Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann- Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

in vier Wochen ist es so weit: Frauke May-Jones wird am 23.Juli 2023 im Woelfl- Haus uns einen Tristan-Abend präsentieren.

Die Opern- und Konzertsängerin und Sprecherin wird zusammen mit Philip Stemann (Theaterregisseur, Autor, Sprecher) die Erzählung „Tristan“ lesen und mit viel Musik begleiten! Auszüge aus Wagners „Tristan“, der „Walküre“, seinen „Wesendonck– Liedern“ (eingesungen von Frauke May-Jones) und Klaviermusik Chopins, werden die Lesung musik-dramatisch ergänzen.

„Es war die Zeit der Maienblüte meiner Begeisterung für das „“Opus metaphysicum“ (Tristan und Isolde),(…). Aber Musikbeschreibung war immer meine Schwäche (und Stärke?)“….so Thomas Mann 1953.

In seinem schon 1901 dem Bruder Heinrich angekündigten Plan einer „Burleske“ mit dem Titel „Tristan“, wird Thomas Mann, wie später noch so oft „(…) so viel Musik machen, als man ohne Musik füglich machen kann“. Gleichzeitig tiefernst in der vorm geistigen Ohr erklingende Musik der Burleske und ironisch, wenn sie schweigt, folgt er Nietzsches Forderung, die Mythen Wagners ins Bürgerliche zu übersetzen. Eine Literarisierung der Musik Wagners im dichten Gewebe von Manns Worten.

Die Veranstaltung wird auch gestreamt. Ich bitte darum, sich dort auch unmittelbar an- zumelden und ein Ticket vorab zu erwerben, da die Anzahl der Sitzplätze beschränkt ist.

Dann habe ich die besondere Freude, die Einladung der Autorin der Biographie von Martin Gumpert Frau Dr. Ulrike Keim an dieser Stelle anzukündigen: Sie lädt ein zur Matinee am Sonntag, den 27.August um 11.00 Uhr zu sich nach Hause in Bonn Kessenich, Bergstraße 136. Sie wird bei der Vorstellung ihres Buchs:

„Ein außergewöhnliches Leben in zwei Welten – Der Arzt, Dichter, Forscher und Schriftsteller Martin Gumpert“ einen besonderen Schwerpunkt auf dessen Verhältnis zu Thomas und Erika Mann setzen. Im Rundbrief Nr.44 habe ich auf die Vorzüge dieses Buchs schon ausführlich hingewiesen, diesen Text habe ich nochmals angehängt. Sie kann bis zu 16 Gäste empfangen. Anmeldungen bitte an mich – es wird sicher eine sehr aufschlußreiche Begegnung für uns werden. Ich danke Frau Keim an dieser Stelle schon für Ihre Großzügigkeit.

Eine ganz besondere Veranstaltung findet in Wiesbaden statt: Die Thomas-Morus- Akademie lädt ein zum Seminar: Und das Wunderbare war ich – Thomas Manns „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ 31. August bis 3. September 2023

Als Referenten sind neben anderen die Leiterin des Buddenbrook-Hauses Frau Dr. Birte Lipinski und „unser‘ Präsident Prof. Dr. Hans Wißkirchen geladen. Nähere Informationen finden Sie unter tma-bensberg.de

Im letzten Rundbrief hatte ich Sie auf die Aufführung von „Mario und der Zauberer“ im Schauspielhaus hingewiesen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Es war in jeder Hinsicht großartig! Der Saal war voll, der Applaus am Ende wollte kein Ende finden. Die Schülerinnen und Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums haben sich die Theater- Adaption des Stücks selbst erarbeitet, ein ganzes Jahr geprobt und eine Aufführung zu- stande gebracht, die Thomas Manns Sprache leuchten ließ und dem Inhalt der Novelle vollständig gerecht wurde: Die Aspekte der faschistischen Ausgrenzung von Fremden und der Verführbarkeit des Menschen wurden hervorragend herausgearbeitet. Es ist ein Jammer, daß nur eine Aufführung stattfinden konnte, es ist eine Freude zu sehen, daß Thomas Mann für die Schule noch nicht verloren ist. Dieser Abend bescherte ihm sicher viele neue Leser!

Feuilleton

Bevor ich Ihnen noch zwei Bücher anempfehle, möchte Sie in kleinen Ansätzen an der vielfältigen Korrespondenz mit unserem Mitglied Jürgen Quasner aus dem tiefen Süden unseres Landes teilhaben lassen. Da es mir immer wieder eine Freude ist, seine mit feiner Ironie gesetzten Briefe zu lesen, bat ich darum, ihn in meinem Rundbrief zitieren zu dürfen, was er gestattete.

Im ersten Jahrbuch unserer Gesellschaft von 1988 fand er in dem sehr lesenswerten Beitrag von Heinz Gockel mit dem Titel „Faust im Faustus“ das Briefzitat Thomas Manns

„Aber der Dr. Faustus ist gar nicht mein Faust, sondern das ist eher der ‚Josef‘.“ Quasner schreibt dazu:

Die hier zitierte Briefstelle an Hausmann habe ich in den „Selbstkommentaren“ auch gefunden. Wenn Th. Mann nach der „Lotte“ Goethe nicht mehr als Gestalt in seinen eigenen Werken darstellt, befaßt er sich umso mehr mit Exzellenz in Reden und Essays. Am meisten interessiert mich, wie er dazu kommt, Joseph seinen Faust zu nennen.

Dazu würde ich anführen:

- die ausgedehnte Lebensfahrt von beiden, die Begegnung mit allen Sphären oder zum Teil deren Durchdringung, deren Aneignung, ihre besonderen Fähigkeiten, der hoch kompetente Gelehrte versus Traumdeuter mit staatsmännischer Karriere.

- Unter Gefahren die Erlösung des Teufelsbündners dank seines Strebens, bei Joseph der denkbar höchste Aufstieg eines Migranten, ohne die von den Juden nicht eingeführte Erlösung;

- Die Figuren zeigen wesentliche Unterschiede. Faust hat keine Familie, keine Verwandten, verführt aus Frust Gretchen und stürzt sie ins Unglück; Joseph wird verführt, verleumdet, eingesperrt und siedelt später seine ganze Sippe als Volk Israel an.

- Das mystische Brimborium am Ende von Faust II: für den alten Goethe als Wunschtraum für sich selbst, für uns heute unzumutbar, obsolet, der ganze Joseph bis heute frisch, weniger fromm als fröhlich frei, die integrierende Überwindung von Felix Krull, Joseph als der stärker gleißende Hochstapler, Th. Manns eigenes unerreichtes Wunschbild …

So far so good?

Und einige Tage später legte er nach:

Th. Mann betont in einem Brief vom 8.5.40 an Menno ter Braak, er habe vorher „nie so eifrig und genau alles gesammelt, was mir schriftlich und gedruckt über ein Buch vor Augen kam.“ Er meint seine „Lotte“, in der englischen Übersetzung „The beloved returns“, „noch der beste“ Titel, „weil er der spirituellste ist und die Idee der Wiederkehr überhaupt durchschimmern läßt“ (Selbstkommentare S. 58). Und jetzt kommt‘s, daß gerade dieser „Roman“ – hier in feet of geese – in seiner „Langweiligkeit durch eine gewisse Aufregung balanciert wird, die die Realisierung des Mythos mit sich bringt“.

So rückt auch die „Lotte“ mit „Joseph“ zusammen, wo auch allerlei balanciert wird, und Th. Mann verspürt „leichten Unmut“, daß gerade dieser Roman in Deutschland nicht erscheinen kann. Den leichten Unmut darf man wohl als beherrschten Zorn interpretieren.

Bei der Veranstaltung mit Frau Dr. Bensch wurde ich auf den 2008 erschienenen Roman vom Martin Walser ‚Ein liebender Mann‘ aufmerksam gemacht. Es ist ein toller Roman, wie ich finde: Goethe wird keineswegs der Peinlichkeit ausgesetzt, wie dies in Thomas Manns Umgebung gemutmaßt hatte, und er dann den ‚Tod in Venedig‘ vorzog zu schreiben, aber wahrscheinlich waren Aschenbachs Neigungen ihm auch näher als jene Goethes. Zurück zu Walser. Seine Darstellung Goethes ist respektvoll, eine gelungene Mischung von ‚Condition humaine‘ und ‚Comédie humaine‘; es gibt keine schlüpfrigen Altherrengedanken sondern überzeugende Dialoge. Walser liefert das Portrait einer selbstbewussten jungen Frau, einer ‚Contresse‘, einer Frau, die wagte, zu widerspre- chen, das letzte Wort zu haben, die Goethe genau deshalb liebt, sicher auch, weil sie ein hübsches Äußeres hat. Solch devoten Schmetterlinge umflattern den Meister zuhauf, aber die lassen ihn kalt. Walser gelingen wundervolle Sätze für Goethe, so etwa

„Ich bin ein Kartenhaus, das behauptet, eine Festung zu sein“. In den letzten Kapiteln wird aus den Versuchen, einen Goethe zu erschaffen eine recht unverhohlene Selbstdarstellung des alten Alphamannes Walser, der Auseinandersetzung mit dem, was nicht mehr ist, wie es war. Aber auch das paßt, ist glaubhaft auch für Goethe. All dies hat auch Thomas Mann getrieben, wenn er seinen Schiller in „Schwere Stunde“ sagen ließ, wie er zu Goethe stehe…

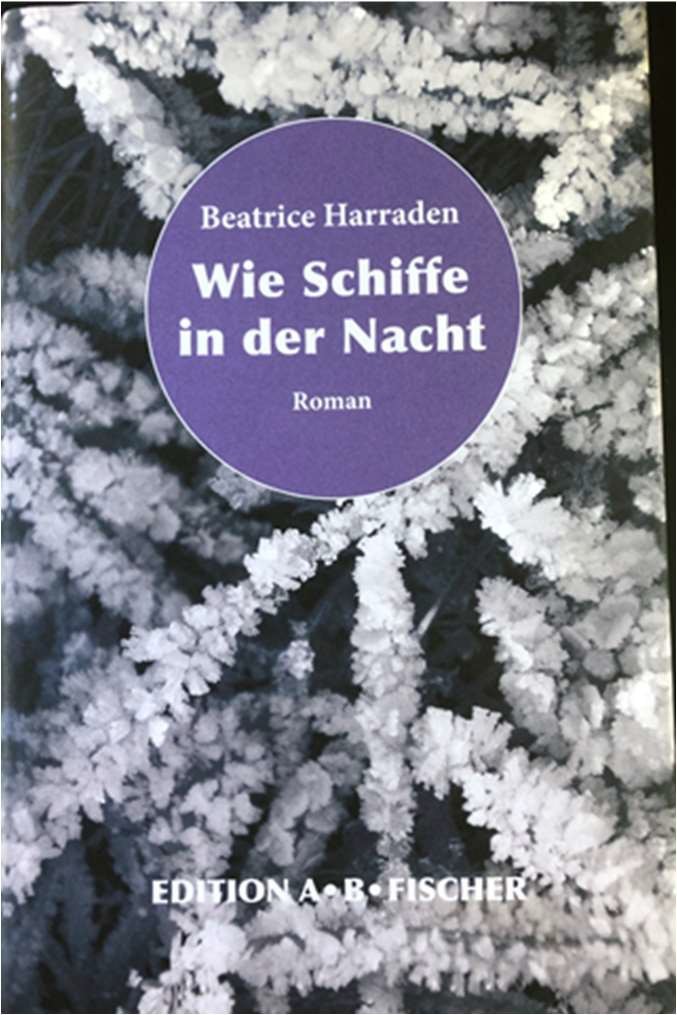

Nur mittelbar mit Thomas Mann zu tun hat folgende Entdeckung: Beatrice Harraden: Wie Schiffe in der Nacht. Ein schmaler Roman, keine 150 Seiten stark:

Eine in heiterem Ton melancholisch-traurige Liebesgeschichte, die Begegnung zweier einsamer Menschen in einem Schweizer Lungensanatorium, zwei Menschen finden sich wie zwei Schiffe in der Nacht, nehmen kurz voneinander Notiz in der unendlichen Dunkelheit und Weite des Meeres und des Lebens. Es liest sich, wie ein Skizzenbuch zum Zauberberg: die Hauptfigur, ein Mr Alliston, weilt sieben Jahre dort oben, erscheint wie eine Mischung aus Hans Castorp und Hofrat Behrens und wird allerseits nur als ‚der unangenehme Mensch‘ bezeichnet wird, erfährt zum ersten Mal so etwas wie Liebe zur weiblichen Hauptfigur, einer gewissen Bernadine, die man als Selbstbild der frauenbewegten Autorin sehen kann, und ein holländischer Mynheer nimmt sich das

Leben. Allein, der Roman erschien 30 Jahre vor dem Zauberberg, wurde im englischen Sprachraum zum Million-Seller, erst 1921 erschien eine deutsche Ausgabe. Nicht auszuschließen, daß er in Davos auslag, als Katia dort in Kur war und von ihrem Mann besucht wurde. Nachweisen läßt sich nichts. Außerdem entspricht es nicht meiner Vorstellungswelt, daß Thomas Mann das Buch einer Suffragette in die Hand genommen haben soll…

Aber ganz seitab von diesen Thomas-Mann-Bezügen: Es ist ein hoch lesenswertes Büchlein, das mich ein wenig an Tucholskys Schloß Gripsholm erinnert hat. Es wurde nun neu übersetzt und erschien in dem wunderbaren Kleinverlag Edition A-B-Fischer aus Berlin, der von Angelika und Bernd Fischer betrieben wird.

Seien Sie herzlich gegrüßt Ihr Peter Baumgärtner