Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann- Gesellschaft,

vor allen anderen Dingen möchte ich auf den nächsten Stammtisch-Termin hinweisen, der gleichzeitig unsere Jahresmitgliederversammlung sein wird: Wir sehen uns am

Donnerstag, den 20. Februar 2025 um 18.00 Uhr im Haus der Schlaraffia.

Die Tagesordnung und weitere Details folgen im neuen Jahr. Bitte merken Sie sich den Termin vor, nachdem beim letzten Stammtisch aus verschiedensten Gründen nur zehn Mitglieder anwesend waren.

Nun seien auch die Interessierten an unserer Arbeit begrüßt – die (Noch-) Nicht-Mitglieder – die den Film Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann vielleicht auch gesehen und eine Lust entwickelt haben, sich in unserem Kreis über diesen Casus zu unterhalten. Beim Stammtisch war das Echo auf den Film ambivalent. Ich erlaubte mir, der Produktionsfirma, die mich zur Premiere eingeladen hatte, wie folgt zu antworten (Auszüge):

…was Sebastian Schneider (Hauptdarsteller) spielerisch und sprachlich leistet, ist phänomenal. … Als Thomas Mann-Purist muß ich einige Vorbehalte anbringen: Das Gespräch mit dem Hauptdarsteller, dem Regisseur und dem Drehbauchautor war erhellend. Der normale Kinobesucher wird diesen Luxus nicht haben, und wird mit seiner Frage alleingelassen sein: Warum machen die das so? Erst bei diesem „Nachspiel“ habe ich begriffen, daß der Film als Kunstwerk an sich zu begreifen ist, keinesfalls eine Verfilmung des Krull, obgleich er chronologisch der Erzählung folgt. Der Film fokussiert sich auf die sexuellen Aspekte der Handlung, was betont wird durch die pfauenhaften Kostümierungen der Hauptfigur – sie soll die verborgenen Sehnsüchte Thomas Manns nach außen kehren. Diesen Anspruch kann man als Anmaßung begreifen. Es macht die Künstlerperson Thomas Mann eben aus, daß er sich eine „Verfassung“ gab, eine Fassade, eine öffentliche Rolle, hinter der er wesentliche Eigenheiten seiner Person versteckte, und dieser innere Druck war ihm Antrieb für sein ganzes Schaffen.

Dieser innere Druck wurde allerdings nicht nur gespeist von seinen wie auch immer gearteten sexuellen Präferenzen, er hatte sich stets die Frage vorgelegt wie ein sittliches Zusammenleben der Menschen ohne religiösen Rückbezug gestaltet werden kann, die Frage nach dem Humanismus also. Dieser Aspekt kommt in ihrem Film nicht vor oder wird plakativ nach außen gewandt, was Thomas Mann sehr befremdet hätte.

Den Maler Friedel Anderson kennenlernen zu dürfen, war eine Bereicherung für uns alle. Mir war, als würde das Bildnis des Dorian Gray geschaffen das sich am Ende wandelt in ein Altersbildnis. Ein Kunst-Event innerhalb dieses Filmkunstwerks.

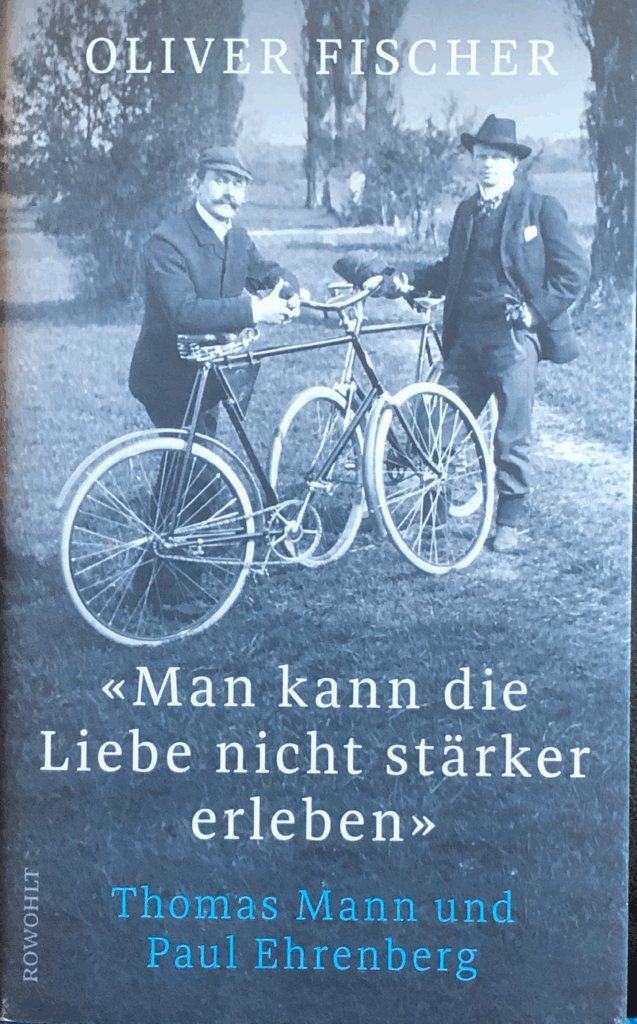

Dieses Thema, die Homosexualität Thomas Manns, wird uns auch beschäftigen, wenn uns Oliver Fischer sein Buch Man kann die Liebe nicht stärker empfinden vorstellt. Wann und wo dies sein wird, ist noch nicht klar. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Buchhandlung in Köln, die sich für das Buch und das Thema offen zeigt. Vorab möchte ich es ihnen schon warm ans Herz legen – hier einige Sätze dazu:

Nach jahrelanger Recherche-Arbeit hat er ein Buch vorgelegt, die die jungen Jahre Thomas Manns in einem klareren Licht erscheinen lassen. Oliver Fischer hat Germanistik, Kunstgeschichte und Theologie studiert und verdient sein Geld als freier Journalist. All dies merkt man dem Buch an: Es ist bei aller Gründlichkeit sehr gut lesbar geschrieben. Der von Thomas Mann angehimmelte Paul Ehrenberg war Künstler – Olivers Expertise in Sachen Kunstgeschichte kommen diesem Aspekt zugute. Ein ganzes Kapitel ist der Geschichte des gesellschaftlichen Umgangs mit Homosexualität gewidmet, den strengen Gesetzen hierzu und dem Vertuschen in rechtslastigen Männerbünden. Ich habe vieles gelernt!

Oliver legte sich Fragen vor, denen andere Biographen auswichen oder nur mit spitzen Fingern anpackten. Und er wagt Antworten! Auch solche, die Thomas Mann gar nicht gut dastehen lassen.

Zudem ist das Buch großzügig ausgestattet mit teils farbigen Abbildungen und Lesebändchen. Wenn wir mit Oliver Fischer zusammen sind, wird sich sicher eine lebendige Diskussion ergeben. Ich schrieb ihm bereits, daß mir das Werben Thomas Manns um Katja Pringsheim in zu einseitigem Licht dargestellt erschien: Die Mühe, die ihn dies kostete, lag keineswegs allein in dem sexuellen Sich-Verbiegen. Er, der seit seinem 16ten Jahr vaterlos ein „wurstiges“ Künstlerleben führte, mußte sich nun Tag für Tag in Gesellschaft bewähren – einem Schwiegervater gegenüber, der diesen dahergelaufenen Tintenkleckser mißtrauisch beäugte. Mußte er sich nicht fühlen wie Morten Schwarzkopf, der um die Hand der Senatorentochter anhält?

In meinem Bericht zur Jahrestagung 2024 (Rundbrief 67) sahen Sie nicht nur Oliver Fischer auf der Bühne sitzen, sondern auch Dr. Michael Navratil. Wie angekündigt, habe ich ihn zum Vortrag eingeladen. Er wird zu uns

am 14. März 2025 um 19.00 Uhr im Haus an der Redoute in Bad Godesberg sprechen zum Thema:

Ironischer Elitarismus. Menschlicher und erzählerischer Rang in Thomas Manns Der Erwählte und Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Womit wir Felix Krull von einer weiteren Seite beleuchten können. Ich freue mich auf seine ansteckende Begeisterung für sein Thema, auf seine routiniert-eloquente Art, komplexe Themen verständlich darzulegen. Schauen Sie sich auf seine homepage um: michael-navratil.de – vielleicht laden wir ihn an diesem Abend gleich ein zweites Mal ein.

Georgien

Wie sich die Lage in Georgien darstellt, haben Sie sicher aus den Medien erfahren. Von Natia Tscholadze erreichen mich Briefe voll wütender Entschlossenheit. Sie unterstützt die jungen Leute, die in Tiblissi demonstrieren, mit allem, was sie hat, und weiß sehr wohl, daß ihr Mailverkehr vielleicht überwacht wird, wie auch jener von hunderttausenden von anderen entschlossenen Bürgern Georgiens. Alle kämpfen nun mit offenem Visier. Der Kampf ist jetzt heiß. Wenn er verloren geht, beginnt für die Menschen dort eine neue Eiszeit. Viele werden ins Ausland fliehen.

Ich habe ihr (wieder auf Umwegen) Geld zukommen lassen. Falls Sie sich anschließen möchten, bitte Spenden unter dem Stichwort „Georgien“ auf unser Konto bei der Sparkasse Köln-Bonn anweisen: DE86 3705 0198 1902 2707 17 (Siehe hierzu Sonder-Rundbrief Nr. 63)

Feuilleton

Nun komme ich zurück auf den Rundbrief Nr. 67, auf den Vortrag von Friedhelm Marx: Thomas Mann im amerikanischen Exil. Er gab damals den Hinweis, daß sein früherer Lehrer Prof. Norbert Oellers 1983 an einem Colloquium zur 50. Wiederkehr des 30.Januar 1933 teilnahm. Die Beiträge wurden in einem Bouvier-Bändchen unter dem Titel: Literatur und Germanistik nach der Machtübernahme publiziert, das noch heute lesenswert ist.

Gleich zu Anfang betreibt Peter Pütz eine begriffliche Klarstellung: An dem besagten Datum fand keine Machtergreifung statt, sondern die Macht wurde dem schnauzbärtigen Unhold übergeben.

Oellers zitiert in seinem Text Dichtung und Volkstum – Der Fall der Literaturwissenschaft aus den Betrachtungen eines Unpolitischen die sehr politischen Äußerungen wider die Demokratie, wider die ‚Zivilisation‘ – und wider Frankreich ganz allgemein – einer Haltung, aus der sich Thomas Mann 1922 zum Geburtstag von Gerhard Hauptmann herauszuwinden suchte.

Oellers erinnert an die Napoleonischen Kriege als Keimzelle der „Erbfeindschaft“. Goethes Sympathie für die positiven Impulse Napoleons ignorierte man im 19. Jahrhundert offenbar vollständig – und führt aus, daß stramm nationalistische Haltungen in der Literaturwissenschaft aus jener Zeit herrühren und nicht 1933 erfunden wurden. Die Kurzbiografien seiner Amtsvorgänger sind ebenso skurril wie traurig. Erschreckend das Bild der Studentengeneration jener Jahre, deren begeisterte Teilnahme an den Bücherverbrennungen.

In seinem Text erwähnt Oellers auch das Buch von Paul Egon Hübinger: Thomas Mann, die Universität und die Zeitgeschichte, erschienen 1974.

Der Autor war ein anerkannter Historiker, dem man vorwarf, Nestbeschmutzer zu sein, der aber trotz aller Schwierigkeiten die Sache durchstand. Ich war über den schwerleibigen Band mit 640 Seiten erschrocken, las ihn dann aber mit großer Begeisterung, ist er doch spannend wie ein Krimi.

Hübinger berichtet, daß bereits 1906 erste Seminare zu Erzählungen von Thomas Mann an der Universität Bonn stattfanden. 1911 wurde Thomas Mann erstmals nach Bonn eingeladen, um aus einigen Erzählungen zu lesen.

Zunächst widmet sich Hübinger der Frage, wofür Thomas Mann seine Ehrendoktorwürde erhalten hat. Von der entscheidenden Sitzung des Fakultätsrats gibt es kein Protokoll. Hübinger ist auf Indizien angewiesen, auf Briefe im Hintergrund und ist sich am Ende sicher: Die Betrachtungen eines Unpolitischen gaben den Ausschlag, auch wenn in der Urkunde nur die Buddenbrooks erwähnt werden.

Diese Ehrung war für Thomas Mann eine sehr wichtige Auszeichnung, zumal es die erste dieser Art war. Sie wurde ihm 1919 verliehen anläßlich des – verschobenen – 100- jährigen Jubiläums der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Im Jahr zuvor herrschte Krieg, und auch 1919 konnte Thomas Mann nicht anreisen: das Rheinland war noch französisch besetzt. – Ob er ein Visum bekommen hätte?

Erst im Spätherbst 1920 kann er die Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Prof. Berthold Litzmann läßt nun die Maske fallen, er betont in seiner Begrüßung, welch innerlichen Nachhall die ‚Betrachtungen eines Unpolitischen‘ in Bonn gefunden hatten und wie sehr man Thomas Manns aus einem Mischblut aufgesprossene … Entscheidung zum Deutschtum in ihrem Bekenntniswert erkannt hatte. Die ‚Bonner Zeitung‘ berichtete: Er [Thomas Mann] wehrte sich dagegen, daß Litzmann der Jugend ihn nicht nur als eine Persönlichkeit tiefsten künstlerischen und deutschen Gewissens, sondern als ein Führer vorgestellt hatte. Er fühle sich nicht begabt zum Mann der Geste, des Mir-nach, der emphatischen Fahnenvoranträgerei.

So viel zur Geisteshaltung in der Bonner Universität, in der sich in den 20er Jahren dann Erschütterung über die Abtrünnigkeit Thomas Manns breit machte. Die öffentlichen Verunglimpfungen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Man ist fragt sich, weshalb Thomas Mann nicht schon fünf Jahre früher in die Schweiz auswanderte.

In Bonn freute man sich, daß die faschistische Staatsführung schon ‘33 ein Gesetz erließ, das die Ausbürgerung von im Ausland lebenden Renegaten erleichterte, und diese sollte den Entzug aller anderen bürgerlichen Ehrentitel nach sich ziehen. Auf diese Ausbürgerung wartete man an der Uni Bonn, um nicht selbst aktiv werden zu müssen. Die Studentenschaft war als treibende Kraft ganz vorne mit dabei, aber auch ein bayrischer SS-Mann namens Heydrich. Doch in Berlin zögerte man, mit Heinrich und Klaus hatte man kurzen Prozess gemacht, aber gegen Thomas lag nichts Greifbares vor. Seine Wagner-Rede reichte nicht hin. Doch man hatte ihn im Visier: Wo auch immer er einen Vortrag hielt: Ein Gestapo Mann saß im Publikum. Welche Zeitung auch immer ein Interview mit ihm führte, sei es in Paris oder New York: Eine Kopie gelangte nach Berlin.

Im Februar 36 schien die Stunde gekommen, Manns Replik auf Korrodi war deutlich genug – aber die Olympiade stand vor der Tür. Man wollte keinen internationalen Skandal. Heydrich war inzwischen in Berlin angekommen, Goebbels stand auf der Bremse. Man wandte sich an Hitler, der „sackharte“ Flüche wider Thomas Mann ausstieß, aber auch die Sommerspiele vorüber gehen lassen wollte. Zur Begründung der Ausweisung konnte Hübinger sieben Konzepte nachweisen, die sämtlich verworfen wurden – erst die achte wurde Thomas Mann zugestellt; und auch dies erst nachdem man sich in Wien erkundigt hatte, ob man ihm nicht die österreichische Staatsbürgerschaft zugesprochen hätte – dies hätte die förmliche Ausweisung unnötig gemacht.

So wird die Ausbürgerung Thomas Manns erst am 2.Dezember 1936 öffentlich gemacht, nicht wissend, daß dieser seit dem 19. November schon tschechischer Staatsbürger war, die Ausbürgerung somit gegenstandslos und die Aberkennung der Ehrendoktorwürde ohne rechtliche Grundlage.

Und Thomas Mann ‚schoß‘ zurück: Am 1. Januar 1937 ging sein Brief an den Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn auf die Post, tags zuvor war er bei dem Buchhändler und Verleger Emil Oprecht zu Gast. Ein Mann, mit dem sich Thomas Mann sehr verbunden fühlte und der allzu jung verstarb. Thomas Mann hielt eine bewegende Trauerrede am 13.10. 52. Ich zitiere daraus: …und meine schönste Erinnerung an ihn ist die an die Stunde, Silvesterabend 1936, als ich ihm den eben geschriebenen Brief nach Bonn, jene Streitschrift gegen die Verderber Deutschlands, vorlas, die dann dank seiner Initiative ihren Weg um die Welt machte. Nie vergesse ich den Ausdruck, mit dem er, als ich geendet hatte, stumm meine Hand ergriff und sie drückte. Ich glaube, es standen Tränen in seinen Augen.

Bis Ende Februar waren 20.000 Exemplare der Abschrift des Briefes verkauft, er wurde in fast alle europäischen Sprachen übersetzt, mit Tarneinbänden versehen und so ins Reich geschmuggelt.

An diesen wunderbaren Menschen Emil Oprecht erinnerte Peter Stahlberger in dem 1970 im Züricher Europa-Verlag erschienenen Buch Der Züricher Verleger Emil Oprecht und die deutsche politische Emigration. Oprecht (1895-1952) hatte zunächst als explizit linker Verleger erste Erfolge mit Ignazio Silone, bevor er sich in den 30er Jahren als der Verfechter des freien Wortes in der Schweiz entwickelt. Er verlegte neben vielen anderen Autoren Romane von Heinrich Mann, und hatte 1935 einen großen Erfolg mit der Herausgabe der ersten Hitler-Biographie von Konrad Heiden (1901-1966). Stahlberger zitiert einige Passagen: wunderbar respektlos, frech und treffend: Ein gescheiterter Mann und ein gescheitertes Volk verbinden sich.

Zurück zu Thomas Mann und Uni Bonn: Bereits in der ersten Fakultätssitzung im Juli 1945 stand das Thema Wiederannäherung an Thomas Mann auf Platz eins der Tagesordnung. Man begann sogleich, einen Brief an ihn zu formulieren, wurde sich unsicher, textete ein Telegramm und ließ dann beides liegen. Kluge Menschen hatten den Rat dazu gegeben und zurecht angenommen, der Meister könnte verschnupft reagieren, wenn all jene, die während der braunen Zeit an der Uni in Lohn und Brot standen, die letzten zwölf Jahre kurzerhand vergessen machen wollten.

Man besann sich und wandte sich 1947 an den in England im Exil lebenden Althistoriker Wilhelm Levison mit der Bitte, im Namen der Bonner Hochschule bei Thomas Mann vorzufühlen. Levison war der Hübingers Doktorvater, ein aus dem Rheinland stammender und in der ganzen Welt hoch angesehener Historiker, der 1939 mit knapper Not noch nach England gelangte. Der Wiki-Eintrag über ihn ist sehr lesenswert.

Jedenfalls gab Thomas Mann dem Ansinnen statt, unter der Bedingung, daß alle Körperschaften der Uni diesen Schritt ausdrücklich begrüßten: Er wußte wohl, welch üble Nachrede in den Nachkriegsjahren über ihn im Umlauf waren. Diese Bedingung zu erfüllen, fiel allein dem ASTA schwer: Die Studenten waren zu jung, um Thomas Mann wirklich zu kennen, hatten ihre Schulbildung unter dem Hakenkreuz erhalten, und wenn dort der Name Thomas Mann erwähnt wurde, dann nur als Vaterlandsverräter…

Am Ende dieses kurzen Referats über ein großartiges Buch und somit auch ans Ende dieses Rundbriefs möchte ich Norbert Oellers zitieren, der seinerseits in seinen oben erwähnten Bericht aus 1983 Brechts Galilei zitiert: „Unglücklich das Land, das keine Helden hat.“ Und Galilei korrigiert: „Nein. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ Und Oellers kommentiert: „Helden zu fordern, steht keinem zu, der keiner war oder ist. Aber jeder darf wünschen, daß sie in Zeiten der Not nicht ganz ausbleiben.“

Wenn ich dies lese, kann ich nicht umhin, an unsere Natia in Georgien zu denken. Denken auch Sie an sie.

Ich wünsche friedvolle Weihnachtstage. Herzlich Ihr Peter Baumgärtner

Aus der Süddeutschen Zeitung:

Alfred Pringsheim

Der Mathematiker, der sich für Richard Wagner prügelte

15. November 2024, 14:55 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Der Münchner Alfred Pringsheim war Hitzkopf, Kunstsammler, Musiker, Intellektueller – und Schwiegervater von Thomas Mann. Über einen klugen Kopf, dessen brillante Lebensleistung in Vergessenheit geraten ist.

Von Wolfgang Görl

Die junge Schauspielerin Hedwig Dohm, Tochter des Schriftstellers Ernst Dohm und seiner Frau Hedwig, einer berühmten Feministin, war im Sommer 1876 ins Bayreuther Haus Wahnfried eingeladen. Dort, berichtet sie später, gab Richard Wagner „in unverfälschtem Sächsisch“ Anekdoten von sich und dessen Gattin Cosima führte als „Grande Dame“ häusliche Regie. Zu den Gästen der Wagner’schen Soiréen gehörte in den Jahren zuvor auch „der kleine Dr. Alfred Pringsheim“, denn „der Meister hatte sich mit dem jungen Anbeter, dem er auch zu sämtlichen Proben Zutritt gegeben, (…) förmlich angefreundet“. Diese Freundschaft fand ein jähes Ende, und zwar nicht, weil Pringsheim seinem Hausgott Wagner abtrünnig wurde, sondern weil er dessen Ehre in allzu vehementer Weise verteidigte.

Der Vorfall ereignete sich in einem Bayreuther Gasthof. Unter den Zechern war ein Berliner Kritiker, der zu vorgerückter Stunde wetterte, das ganze Bayreuth sei „purer Schwindel“, und es wäre ein Leichtes, „mit einigen Strauß’schen Walzern die ganze Sippe vom Festspielhügel herunterzulocken“. Wagner-Anbeter Pringsheim sah sich zum Eingreifen genötigt. Einen Bierkrug hatte er schnell zur Hand, und diesen schlug er dem Lästerer auf den Kopf. Pringsheim brachte die Attacke einige süffisante Berichte in der Presse sowie den Beinamen „Schoppenhauer“ ein. Das Haus Wahnfried reagierte pikiert. Umgehend brach man die Verbindung zu Schoppenhauer ab.

Im kollektiven Gedächtnis ist Alfred Pringsheim, wenn überhaupt, als Schwiegervater Thomas Manns präsent. Das aber wird seiner Lebensleistung nicht im Mindesten gerecht.

Pringsheim war ein bedeutender Wissenschaftler, ein brillanter Lehrer, war talentierter Musiker sowie kenntnisreicher Kunstsammler, und gemeinsam mit seiner Frau, eben jener Schauspielerin Hedwig Dohm, gehörte er zur Crème de la Crème der Münchner Gesellschaft der Prinzregentenzeit und der Weimarer Jahre. In der Villa der Pringsheims in der Arcisstraße gingen die besten Künstler, Wissenschaftler und Intellektuellen ein und aus – bis die Nazis an die Macht kamen und alles zerstörten.

Alfred Pringsheims Heimat war Ohlau in Schlesien, wo er am 2. September 1850 auf die Welt kam. Die Pringsheims waren eine weitverzweigte jüdische Familie, die viele Industrielle, Unternehmer, Wissenschaftler und Gelehrte hervorbrachte. Alfreds Vater Rudolf Pringsheim war ein schwerreicher Mann. Ihm gehörten große Kohlengruben, und er war ein erfolgreicher Eisenbahnunternehmer, der Oberschlesien durch ein Netz von Schmalspurbahnen erschloss. Mit seiner Frau Paula und den Kindern residierte er in einem prachtvollen Palais in der Berliner Wilhelmstraße.

Als Rudolf Pringsheim starb, erbte der einzige Sohn Alfred ein sagenhaftes Vermögen. Die Schwester Maria wurde mit einer Summe von 3270000 Goldmark ausgelöst. Der Mathematiker Friedrich Ludwig Bauer schreibt im zweiten Band der Buchreihe „München leuchtet für die Wissenschaft“: „Alfred Pringsheim wurde 1914 in Rudolf Martins ’Jahrbuch der Millionäre‘ mit einem Vermögen von 13 Millionen Goldmark an 22. Stelle in Bayern verzeichnet, sein Jahreseinkommen wurde mit 800000 Goldmark angegeben.“

Ein Kapitalist also, ein Mann der Upperclass, der sich aber den Künsten und der Wissenschaft verschreibt, vorwiegend der Mathematik. Er studiert das Fach in Berlin und Heidelberg, ehe er sich im Jahr 1877 an der Universität München habilitiert. In München, so erzählt er in einem selbstverfassten Lebenslauf, habe „ich seit dieser Zeit – und zwar seit 1886 als außerordentlicher, seit 1901 als ordentlicher Professor – eine über die verschiedenen Zweige der Analysis, Functionen-Theorie, Algebra und Zahlentheorie sich erstreckenden Lehrtätigkeit ausgeübt“.

Pringsheim ist ein hervorragender Mathematiker, der mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Nicht ohne Stolz vermerkt er in seinem Lebensabriss: „Meine in den zuerst ausgegebenen Heften der ,Enzyklopädie‘ enthaltenen grundlegenden Artikel ,Irrationalzahlen und Convergenz unendlicher Processe‘ und ,Grundlagen der allgemeinen Functionslehre‘ haben durch eine geschickte Mischung von historischer und systematischer Darstellungsweise vielfach vorbildlich gewirkt.“ Seine Vorlesungen, erinnert sich einer seiner Studenten, „waren stets bis in die kleinsten Einzelheiten sorgfältig ausgearbeitet und mit vielen witzigen und unterhaltenden Bemerkungen gewürzt“. Diese Talente bleiben nicht verborgen. 1894 wird Pringsheim zum außerordentlichen, vier Jahre später zum ordentlichen Mitglied der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt.

Fünf Kinder! Pringsheim lässt ein Stadtpalais in München bauen

Zu dieser Zeit ist Pringsheim in München längst etabliert. Mitte der 1870er-Jahre hatte er Hedwig Dohm kennengelernt, die am renommierten Meininger Hoftheater spielte. Unter anderem gab sie Shakespeares Julia, und dabei saß der junge Mathematiker im Publikum und war bezaubert. Im Oktober 1878 heirateten die beiden. Pringsheim richtete sich mit seiner Gattin in einer Etagenwohnung in der Arcisstraße ein. Hier kamen die ersten drei Kinder zur Welt, Erik, Peter und Heinz. Im Sommer 1883 erwartete Hedwig das vierte Kind, sie war gerade in einer Ferienvilla in Feldafing am Starnberger See. Wieder ein Sohn, Klaus, doch dann rief die Bauersfrau, die bei der Geburt zugegen war. „Jessas! Es kommt noch eins.“ Das war Katharina, die Katia.

Fünf Kinder! Auf Dauer könnte es ungemütlich werden in der bisherigen Wohnung. Pringsheim beauftragte ein Berliner Architektenbüro, in der Arcisstraße 12 ein Stadtpalais zu errichten. Es entstand eine mit Erkern und Türmchen verzierte Villa, ausgestattet mit elektrischem Licht, Zentralheizung und Telefon. Die großen Empfangs- und Wohnräume prunkten im gediegenen Renaissance-Stil, und um die obere Wandhälfte lief ein Fries des Malers Hans Thoma, der eine paradiesische Ideallandschaft ins Bild gesetzt hatte. In den Wandschränken, Simsen und Nischen glänzten Kunstschätze. Selbstbewusst konstatiert der Hausherr: „In kunstwissenschaftlichen Kreisen gelte ich als Kenner und erfolgreicher Sammler von Kunstgegenständen der Renaissance. Insbesondere ist meine Sammlung italienischer Majoliken die bedeutendste Privatsammlung dieser Art.“

Das Musikzimmer ist mit 63 Quadratmetern besonders groß ausgefallen – nicht zufällig. Musik hatte schon im Elternhaus eine überragende Rolle gespielt. Der kleine Alfred lernte Klavier spielen und war bereits als Jugendlicher ein vorzüglicher Pianist. Vor allem Wagners Kompositionen hatten es ihm angetan, einige von ihnen hat er fürs Klavier zu vier Händen bearbeitet. Zusammen mit seinem Vater war er einer der Ersten, der „Patronatsscheine“ zur Unterstützung der Bayreuther Festspiele erwarb. Dass sein „leidenschaftliches Wagnerianertum“ (so der Dirigent Bruno Walter) im Zusammenspiel mit seiner Hitz- köpfigkeit zum Bruch mit Bayreuth führte, muss ihn arg getroffen haben.

Und dennoch: Pringsheim hatte es geschafft. Universitätsprofessor, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Besitzer eines Palais, das zu den angesehensten Adressen Münchens zählt. Selbst Mitglieder der Hofgesellschaft lassen sich gelegentlich blicken, dann das Theatervolk, allen voran die Sängerin Milka Ternina, mit der er eine – von seiner Frau zwangsläufig geduldete – Affäre hat, dazu Koryphäen wie Richard Strauss, Bruno Walter, Hugo von Hofmannsthal oder die Maler Fritz August Kaulbach, Franz Lenbach und Franz Stuck. Sie alle umsorgt Hedwig Pringsheim mit unübertrefficher Grazie. Der Maler Hermann Ebers notiert: „Nie habe ich die ,Dame des Hauses‘ mit solch liebenswürdiger Aisance die kleine Zeremonie des Teeinschenkens und Kuchenanbietens zelebrieren sehen wie Frau Hedwig Pringsheim.“

Um das Jahr 1904 gelingt auch dem jungen, bislang in Boheme-Kreisen verkehrenden Schriftsteller Thomas Mann der Zutritt in die erlesene Gesellschaft der Pringsheims. Der Autor, dessen Roman „Buddenbrooks“ gerade ins Rampenlicht gerät, hat ein Auge auf Katia geworfen, die nicht nur wegen der zu erwartenden Mitgift als eine der besten Partien Münchens gilt. Die schöne Katia studiert – außergewöhnlich für eine Frau der damaligen Zeit – Physik und Mathematik. Erste Begegnungen der Studentin mit dem Schriftsteller finden wohl im Salon von Max und Elsa Bernstein statt. In einem Brief schwärmt er: „Der Vater Universitätsprofessor mit goldener Cigarettendose, die Mutter eine Lenbach-Schönheit.“ Katia, fährt er fort, ist „etwas unbeschreiblich Seltenes und Kostbares, ein Geschöpf, das durch sein bloßes Dasein die kulturelle Thätigkeit von 15 Schriftstellern oder 30 Malern aufwiegt.“ Thomas Mann, in erotischen Dingen eigentlich eher Männern zugeneigt, legt sich ins Zeug, Katia erwidert seine Gefühle. Hochzeit ist am 11. Februar 1905.

In den Zwanzigerjahren verdüstert sich der politische und gesellschaftliche Horizont Münchens. Der Bierkellerdemagoge Adolf Hitler gewinnt mit antisemitischen Hetzreden immer mehr Anhänger, seine SA terrorisiert Andersdenkende und mit besonderem Eifer Juden.

Was München ehedem auszeichnete, die „Atmosphäre von heiterer Sinnlichkeit, von Künstlertum“, so Thomas Mann in einem Vortrag, ist verschwunden, die Stadt zu einem „Hort der Reaktion“ verkommen. Als Hitler im Januar 1933 an die Macht kommt, fackelt der Schriftsteller, der oft genug vor der Nazi-Barbarei gewarnt hatte, nicht lange. Mit seiner Familie geht er ins Exil, zunächst in die Schweiz. Alfred und Hedwig Pringsheim harren hingegen aus. Im Juni 1933 fordert das bayerische Kultusministerium die Pringsheims auf, einen Fragebogen auszufüllen. Wahrheitsgemäß schreibt der mittlerweile emeritierte Mathematikprofessor, er sei „jüdisch geboren, konfessionslos erzogen und verblieben“. Seine Frau, protestantisch getauft, gibt an, dass ihre Großeltern väterlicherseits sowie der Großvater mütterlicherseits aus jüdischen Familien stammen. Damit, so Friedrich Ludwig Bauer, „war die Entrechtung der Pringsheims nicht mehr aufzuhalten“.

Zunächst weckt das Palais die Begehrlichkeiten der Nazis. Der Führer will an seiner Stelle Parteibauten errichten. Die NSDAP-Schergen probieren es mit Erpressung: Entweder verkauft Pringsheim das Haus unter Wert oder es wird enteignet. Der Professor, inzwischen 83 Jahre alt, verkauft. Enkel Golo Mann schreibt: „Die Arme Hedwig hat ihren greisen Gemahl zusammengebrochen auf seinem Stuhl vorgefunden: er verlasse sein Haus nicht, er könnte es nicht, lieber mache er gleich Schluss.“ Pringsheim rappelt sich noch mal auf, sie ziehen in eine Wohnung am Maximiliansplatz. Später müssen sie mit einer kleineren Unterkunft in der Widenmayerstraße vorliebnehmen. Sie dürfen kein Theater besuchen, kein Konzert, kein Kino, keine Ausstellung. Pringsheim muss mit „Alfred Israel“ unterschreiben. Ihr Pass wird eingezogen, die Rente drastisch gekürzt. Dann die Pogromnacht vom 9. November 1938, überall im Land brennen die Synagogen. Die Gestapo konfisziert Pringsheims Kunstschätze.

Eine letzte Schikane bei der Flucht: „Alfred ausgezogen, untersucht, misshandelt“, notiert Hedwig

Längst hätten sie fliehen müssen, doch der Professor überhört die flehentlichen Bitten der Tochter Katia. Als er endlich den Ausreiseantrag stellt, ist es fast schon zu spät. Nochmals praktizieren die Nazis eine Art Erpressung: Im Sommer 1939 wird die Majolika-Sammlung bei Sotheby’s in London versteigert. Achtzig Prozent des Auktionserlöses ziehen die Nazis als „Reichsfluchtsteuer“ ein. Doch die erhofften Reisepässe bleiben aus. Dann, als alles verloren zu sein schien, erscheint ein Retter. Ausgerechnet ein SS-Obersturmführer, wie Hedwig Pringsheim notiert: „Nun war dieser Mann trotz Ober-Nazi, ein liebenswürdiger, sehr gutartiger, verständnisvoller, und dazu noch ein hübscher jüngerer Herr, der sofort bereitwillig sagte: Das will ich schon machen … 2 Tage darauf hatten wir unsere Pässe!“

Am 31. Oktober 1939 fährt der Zug in München los. An der Schweizer Grenze fällt dem deutschen Zöllner das „J“ in Pringsheims Pass auf. Jude also. Schnell noch eine letzte Schikane. „Alfred ausgezogen, untersucht, misshandelt“, notiert Hedwig. Als sie in Zürich ankommen, stürzt Pringsheim beim Aussteigen. Zwei Arbeiter helfen. Niemand holt die beiden Flüchtlinge ab. Eine Woche später ziehen sie in eine Seniorenresidenz.

Alfred Pringsheim stirbt am 25. Juni 1941, seine Frau folgt ihm gut ein Jahr später. Zu dieser Zeit sendet Thomas Mann aus dem kalifornischen Exil seine Rundfunkansprachen, in denen er seine Stimme gegen die Nazis erhebt – die Stimme eines anderen Deutschlands, für das auch die Pringsheims standen.