Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

fast 100 Jahre ist es her, daß Thomas Mann 1924 – die Nachbeben des Krieges waren noch zu spüren – in Amsterdam eine Tischrede hielt: „Der Schriftsteller, der Dichter ist ja ein irritabilis vates; Talent ist im wesentlichen Sensitivität, Empfindlichkeit für Zukunftsnotwendigkeiten. (…) Der Dichter, der in einer geschichtlichen Stunde, wie der gegenwärtigen, nicht die Partei des Lebens ergriffe, wäre wahrhaftig nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.“

Der aktuelle Krieg, da können wir nicht umhin, wird eine wesentliche Rolle unserer zukünftigen Arbeit spielen und auch bei unserem „hybriden“ Stammtisch am 28. März nahm er breiten Raum ein. In meinem Büro, dem ‚Sitz‘ unseres Ortsvereins, hatten wir uns in nur kleiner Runde (fünf Personen) getroffen, online zugeschaltet waren weitere acht Mitglieder. Ganz besonders erfreut war ich, daß wir Frau Ekaterine Horn in unserer Runde begrüßen durften. (Beim letzten Rundbrief hatte ich fälschlicherweise ihren Vornamen am Ende mit einem ‚a‘ geschrieben, wofür ich mich schon entschuldigte.) Aus Georgien, dem Nachbarland der Ukraine stammend, schilderte sie uns ihre Empfindungen angesichts der schrecklichen Bilder des Krieges und der aus ihrer Sicht nach wie vor als etwas lau empfundenen Reaktionen des Westens. Trotz Ihrer Liebe zur russischen Literatur fällt es ihr heute schwer, einen Roman von Dostojewski in die Hand zu nehmen. Wir bekamen einen Eindruck von den Verwerfungen, die dieser Krieg auslöst, und eine Ahnung davon, wie lange es dauern wird, bis die Völker, bis die Bürger dieser Länder sich wieder die Hände reichen können.

Und dennoch begrüßte sie, wie die gesamte Runde, unsere Patenschafts-Initiative für alle Interessierten aus den östlichen Ländern, gehen wir doch alle davon aus, daß Liebhaber der Literatur Thomas Manns nicht der Barbarei des Krieges das Wort reden können. Professor Valerij Susmann aus Nishni Nowgorod bedankte sich jedenfalls die Anregung und ich stellte mich sogleich als sein ‚Pate‘ zur Verfügung; seine Frau Natascha, eine Ukrainerin, will auch gerne die Patenschaft ihrer Freundin Margit Haider-Dechant annehmen.

Auch im Vorstand unserer Gesellschaft wird diese Initiative sehr begrüßt, man ist gespannt auf Echo und Erfolg. Nach einer ausführlichen Beratschlagung mit Lübeck sollten die Beiträge für die Patenschaften als „Spende Patenschaft“ auf das Konto unseres Ortsvereins eingezahlt und nicht nach Lübeck überwiesen werden.

Doch bevor wir Gelder einsammeln und vereinsrechtliche Dinge im Detail klären, müssen wir Kontakte knüpfen. Den von mir hoch geschätzten, in Salzburg lebenden, deutsch-russisch-jüdischen Autor Vladimir Vertlib habe ich hierzu auch um Unterstützung gebeten. Die Kommunikationswege werden immer schwieriger. Herr Susmann hat seit drei Wochen auf eine Anfrage meinerseits noch nicht reagiert. Frau Horn wird Kontakte in ihre Heimat aktivieren, anfragen, ob Interesse besteht an einer Mitgliedschaft in der Thomas Mann-Gesellschaft. Sie hatte uns eine Liste georgischer Publikationen zu Thomas Mann zur Verfügung gestellt. In einem zweiten Schritt will sie nun Zusammenfassungen der wichtigsten Schriften nachliefern, damit wir entscheiden können, welche Beiträge für eine Publikation – finanziert aus Patenschaftsmitteln – in Frage kommen.

Der Blick von außen auf ‚unseren‘ Dichter wird auch unseren Horizont erweitern.

Zurück zu unserem Stammtisch: Man ermunterte mich, alle angedachten Veranstaltungen für die Sommermonate in Angriff zu nehmen. Es besteht ein großes Bedürfnis nach Präsenzveranstaltungen, was auch an der Auslastung von Opern und Konzerthäusern ablesbar ist. Jeder muß für sich Vorsorge treffen per Impfung, Maske etc.

Die Veranstaltung mit Herrn Tobias Schwartz im Museum Koenig konnte ich aufgrund verschiedenster Quarantäne- und Home-Office-Umstände im Museum noch nicht fixieren. Wer Tobias Schwartz allerdings vorab schon kennenlernen will, kann dies am 14. Juni in der Buchhandlung Böttger tun (Anmeldung erforderlich). Er wird dort über seine Übersetzertätigkeit für den Aviva-Verlag und seine im Elfenbein Verlag erschienen Romane berichten. Der Vortrag zu seinem Verhältnis zu Thomas Mann, das insbesondere im Roman „Morpho Peleides“ aufscheint, liegt bereits fertig in seiner Schublade. Hoffen wir, daß die Schmetterlinge sich bald entpuppen können.

Mit Prof. Thomas Wortmann stehen wir kurz vor einer Terminvereinbarung für seinen Vortrag in der Schlaraffia. Bei der Dichte der Feiertage in Mai und Juni und den frühen Sommerferien, ist dies kein leichtes Unterfangen.

Im Juni konnte ich einen Termin fixieren: Am 14. Juni wird Dr. Tim Lörke aus Berlin zu uns über Thomas Manns Umgang mit den Medien sprechen, und zwar im Saal des Verwaltungsverbands der evangelischen Kirche in der Adenauerallee, wo die Bonner Lese- und Erholungsgesellschaft nach wie vor ihren Sitz hat, auch wenn sie dort kein Restaurant mehr betreibt. Daher wird die LESE auch partnerschaftlich für uns in ihren Kreisen die Werbetrommel rühren. Eine ausführliche Einladung zu diesem Abend erhalten Sie noch in getrennter Post – halten Sie sich den Abend schon mal frei!

Mit zwei traurigen Meldungen muß ich den ersten Teil des Rundbriefs abschließen:

Unser langjähriges Mitglied Frau Dorothee Kross aus Bonn ist vorvergangene Woche verstorben. Die Familie Kross teilte dies Frau Martin in Lübeck mit. Die Anteilnahme der Mitgliederschaft der Thomas Mann-Gesellschaft wurde auf diesem Wege bekundet.

Am gestrigen Samstag mußte ich im WDR 3 Klassik Forum mit Erschütterung erfahren, daß Xaver Frühbeis diese Woche mit nur 64 Jahren gestorben ist. Wie gerne lauschte ich seinen Moderationen mit bayrisch rollendem „R“, seinem kenntnisreichen Witz, seiner Leidenschaft für die liberalen, offenen Seiten klassischer Musik, seinem nie unpolitischen Denken. Im letzten Jahr hatte er uns seinen Moderationstext zu Schuberts Lindenbaum zur Verfügung gestellt. In Vorbereitung meines damaligen Rundbriefs (Nr. 26) stimmte ich meinen Text mit ihm ab. Seinen sehr freundlichen Antwortbrief habe ich angehängt – denken Sie sich beim Lesen seinen knarzig-münchner Ton hinzu.

Feuilleton

Ich habe mich in den letzten Wochen mit einem weiteren Briefpartner von Thomas Mann befaßt: mit Ernst Weiß. Zunächst mit seinem letzten Roman „Ich, der Augenzeuge“ – verfaßt 1939 in Paris, ein Jahr vor seinem Freitod, ein Jahr vor dem Einzug Hitlers in Weiß‘ neuer Heimat. Auf atemberaubende Weise rechnet darin der Dichter mit dem Diktator ab. Es sind viele autobiografische Züge erkennbar, aber der jüdische Dichter wählt einen Christen, einen Sohn antisemitisch, rechtsnationaler Eltern zum Ich-Er- zähler, der sich eine Jüdin zur Frau nimmt. Dies ist der eine Spannungsbogen. Der andere: Der Erzähler dient im ersten Weltkrieg, als Arzt hinter der Front – wie der Autor – und dieser Arzt wird zu Kriegsende mit einem hysterisch-blinden Patienten konfrontiert, den er heilt, mit A. H. Der gekürzte Führername erscheint erstmals exakt in der Mitte des Romans, und es folgt ein erzähltes Psychogramm dieses Unmenschen, wie ich es noch nie gelesen habe. Danach der weitere Lebenslauf dieses empfindsamen und rücksichtslos ehrlichen Erzählers, zwischen der Schuld die Bestie geheilt zu haben, der bedingungslosen Liebe zu seinen egomanischen Eltern und den sich aufbauenden Zweifeln an der Unschuldigsten der ganzen Geschichte, an seiner jüdischen Frau. Kristallklar und beklemmend.

Thomas Mann hat diesen Roman nicht mehr kennengelernt. Anfang der 60er Jahre wurde der Text eher zufällig in New York entdeckt, wohin Weiß ihn zu einem Literaturwettbewerb geschickt hatte. 1963 wurde er von Hermann Kesten herausgegeben und mit einem Vorwort versehen.

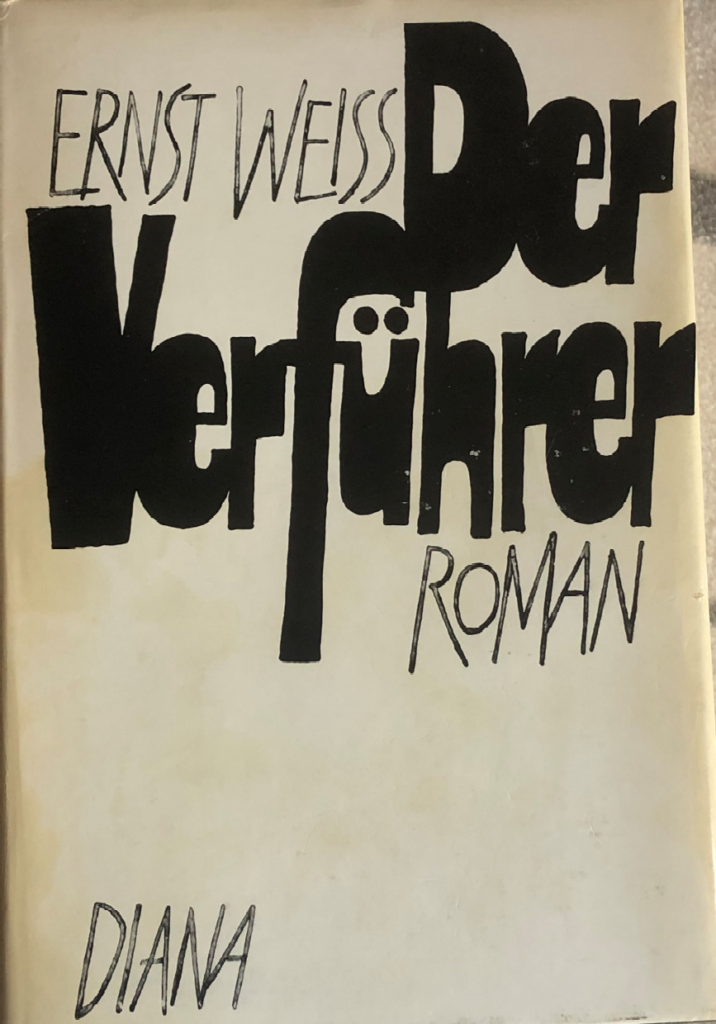

Ein Jahr vor „Der Augenzeuge“, 1938, erschien noch in Zürich der Roman „Der Verführer“, den Ernst Weiß Thomas Mann gewidmet hatte, der diesen an den Vorweihnachtstagen 1937 schon lesen durfte und ähnlich gefesselt war, wie ich es gewesen bin. Seinem Brief an Ernst Weiß vom 22.12.37 fehlt es dennoch nicht an einer dezenten Doppelbödigkeit. Thomas Mann scheint sich überrumpelt gefühlt zu haben von der Widmung des Romans an ihn. Den Text als fesselnd zu beschreiben, ihn mit der Vokabel ‚interessant‘ zu belegen, besagt noch lange nicht, daß er ihn wirklich gut fand. Er erkennt die distanzierte ‚Objektivation‘ von Weiß als Qualität an, obwohl sie seinem Schreiben fern ist. Er spricht nicht aus, was augenfällig ist: Weiß verwendet fraglos bewußt Thomas Mann‘sche Motive: allzu sehr ist man an die jungen Jahre des Felix Krull erinnert und auch an die Figur des Castorp im Zauberberg. Das Duell kommt hinzu, auch der finale Zug in den Krieg, den wir heute den Ersten nennen in der Hoffnung, daß es zu keinem Dritten kommt. Kurz: Mir scheint der Roman überfrachtet, auch enttäuschend fern jeglicher Politik – wir schreiben das Jahr 1937! Es finden weder Nationalismus noch Antisemitismus statt. Warum? Hatte er ernsthaft Hoffnung, dadurch eine breitere Leserschaft in der Schweiz zu gewinnen? Spekulationen – sollte man unterlassen.

Seinen letzten Roman ‚Der Augenzeuge‘ kann ich allerdings rückhaltlos empfehlen.

Am Ende komme ich auf das Thema Rußland zurück: 1922 spricht Thomas Mann in München zur Eröffnung der Ausstellung „Russische Dichtergalerie“. Er hebt seine Hochachtung vor den großen Dichtern dieses Landes hervor. Gegen Ende lesen wir folgende Sätze: „Es sind jetzt viele Russen, unser verworrenes Leben teilend, bei uns in Deutsch- land (…)“ und unter Bezugnahme auf Goethe etwas später: „(…) ist uns Gewähr, daß wir von Rußland nicht nur zu nehmen, daß auch wir, wenn es empfangen kann – und wie sollte sein weicher, hochherziger Sinn es nicht können -, ihm zu geben haben.“

Er konnte nicht ahnen, daß die Bolschewiken und ihre nationalistischen Nachfolger noch 100 Jahre später das Land im Griff haben würden, um es dann aus der Reihe der zivilisierten Staaten hinaus zu bomben. Dennoch sollten wir versuchen, uns an die Seite der bürgerlich liberalen Menschen dieses Landes zu stellen, so wenig dies auch sein mögen.

Auf bald Ihr Peter Baumgärtner

PS: Herr Pfeifer macht aufmerksam, daß im Kleinen Haus des Schauspielhauses Düsseldorf gerade der Zauberberg gezeigt wird: https://www.dhaus.de/en/programme/a-z/der-zauberberg/

Korrektur Anlagen Thomas Mann an Ernst Weiß | Xaver Frühbeis

Thomas Mann an Ernst Weiß

Ernst Weiß und Thomas Mann

Thomas Mann an Ernst Weiß zum Roman „Der Verführer“

(Küssnacht, 22.XII.1937)

Lieber Herr Ernst Weiß,

über den mannigfaltigen Ansprüchen, die der Tag mit sich bringt, bin ich immer erst nachts vor dem Einschlafen (es wurde manchmal recht spät dabei, gestern, beim Endspurt, halb 2 Uhr) dazu gekommen, Ihren Roman zu lesen. So hat es länger damit gedauert, als ich dachte; aber nun habe ich das reiche Werk auch wirklich aufgenommen und kann Ihnen, nachdem ich es erworben, um es zu besitzen, noch einmal in vollerem Sinne dafür danken als beim Empfang. Von einer Überraschung kann ich nicht sprechen, eigentlich, denn ich kannte Sie längst in Ihrer erzählerischen Eigenart und wußte im Wesentlichen, was ich zu erwarten und worauf ich mich zu freuen hatte. Aber „Der Verführer“ ist doch wieder eine so neue und merkwürdige Kundgebung und „Objektivation“ dieser Eigenart, daß man dennoch von Überraschung reden möchte, in dem Sinne einfach, wie das Gute und Originale immer wieder überrascht – aus dem wiederum sehr einfachen Grunde, weil es selten ist, und man es mit so viel Durchschnittlichem und Uneigentlichem zu tun hat, daß man schließlich schon beinahe vergessen hat, wie das Gute und Merkwürdige aussieht. – Nun, so sieht es aus. Und was interessant ist, weiß man nun wieder. Interessantheit ist gewiß die erste und vielleicht einzige an einen Erzähler zu stellende Forderung, das Kriterium seines Talents, viel mehr als beim Lyriker oder Dramatiker. Denn wenn man einem zuhören soll, und zwar lange zuhören soll, so muß er eben interessant sein – eine freilich mysteriöse und kaum zu definierende Eigenschaft; aber dieses Geheimnis und das Undefinierbare haben Sie, und es macht Sie zu einem – soll ich sagen: großen? – aber was soll das Beiwort? -, es macht Sie ganz einfach zu einem Erzähler.

Das Buch gehört zu dem Allerinteressantesten, das mir in Jahren vorgekommen, und während ich las, blätterte ich öfter zurück zur Widmung und freute mich, daß es mir gehört. Das Interessante aber, an und für sich rätselhafte, kann auch wohl inhaltlich-sachlich eines rätselhaften Einschlages nicht entbehren – man zerbricht sich den Kopf, man schüttelt ihn auch wohl, was ist das für ein Buch, was für ein Autor, was für ein Held, wie kommt der Autor zu diesem kühlen, kühnen, erfolgreichen Helden, wie weit ist er mit ihm identisch? Sehr weit offenbar, denn kühl, kühn und erfolgreich, innerlich erfolgreich ist auch der Erzähler, der hier erzählen läßt, aber auch wieder selbst erzählt, ein Leben, eine Jugend, die in dieser Form wohl kaum die seine ist, ein Wunsch- und Schmerzensleben, das er mit so viel Kühle, Kühnheit und Erfolg zu realisieren weiß, daß es seines ist, sein zweites Leben, seine zweite Jugend.

Der Erfolg, das Gelingen ist wirklich außerordentlich. Wie alles real gemacht ist, zur entschiedensten Autobiographie, zum eigentümlichsten Leben wird, ist erstaunlich. […] das Duell, noch einmal ein Roman-Duell, aber eben kein Roman-Duell, sondern ganz neu und lebenseinmalig „so war es“. Es ist vorzüglich.

Man ist angefüllt mit Eindrücken, erregt und okkupiert von sonderbar existenten, aber unvergeßlich geprägten Bildern, Menschen und Geschehnissen. – Übrigens ist das Ganze sehr österreicherisch, wenigstens was einen gewissen Hauch von Gesellschaftlichkeit, Mondänität betrifft. Dabei diese Einsamkeit – bis zur Kälte. Sehr, sehr beschäftigend und ergreifend.

Seien Sie beglückwünscht und nehmen Sie weihnachtliche Grüße. Ihr ergebener

Thomas Mann

Xaver Frühbeis

Lieber Herr Baumgärtner,

ich habe Ihren Text grade gelesen und fühle mich sehr geehrt. Und ich bin gespannt, was Ihren Lesern dazu einfallen wird. Vielleicht noch ein zwei kleine Anmerkungen.

- Einmal hat sich in ihrem Text eine „Oper“ in einen „Ober“ verwandelt.

- Was den Anfang meines Moderationszitats angeht:

Beim „Lindenbaum“ ist das auch so, und: hier ist aber auch noch die Struktur des Lieds „Am Brunnen vor dem Tore“ eine ganz andere als die im Kunstlied von Schubert.

- Das „hier“ macht hier nur Sinn, wenn man in der Sendung zuvor die Silchersche Volksliedversion gehört hat. Auf die sich das „hier“ bezieht. Ohne die Musik davor ist das „hier“ ohne Bezug. Vielleicht sollten Sie das noch einfügen …

- Ein Gedanke noch, den ich in der Sendung nicht untergebracht habe. Ich bin der Meinung, daß die Müllerschen Leser und die Schubertschen Sänger und Zuhörer ganz selbstverständlich diese Botschaften zwischen den Zeilen verstehen konnten. Anders als wir heute. „Zwischen den Zeilen“ war ja das einzige, wie man solche subversiven Botschaften in der Spitzel- und Zensurzeit an den Mann bringen konnte. (Das war damals nicht anders als später in den Diktaturen von Hitler und Stalin.) Als Leser und Hörer war man gewohnt, Bilder und Allegorien zu deuten. Sobald dieser Zusammenhang jedoch entfällt, weil die Zensur nicht mehr existiert, wird der Leser/Hörer späterer Zeit diese Fähigkeit wieder verlieren. Deswegen tun wir Heutigen uns da ohne Anleitung so schwer.

Man kann sich übrigens auch Zeilen in anderen Winterreise-Liedern unter diesem Aspekt betrachten. „Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten.

Es schlafen die Menschen in ihren Betten, Träumen sich manches, was sie nicht haben.“ – Es ist nicht schwer sich vorzustellen, was Müller und seinen Zeitgenossen da in den Sinn gekommen ist: Freiheit. Freiheit des Worts und des Gedankens.

Ich freue mich auf weitere Nachrichten von Ihnen. Beste Grüße

Xaver Frühbeis