Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

lassen Sie mich zunächst den schrecklichen Bildern der fürchterlichen Ereignisse aus dem Bonn-Kölner Umland Bilder von Schönheiten entgegenstellen, wie sie die Natur eben auch hervorbringen kann. Wie im letzten Rundbrief angekündigt, war ich dieser Tage im Museum Koenig zu Gast. Die Leiterin der Lepidoptera-Abteilung Frau Dr. Espeland und die wissenschaftliche Leiterin des Biohistoricums Frau Dr. Schmidt-Loske führten mich in die fensterlose, klimatisierte und etwas nach Formaldehyd duftende Schatzkammer ihres Instituts. Mir war, als würde „Adrians Vater am Abend seine farbig illustrierten Bücher über exotische Falter und Meeresgetier“ aufschlagen und ich würde „über die gelederte, mit Ohrenklappen versehene Rückenlehne seines Stuhles“ schauen und auf „die dort abgebildeten Herrlichkeiten und Exzentrizitäten“ blicken, auf „diese in allen Farben der Palette, nächtigen und strahlenden, sich dahinschaukelnden, mit dem erlesensten kunstgewerblichen Geschmack gemusterten und ausgeformten Papilios und Morphos der Tropen, …“ Und schon hatten die Damen aus einem Hochregal eine mit gläsernem Deckel verse- hene Schubkiste gezogen, beschriftet „Papilio (Heraclides)“

Wir lesen weiter im Text: „Die herrlichste Farbe, die sie zur Schau tragen, sei, so belehrte uns Jonathan, gar keine echte und wirkliche Farbe, sondern werde nur durch feine Rillen und andere Oberflächengestaltungen der Schüppchen auf ihren Flügeln hervorgerufen, eine Kleinstruktur, die es durch künstliche Brechung der Lichtstrahlen und Ausschaltung der meisten besorge, daß allein das leuchtendste Blaulicht in unser Auge gelange.“ Und schon durfte ich in einen weiteren Schuber schauen, beschriftet mit „Morphini, Morpho – amathonte“.

»Sieh an«, höre ich Frau Leverkühn sagen, »es ist also Trug?«

»Nennst du das Himmelsblau trug?« erwiderte ihr Mann, indem er rückwärts zu ihr aufblickte.

»Den Farbstoff kannst du mir auch nicht nennen, von dem das kommt.«

Herrliche Tiere, mehr als handtellergroß. Dreht man sie im Licht, changiert die Farbe von Blau zu Violett ins Gräuliche. Die Damen gaben mir dazu noch allerhand wissenschaftliche Erläuterungen, die ich einerseits auf Anhieb nicht verstand und andererseits die Hoffnung habe, diese bald in einem Vortrag im Museum Koenig nochmals hören zu dürfen.

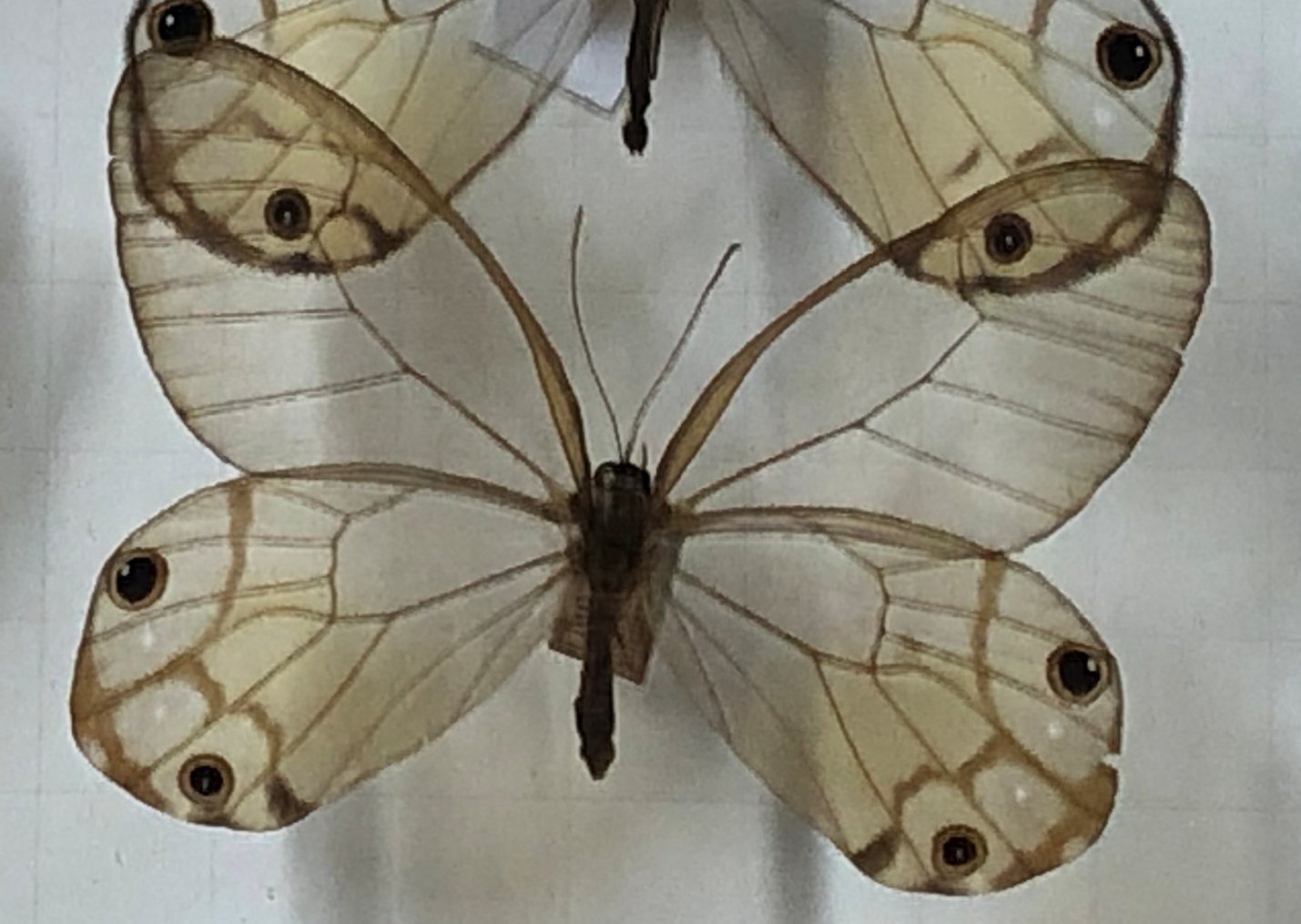

Doch weiter im Text: „Es waren da Glasflügler abgebildet, die gar keine Schuppen auf ihren Flügeln führen, so daß diese zart gläsern und nur vom Netz der dunklen Adern durchzogen erscheinen. Ein solcher Schmetterling, in durchsichtiger Nacktheit den dämmernden Laubschatten liebend, hieß Hetaera Esmeralda. Nur einen dunklen Farbfleck in Violett und Rosa hatte Hetaera auf ihren Flügeln, der sie, da man sonst nichts von ihr sieht, im Flug einem windgeführten Blütenblatt gleichen läßt.“

Da haben wir sie, die große Metapher des Dr. Faustus, den Auftakt zum Lebensdrama Adrian Leverkühns, die Thomas Mann aber gleich wieder in der Beschreibung weiterer Wunderlichkeiten versteckt: „Es war da sodann der Blattschmetterling, dessen Flügel, oben in volltönendem Farbendreiklang prangend, auf ihrer Unterseite mit toller Genauigkeit einem Blatte gleichen, nicht nur nach Form und Geäder, sondern dazu noch durch minutiöse Wiedergabe kleiner Unreinigkeiten, nachgeahmter Wassertropfen, warziger Pilzbildungen und dergleichen mehr. Ließ dies geriebene Wesen sich mit hochgefalteten Flügeln im Laube nieder, so verschwand es durch Angleichung so völlig in seiner Umgebung, daß auch der gierigste Feind es nicht darin ausmachen konnte.“

Hier lohnt es sich, auf die Unterseite des oben gezeigten, herrlich blauen Morpho zu schauen: Läßt dieser sich auf einem Zweige nieder und faltet seine Schmetterschwingen zusammen, so würde man ein welkes Blatt an diesem Ast vermuten.

Noch perfekter getarnt und der Beschreibung von Thomas Mann ähnlicher ist der Zaretis, der allerdings namentlich nicht erwähnt wird.Und Thomas Mann ist noch nicht zu Ende mit den Faltern, das Schalkhafte in der Kunst der Tarnung in der Natur scheint ihn fasziniert zu haben: „Konnte nun dieser Falter zu seinem Schutze sich unsichtbar machen, so brauchte man im Buche nur weiter zu blättern, um die Bekanntschaft solcher zu machen, die durch augenfälligste, ja aufdringliche, weithin reichende Sichtbarkeit denselben Zweck erreichten. Sie waren nicht nur besonders groß, sondern auch ausnehmend prunkvoll gefärbt und gemustert, und wie Vater Leverkühn hinzusetzte, flogen sie in diesem scheinbar herausfordernden Kleide mit ostentativer Gemächlichkeit, die aber niemand frech nennen möge, sondern der eher etwas Schwermütiges anhaftete, ihres Weges dahin, ohne sich je zu verstecken und ohne daß je ein Tier, weder Affe, noch Vogel, noch Echse, ihnen auch nur nachgeblickt hätte. Warum? Weil sie ein Ekel waren. Und weil sie durch ihre auffallende Schönheit, dazu durch die Langsamkeit ihres Fluges, eben dies zu verstehen gaben. Ihr Saft war von so scheußlichem Geruch und Geschmack, daß, wenn einmal ein Mißverständnis, ein Fehlgriff vorkam, derjenige, der sich an einem solchen gütlich zu tun gedachte, den Bissen mit allen Anzeichen der Übelkeit wieder von sich spie.“

Mit Heliconiini – tatsächlich mit drei „i“ – war der Schuber beschriftet, in dem sich noch eine ganze Reihe weiterer herrlich hübscher Tierchen befand. Ihre Ungenießbarkeit, so erläuterte mir Frau Espeland, erzielen diese Schmetterlinge dadurch, daß Sie giftige Früchte fressen, die ihnen aber selbst nichts anhaben. Das wußte Thomas Mann nicht – es hätte ihm gefallen, denn er erwähnt im Text noch: „Daß andere Arten von Schmetterlingen sich trickweise in denselben Warnungsprunk kleideten und denn also auch in langsamem Unberührbarkeitsfluge melancholisch sicher dahinzogen, obgleich sie durchaus genießbar waren.“ An solcherlei hatte Thomas Mann Vergnügen und Frau Espeland wird uns sicher Arten zeigen können, die sich mit dieser Art der listigen Mimikry ihr flatterhaftes Leben schützen.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß die Damen mir wenig über das Alter der Präparate sagen konnten. Die Altvorderen haben wohl nur schlampig Buch geführt, aber die Dinge, die ich gesehen hätte, seien mindestens 50 Jahre alt, wahrscheinlich deutlich älter. Die sehr sterilen konservatorischen Bedingungen seien schon daher geboten, da man nicht alle Jahre am Amazonas weitere dieser seltenen Tierchen einfangen will. Womit wir beim historischen Aspekt der Sache angekommen wären: Alexander Koenig wurde 1858 in Sankt Petersburg als Sohn eines wohlhabenden Zuckerkaufmanns geboren, welcher sich im Jahre 1867 mit für seiner Familie in Bonn in der heutigen Villa Hammerschmidt niederließ. Alexander studierte Zoologie und zu seiner Promotion (zum Thema der Mallophagenfauna – der Vogelläuse) und Hochzeit im Jahre 1884 schenkte ihm der Vater eine Villa auf der anderen Seite der Coblenzer Straße, den südlichen Teil dessen, was wir heute Museum Koenig nennen und in dem sich heute die Verwaltung und die Eiersammlung befinden. Stück für Stück baute er seine Sammlung auf, begann 1912 mit dem Bau des prächtigen Museums, der durch Krieg und wirtschaftliche Wirren erst 1934 fertig gestellt werden konnte. Er reiste viel, unter anderem über Palästina, Ägypten ins innere Afrikas, von wo er unter anderem die berühmte Giraffe mitbrachte, die noch heute den Innenhof ziert. 1894 wurde er Professor an der Bonner Universität.

Kurzum: Er wäre ein idealer Gesprächspartner von Thomas Mann gewesen, nicht nur für den Faustus, auch für die Josephs-Romane. Sind sich die beiden in den zwanziger Jahren begegnet? Ich bat Frau Dr. Schmidt-Loske im Archiv nach einer möglichen Korrespondenz der beiden Herren zu suchen. Ich bin sehr gespannt. Für eine Veranstaltung, wie im letzten Rundbrief angedeutet, ist man sehr aufgeschlossen. Es Bedarf hierzu einiger Vorbereitung und auch pandemischer Voraussetzungen – ich werde Sie auf dem Laufenden halten.

Bevor ich mich nun auf den Ausblick in die Zukunft eingehe, eine kurze Rückschau auf unsere Veranstaltung im Woelfl-Haus mit Kotaro Fukuma und Michael Fürtjes: Sie war großartig! Von den ca. 20 Anwesenden aber auch von vielen, die zuhause dem Konzert gelauscht haben, bekam ich viele und ausschließliche positive Rückmeldungen. Wir hatten insgesamt ca. 100 zahlende Gäste, Zuschaltungen aus den USA, Italien und viele aus Japan. Leider haben nicht einmal 20 Mitglieder unseres Ortsvereins ein Ticket gelöst. Auf die Abrechnung vom Woelfl-Haus warte ich noch. Den Zuschuß unseres Ortsvereins werde ich dann ermitteln. Wie dem auch sei: Es hat sich gelohnt, der Kunst und der Außenwirkung wegen.

Frau Prof. Haider-Dechant stellte auch den Kontakt zu Prof. Dr. Valerij Susmann her, dem Vorsitzenden des russischen Germanisten-Verbandes. Er sucht den Zugang zu den Archiven in Lübeck und Zürich, unser Präsident, Herr Prof. Wißkirchen, gab ihm die entsprechenden Kontakte. In der deutschsprachigen Literatur interessieren ihn vor allem Franz Kafka, Thomas Mann, Franz Werfel, Vladimir Vertlib, Ludwig Tieck, viele Namen, viele Epochen. Zu uns würde er gerne über Thomas Mann und Anton Tschechov sprechen. Gemeinsam mit Frau Haider-Dechant werden wir eine musikalische Umrahmung erarbeiten.

Ich bin sehr erfreut über diesen ersten Kontakt mit der russischen Literaturwissenschaft. In Zeiten, in denen auf politischer Ebene Eiszeit herrscht, so schrieb ich ihm, muß die Kultur als Brückenbauer dienen. Dies ist auch der Antrieb für Herrn Susmann und nicht nur der Umstand, daß Mann der russischen Literatur sehr zugeneigt war.

So habe ich dieser Tage auch wieder Kontakt aufgenommen zu Peter Lange (Autor von: Prag empfing uns als Verwandte). Er wird Anfang September im Rheinland sein. Ich werde ihn nach Bonn einladen und denke an eine Gesprächsrunde mit ihm in einem öffentlichen Biergarten, im Weingut Sülz oder in einem privaten Garten eines unserer Mitglieder. Ich habe leider keinen zur Verfügung – man darf sich melden.

Die Veranstaltung mit Prof. Norbert Oellers zu Bert Brecht und Thomas Mann wird an einem Donnerstagabend im Oktober im Saal der Schlaraffia in der Schedestraße stattfinden; Schüler der Bert-Brecht-Gesamtschule werden den Vortrag zur schulischen Verwendung aufzeichnen. Den genauen Termin gebe ich in Kürze bekannt.

Meine Co-Vorsitzende Frauke May-Jones, derzeit noch in den etwas heißeren der Vereinigten Staaten unterwegs, erkundet so nebenbei, ob es in Los Angeles ein Naturkundemuseum gibt – oder besser zu Zeiten Thomas Manns dort gab – in dem er sich über Schmetterlinge hätte erkundigen können und bietet zu Beginn des nächsten Jahres für unsere Ortsverein gemeinsam mit dem Woelfl-Haus ein Programm über Thomas Mann, H. C. Andersen und die Vertonungen seiner Gedichte an.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN: Märchen und Gedicht-Vertonungen und ihre Spiegelung und Literarisierung bei THOMAS MANN – Ein LIEDeraturabend für Gesang, Klavier und Sprecher. Lieder u. a. von Schumann, Grieg, Gade und Prokofieff

Ein solches Angebot sollten wir gerne annehmen und uns darauf freuen.

Dies ist nun die Stelle, an der ich ein neues Mitglied unseres Ortsvereins begrüßen darf: Frau Jutta Hartmann ist in Bonn aufgewachsen, lebt im Allgäu, liebt die Verfilmungen der Romane Thomas Manns. Unsere Broschüre ‚Thomas Mann im Film‘ aus 2011 hat sie als Begrüßungsgeschenk erhalten. Ich saß mit ihr bei Nieselregen unter alten Bäumen im Arboretum Park Härle, einem wunderbaren Ort der Kontemplation, den ich nur jedem empfehlen kann. Frau Hartmann ist von ansteckender Neugier – ich freue mich auf ihre Mitgliedschaft.

Am Ende möchte Ihnen eine der vielen Anekdoten nicht vorenthalten, mit denen mich unser schwäbisches Mitglied Herr Jürgen Quasner immer wieder unterhält – siehe Anhang. In diesem Falle geht es um Thomas Mann, Hermann Hesse, dessen Glasperlenspiel und überzählige Adjektive, oder „fränkisch, also gastronomisch verfressen ausgedrückt: Eine gute Bratwurst braucht kaan Senf!“ Aber lesen Sie selbst.

In diesem Sinne: Bewahren Sie ihren Humor, bis die Tage Ihr Peter Baumgärtner

Anlage Brief Quasner

Lieber Herr Baumgaertner,

Ich lese gern, aber nichts mehr über Impfung und Inzidenzen. Das Dauerthema läßt jetzt auch in den Zeitungen nach; Metzingen lebt wieder auf, und schon fehlen Parkplätze, hurra!

Hesses »Glasperlenspiel« zur Laufbahn von Josef Knecht erscheint mir als Bildungsroman in der Nachfolge von »Wilhelm Meister«, an Goethe auch in der ruhig-breiten Erzählweise und an dessen Sprache angelehnt. Der Roman leidet an Leukämie, schlimmer beim Epigonen als beim Klassiker. Ein Beispiel bringe ich: »Dann reiste er, nicht ohne Wehmut des Abschieds von einem liebgewonnenen Ort …, aber durch die das Festspiel vorbereitende Folge kontemplativer Exerzitien schon festlich vorgestimmt, denen er sich … nach dem Wortlaut der Vorschriften genauestens unterzogen hatte.« (S. 220f.)

Die Abreise der Marquise von O … sollte man hier dagegenhalten, »durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekanntgemacht, …« Kleist strengt an, bei Hesse badet man lau.

Hat Hesse nicht bei Heine gelesen, dass man nach Goethe so nicht weitermachen kann? Entschuldigung, ich war gerade in Stimmung. »Die Morgenlandfahrt« gefällt mir besser; sie ist auch kürzer. Dank der Weisheiten von Königs Erläuterungen erfahre ich aber, wie subtil Hesse auf seinen Freund Thomas Mann anspielt, nämlich in der Figur des fiktiven Thomas von der Trave. Martin Pfeifer, der Interpret, lobt die Kunst der Charakterisierung, wenn dieser Traven-Thomas beschrieben wird als “ein berühmter … und weltgewandter Mann, konziliant und vom artigsten Entgegenkommen gegen jedermann, der sich ihm näherte … wenn er kein Enthusiast war …, so zeigen seine … formal unübertrefflichen Spiele doch für die Kenner eine nahe Vertrautheit mit den … Problemen der Spielwelt” (Pfeifer S. 100).

Offensichtlich hat Hesse keinen Kurs der VHS in Lugano über den sparsamen Umgang mit Adjektiven belegt und er hat diese Kunst auch bei Thomas Mann nicht erlernt. Was bitte sagt uns “eine nahe Vertrautheit” mehr als eine solche ohne Adjektiv? Oder gibt es in irgendeiner semantischen Nische auch eine ferne Vertrautheit? Die Nische möchte ich gern besuchen.

Hesse bekam trotz seiner Adjektive 1946 den Nobelpreis, von dem Gottfried Benn behauptete, das sei nur so gegangen, weil Thomas Mann ihn vorgeschlagen hatte. Dieser Behauptung möchte ich nicht widersprechen.

Herzliche Grüße ins bald eintretende samedimanche Jürgen und Tizi Quasner