Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

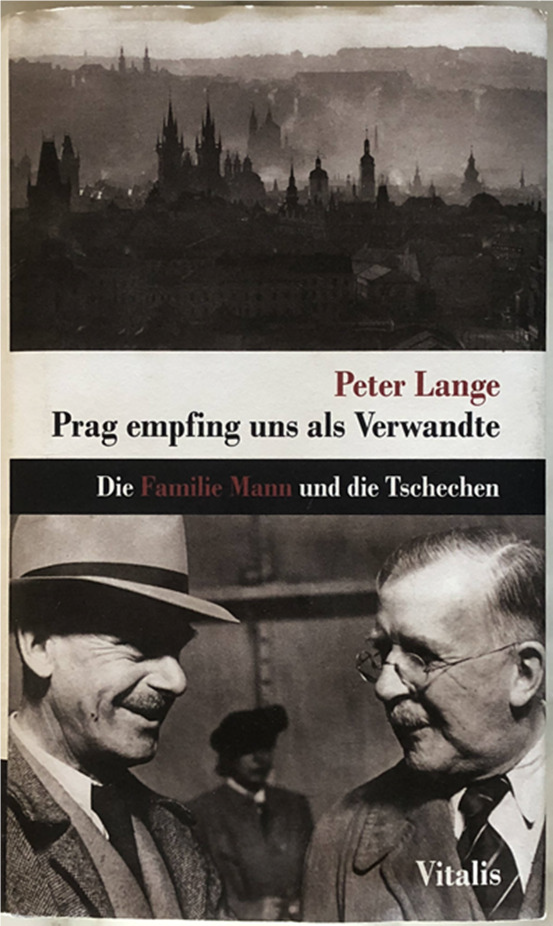

das nahende Treffen mit Herrn Dr. Lange bringt es mit sich, daß Sie schon wieder einen Rundbrief bekommen. Leider haben sich bis dato nur wenige Interessenten bei mir gemeldet: Gemeinsam mit dem Referenten sind wir sieben Personen. Mit einer an Thomas Mann erinnernden traurigen Ironie fühlte sich Herr Lange bemüßigt, die Bibel leicht abgewandelt zu zitieren: „Ich will sie nicht verderben um der sieben willen.“ (1.Mose 18, 32) Da im Original-Text von zehn die Rede ist, habe ich im Rheinhotel Dreesen einen Tisch für 10 Personen reserviert. Sollte es wieder Erwarten in diesem Jahr noch einen warmen Tag in diesem Landstrich geben, werden wir im teilweise überdachten Kastaniengarten sitzen, wenn nicht, finden wir im Restaurant einen entsprechenden Tisch. Wir treffen uns dort am 10. September um 18.00 Uhr. Wie angekündigt wird Herr Lange uns ca. eine halbe Stunde sein Buch ‚Prag empfing uns als Verwandte‘ vorstellen bevor sich sicher ein lebendiges Gespräch entwickeln wird.

Kurzum: es sind noch drei Plätze am Tisch frei. Ich werde Sie in der Reihung der Anmeldung vergeben. Ich werde auf Ihre Anfragen ggf. nicht unmittelbar reagieren können, da ich mich Ende der Woche für einige Tage einer Behandlung unterziehen muß.

Zur Veranstaltung mit Prof. Norbert Oellers zu Bert Brecht und Thomas Mann. Hierzu teilte mir Herr Prof. Büning-Pfaue folgendes mit:

Ich habe die Zusage für den „Rittersaal“ der „Gesellschaft Schlaraffia Bonn“ erhalten: Als Hygieneplan gilt: die 3 G-Regel, „G“eimpft, „G“enesen und „G“eprüft (nicht länger her als 24 h), Maske: bei Betreten des Hauses … bis zum angewiesenen Sitzplatz (Schedestraße 17 /Ecke Kaiserstraße; Bushalte „Schedestraße“, Buslinien 610 und 611); .. Abstandhalten, Desinfektionsmittel-Option nutzen, Stühle stehen im 1,5 m-Abstand, Getränke/Gläser gegebenenfalls mitbringen; maximal insgesamt nur 45 Personen; nur schriftliche Anmeldung nur bei mir (buening@uni-bonn.de);

Veranstaltungs-Beginn: 19.30 Uhr;

Vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg erreichte mich folgende Mail, die ich gerne an Sie weiter leite:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lackdose von Thomas Manns Schreibtisch bietet die wunderbare Gelegenheit, die Vielschichtigkeit des großen Autors und seines „Zauberberges“ zu thematisieren.

Frau Dr. Susanna Brogi, nimmt sie in ihrem 60 Sek.-Video (https://www.youtube.com/watch?v=jikLkEu9_Hs&list=PLmY_U_O2x3kFrBy-TmuHqeggGZjpW2z0F&index=3)

in den Blick. Viel Freude beim Anschauen! Das Original ist noch bis 3. Oktober in unserer Ausstellung Europa auf Kur

(https://www.gnm.de/ausstellungen/sonderausstellung/europa-auf-kur/) zu sehen Mit herzlichen Grüßen

Andrea Langer

Dr. Andrea Langer

Leiterin Referat Wissenschaftsmanagement und Marketing Germanisches Nationalmuseum

Tel. 0911 1331 104

Nun kann ich nicht umhin, Ihnen noch eine Lektüreempfehlung weiterzureichen, die unser Mitglied Herr Jürgen Quasner mir gegeben hat: Thomas Mann Selbstkommentare: ‚Doktor Faustus‘, ‚Die Entstehung des Dr. Faustus‘. Dieser Band wurde 1992 von Hans Wysling herausgegeben und ist leider nur noch antiquarisch zu bekommen. Eine Neuauflage tut Not, da uns auf fast 400 Seiten Briefe von Thomas Mann vorgeführt werden, die die Entstehung und die ersten Jahre der Rezeption ganz unmittelbar beleuchten.

Es beginnt mit Eintragungen vom Juni 1943: Ich schreibe wieder… Die Sache ist schwer, düster, unheimlich, traurig wie das Leben, … Und zwei Monate später: Abends sind wir bei Werfel mit Stravinsky, den ich auch weidlich auszuhorchen gedenke. Der Roman beginnt in Thomas Mann zu reifen. Im April 1944 ist er überrascht von Hesses Glasperlenspiel: eine unheimliche, geisterhaft brüderliche Verwandtschaft mit meiner eigenen gegenwärtigen Schreiberei. Doch … etwas zu blaß, weltabgewandt, undra- matisch ist es mir, aber ein bedeutendes, edles und oft höchst schnurriges Alterswerk… und sehr konservativ allerdings und für meinen Sinn nicht erschüttert genug von der Krise der Zeit. Diese Erschütterung ist bei Thomas Mann immer präsent. Im letzten Kriegsjahr werden die berühmten BBC Ansprachen an die Deutschen aufgezeichnet.

Aber was soll man diesen unglückseligen, verdummten und verbiesterten Menschen sagen? Im März ’45 hält er in Chicago seine noch heute lesenswerte Rede ‚Deutschland und die Deutschen‘ und erkennt schon jetzt: Man hat zu tun mit dem deutschen Schicksal und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher geboren ist. Doch dazwischen immer wieder das Hadern mit dem Werk: Es ist aber von all meinen Unternehmungen die am leichtesten zu Verpatzende, und die Schwierigkeiten türmen sich. Mußte ich mir das noch aufhalsen? Andererseits gilt es, die Zeit hinzubringen. War das Schreiben auch eine Flucht vor den täglichen, schlimmen Nachrichten? Ich weiß nicht, warum ich mir so traurige Geschichten ausdenke. Die Kunst soll uns doch erheben und erheitern. … Entsetzlich! Es ist wieder »une mer à boire«. Ein Becken, in das allzuviel hineingeht. Im Dezember ’45 beschreibt er seine Technik der Montage: Ein bekanntes Motiv wird aufgegriffen und dann klebe ich es auf und lasse die Ränder sich verwischen, lasse es sich in die Komposition senken als ein mythisch-vogelfreies Thema, das jedem gehört. Im Frühjahr ’46 die Erkrankung, im April die Lungenoperation, die langsame Genesung bevor er im August wieder notieren kann: Der geflickte Wunderkreis druckst und skribbelt wieder ganz fleißig an dem Faustus-Roman… Und schon wieder gibt es Reisepläne. Das wird mein Leben verkürzen, meint meine besorgte Tochter Erika. Aber was weiter, wenn der Roman fertig ist, der vierte Hochbau, soll mir’s farcimentum sein. (Eine vornehme Art, ‚Wurscht‘ zu sagen) Er beginnt Auszüge aus dem Roman vorzulesen. Der kleine, ein elfenhaft idealisierte Frido, ist gewiß das Schönste im ganzen Buch, und dann holt ihn der Teufel. Wir waren alle gar nicht weit von den Tränen. Bevor er am 29.1.1947 an Erika schreibt: keen glorious child must know that Adrians sad story was definitely brought to a happy end today.

Es folgen die ersten Jahre der Rezeption, der Begeisterung, der Anfeindungen und der Rechtfertigungen. Es ist von Anfang bis Ende in einem Zustand tiefer Erregung, tiefer Aufgewühltheit und Preisgabe geschrieben, und die 4 Bände des Joseph, die ich doch so gerne ein Menschheitslied nenne, waren das reine Opernvergnügen damit. … soviel Autobiographisches. Oder in einem anderen Brief: …es ist ein Sonderfall, daß Einer mit 70 sein »wildestes« Buch schreibt. Die Auseinandersetzung mit Schönberg hat er vorhergesehen, allerdings unter anderen Vorzeichen: … ist die Reihentechnik als Erfindung der Teufelskälte dargestellt. Er muß wohl einschnappen – wie mancher andere. Ich kann’s nicht ändern. Nein, Schönberg sieht sich nicht verunglimpft, er will gewürdigt werden als Erfinder der von Thomas Mann, dem unverbesserlichen Spätromantiker, beschriebenen Musik. Ich wüßte nicht, daß er je in ein Schönberg-Konzert gegangen wäre. Ich selbst bin im Vergleich mit Joyce oder Picasso ein flauer Traditionalist.

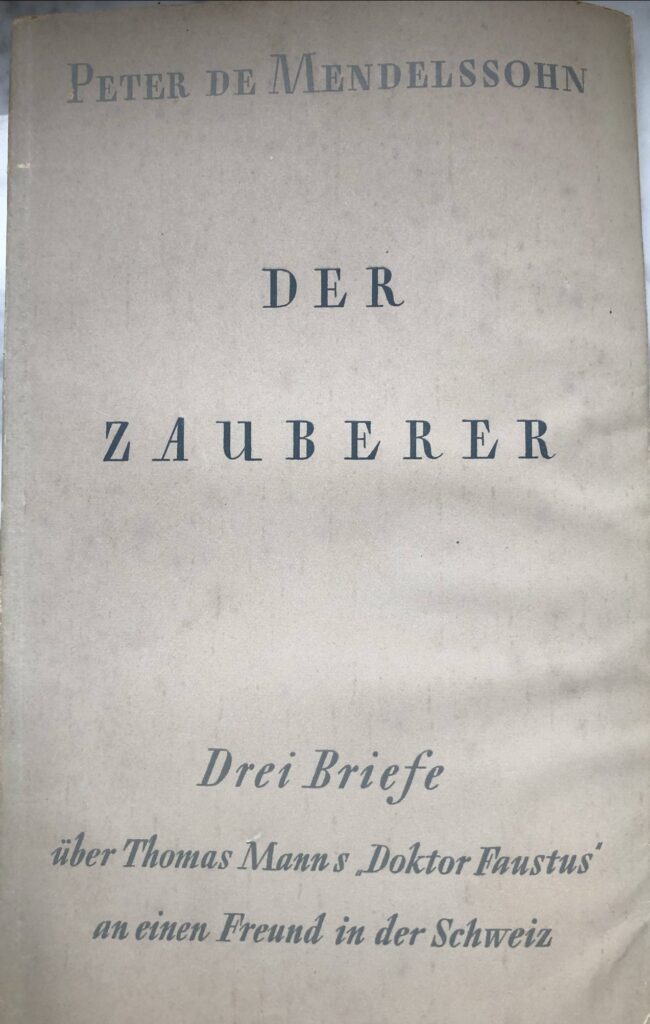

Im Jahr 1948 bekommt Peter de Mendelssohn ein Exemplar des Faustus aus der Schweiz nach Berlin zugeschickt. Er verschlingt den Roman in zwei Tagen und zwei Nächten, und verfaßt im Anschluß Drei Briefe an einen anonymen Empfänger. Diese werden unter dem Titel Der Zauberer bei Ullstein und Kindler mit der Lizenz der amerikanischen Militärregierung verlegt. Thomas Mann erhält ein Exemplar in den USA und staunt über diese enthusiastischen Briefe Mendelssohns. Unterliegt diesen kaum 50 Seiten doch ein so unverbrauchter, staunender Blick, wie er später auf den Dr. Faustus nie mehr genommen werden konnte. Mendelssohn gesteht freimütig, daß er während der Kriegsjahre die letzten Bände des Joseph oder die Lotte nicht ertragen konnte. Sie waren ihm zu fern von den Grausamkeiten dieser Welt, schienen ihm offenbar eine unzulässige Flucht zu sein. Der Dr. Faustus ist ihm eine Offenbarung, voller Pathos stimmt er seine Elogen an, der Roman trifft ins gespaltene Herz der Nation. Thomas Mann wird in weiten Teilen der Bevölkerung als Vaterlandsverräter angesehen und nun dieses vielschichtige Buch über den Untergang eines vom Teufel verführten vor dem Hintergrund des Bombardements auf München. ‚Die Entstehung des Dr. Faustus‘ ist noch nicht geschrieben, die erzwungenen Anmerkungen Schönbergs zur Zwölftonmusik noch nicht dem Romantext nachgestellt. Es ist eben nicht so, wie Thomas Mann in einem Brief an Schönberg unterstellte, daß jedes Mohrenkind wisse, wer der Schöpfer dieser Musik ist. In den Trümmern des zwölfjährigen Reiches weiß man dies nicht, auch ein Bildungsbürger nicht wie Peter de Mendelssohn. Tausend Dinge wären anzumerken zu diesem Text. Auch er ist nur noch antiquarische zu bekommen und sollte neu verlegt werden: Jenseits aller professoralen Sekundärliteratur ist er als Zeugnis der Rezeptionsgeschichte in seiner Unmittelbarkeit einzigartig.

Soweit mein Exkurs zu meinen literarischen Entdeckungen. Von unserem Treffen mit Herrn Dr. Lange werde ich wohl erst Ende September berichten können.

Es grüßt herzlich

Ihr Peter Baumgärtner