Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, diesem Rundbrief ist das Protokoll unserer Jahresmitgliederversammlung angeheftet, das Sie,

liebe Interessierte an unserer Arbeit,

nicht zu lesen bekommen – aber das können Sie ja zukünftig ändern.

Bei unserer Jahresversammlung wurde ich gebeten, bei meinen zukünftigen Rundbriefen den redaktionellen Teil, in dem ich über Aktuelles und Organisatorisches unseres Ortsvereins berichte, vom feuilletonistischen Teil zu trennen, in dem ich über alte und neue Erscheinungen von, um und zu Thomas Mann berichte. Dies will ich auch sogleich beherzigen, wenngleich es dem Wesen einer literarischen Gesellschaft entspricht, daß sich diese Bereiche zuweilen überschneiden.

Die im Protokoll ausführlich geschilderten geplanten Vorträge für dieses Jahr, hatte ich in den vergangenen Rundbriefen bereits angekündigt. Die große Zuversicht auf unserer Versammlung war auch getragen von den sinkenden Corona-Zahlen – inzwischen sieht es wieder komisch aus. Wir werden sehen und kämpfen, um die Vorträge terminieren zu können.

Über die bedauerliche Abwesenheit des Herrn Professor Valerij Susmann bei unserer Jahresversammlung habe ich im Protokoll berichtet. Über die Wichtigkeit, mit Künstlern und Kulturschaffenden aus östlichen Ländern in Kontakt zu bleiben, sprachen wir noch im Nachgang. Die großen Hoffnungen zum Siegeszug der Demokratie als Staatsform, die wir vor 30 Jahren im Zuge der Perestroika hatten, sind spätestens seit zwei Wochen zerstoben. Die Texte von Thomas Mann zur Demokratie, zum Kampf gegen Autokraten, zum Krieg für die Freiheit sind aktueller denn je. Daher wollen wir Herrn Susmann sowie seine Freunde und Kollegen dazu anregen, in Nishni Nowgorod einen Thomas- Mann-Freundeskreis einzurichten. Sie würden Teil der Thomas-Mann-Gesellschaft, wobei ihre Mitgliedsbeiträge von ‚Paten‘ aus unserem Ortsverein übernommen würden. Diese dadurch gewonnenen Mitgliedsbeiträge sollten dann auf ein Sonderkonto fließen, aus dem wir junge Wissenschaftler aus dem Osten bei Publikationen, Vorträgen oder ähnlichen Dingen unterstützen. Über dieses Vorhaben würde ich gerne mit Ihnen bei unserem ersten Stammtisch beraten – neben vielen anderen Themen. Zu einem ersten Termin des Stammtischs stellt Herr Schlegel sein Wohnzimmer in Bonn Röttgen (An den Eichen 33) zur Verfügung und zwar am Montag, den 28. März um 18:00 Uhr. Da die – coronakonformen – Platzkapazitäten dort beschränkt sind, bitte ich alle daran Interessierten sich kurzfristig bei mir zu melden. Erste Meldungen werden bevorzugt berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit den östlichen Nachbarn unseres Landes darf ich auch auf unser neues Mitglied, auf die Germanistin Frau Ekaterina Horn hinweisen, die selbst aus Georgien stammt. Freundlicherweise stellte sie mir eine Liste von Publikationen zu Thomas Mann zusammen, die von ihren Landsleuten verfaßt wurden. Sie finden diese Liste im Anhang. Die Titel lesen sich sehr spannend – es gibt vieles zu entdecken. Ich frage schon auf diesem Wege bei Frau Horn an, ob sie uns bei einem Stammtisch von der Rezeption Thomas Manns in ihrer Heimat berichten könnte, mit der Perspektive, auch Vorträgen von dieser Seite ins Auge zu fassen.

Feuilleton

Den Text von unserem Mitglied Markus Pfeifer habe ich im Protokoll angekündigt. Während der Korrespondenz mit Herrn Pfeifer begann ich mich mit einem der wenigen Menschen zu befassen, die sowohl mit Thomas Mann als auch mit Bert Brecht befreundet waren. Hierzu besorgte ich mir das wohl einzige als Biographie anzusprechende Buch, das über Therese Giehse erschienen ist. Es wurde 1973 bei Bertelsmann von Monika Sperr herausgegeben und trägt den ebenso bayrischen wie unwahren Titel: „Ich hab nichts zum sagen“. Als Jüdin in München aufgewachsen, wurde sie früh mit Erika und Klaus Mann bekannt und wurde dann tragendes Mitglied der Züricher Pfeffermühle. In diesen ersten Jahren des Exils war sie sehr häufig bei der Familie Mann zu Gast, wo man sie als Schauspielerin bewunderte und als Person sehr schätzte. Dies blieb auch nach dem Kriege so, nachdem man sie, wie Erika sich ausdrückte, „an Brecht verloren“ hatte. Schon bei seinem ersten Europabesuch 1947 bewundert sie Thomas Mann als Madame Storch in Nestroys „Das Mädel aus der Vorstadt“ im Züricher Schauspielhaus und freut sich, daß die Theres‘ wieder bei der Familie am Tisch sitzt.

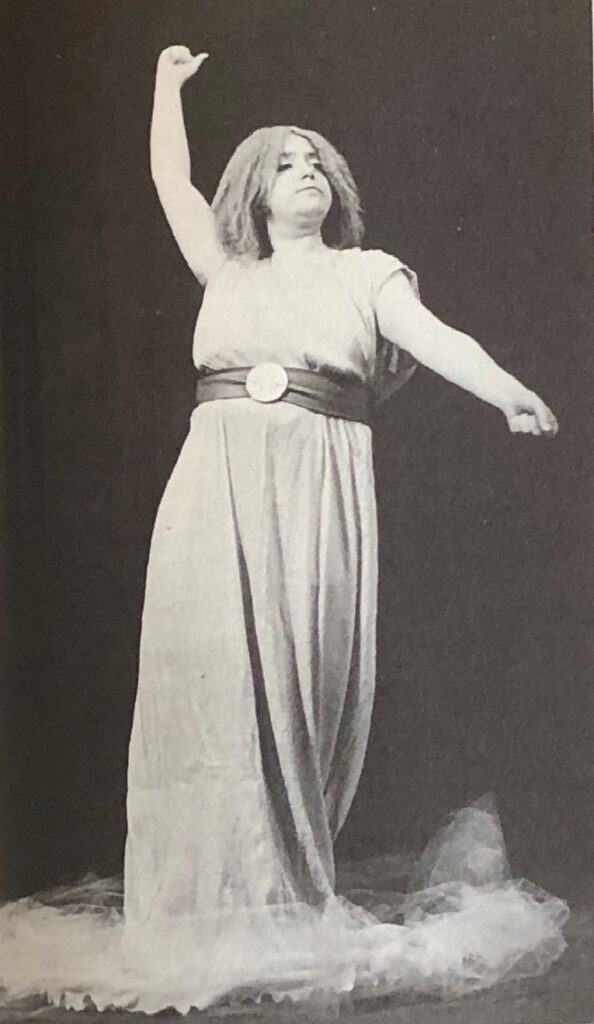

Aus gegebenem Anlaß zeige ich ihnen hier ein Bild von Therese Giehse bei einem Auftritt in der Pfeffer- mühle beim Vortrag des Liedes von der Dummheit, ihrer finsteren Glanznummer, wie Erika Mann sich erinnert:

„Im wallenden Ballkleid (rosa) und flachsiger Perücke (schulterlang) stand die Giehse auf rundem Postament (denkmalgleich) und kündete gereimt von sich und ihrer Allmacht: sie prahlte, schäkerte und drohte. Dann wieder erschrak sie jählings vor sich selbst, erstarrte zur Bildsäule und zum Prosa- Refrain: »Ja, um Gottes willen, bin ich dumm!«“

An so etwas hatte Thomas Mann größtes Vergnügen, Erika weiter:

„Es war der großartige Eugen Auerbach (im Jahre 1940 in Paris geschnappt und vergast), Freund und Klavierbegleiter von Karl Kraus, der die Giehse- Nummer komponierte und sich so den Märtyrertod verdiente, der freilich dem Juden ohnehin zustand.“

So weit die harten Worte der lebenstauglichen Erika, so weit auch mein Rundbrief. Fürchte, auch wir werden noch allerhand Härten ertragen müssen in dieser Zeit.

Seien Sie dennoch herzlich gegrüßt. Auf bald Ihr Peter Baumgärtner

Anlagen E. Horn: Liste Publikationen | M. Pfeifer: Betrachtungen

E. Horn: Liste Publikationen

Liste der Publikationen

- Nasaridze: Natia: Goethe und Wagner-Rezeption in Thomas Manns Essaystik. Kutaissi 2005 (Monographie)

- Nassaridze, Natia: Goethe-Rezeption in Thomas Manns Essay „Goethe und Tolstoi“. In: Beiträge der Fakultät der Europäischen Sprachen und Literatur. Kutaissi 2001, Bd. II, S. 74-80

- Nassaridze, Natia: Wagner-Rezeption in Thomas Manns Essay „Leiden und Größe Richard Wagners“. In: Beiträge der Fakultät der Europäischen Sprachen und Literatur. Kutaissi 2003, Bd. IV, S. 3-7

- Nasaridze: Natia: Zum Verständnis von „Artefakt“ in Thomas Manns Essay „Geist und Kunst.“ In: Beiträge der Fakultät der Europäischen Sprachen und Literatur. Kutaissi 2004, Bd. V, S. 25-28

- Nasaridze: Natia: Goethe und Wagner-Rezeption in Thomas Manns Essaystik. In: Beiträge der historischen und philologischen Reihe. Kutaissi 2004, Bd. IV, S. 145-152

- Nasaridze: Natia: Goethe-Bild in Thomas Manns Essays „Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters“ und „Goethes Laufbahn als Schriftsteller.“ In: Beiträge der geisteswissenschaftlichen Fakultät, Kutaissi 2005, Bd. VII (II), S. 201-206

- Nasaridze: Natia: Goethe-Bild in Thomas Manns Essays in den Jahren 1934- 1955. In: Beiträge der geisteswissenschaftlichen Fakultät, Kutaissi 2005, Bd. VII (II), S. 207-215

- Nasaridze: Natia: Beiträge der geisteswissenschaftlichen Fakultät, Kutaissi 2008, Bd. X, S. 146-150

- Nasaridze: Natia: Goethe-Bild in Thomas Manns Tagebüchern und Essays in den frühen Jahren. In: Beiträge der geisteswissenschaftlichen Fakultät, Kutaissi 2007, Bd. IX, S.

- Nasaridze: Natia: Das Wagner-Bild in Thomas Manns Essay „Phantasie über Goethe“. In: Goethe-Tage 2008. Hg. v. N. Kakauridze und D. Schäf. Kutaissi 2008, S. 23-27

- Nasaridze: Natia: Zu Thomas Manns Demokratiebrief („Betrachtungen eines Unpolitischen“, „Von deutscher Republik“, „Deutschland und Demokratie“). In: Goethe-Tage 2011. Hg. v. N. Kakauridze und R. Ziller. Kutaissi 2011, S. 48-55

- Tcholadze, Natia: Modulationen der abstrakten Themen-Motive im Zauberberg von Thomas Mann. In: “). In: Goethe-Tage 2021. Hg. v. N. Kakauridze und M. Bornmann. Kutaissi 2021, S. 134-151

- Tcholadze, Natia: Die sinfonische Architektonik von Thomas Manns Der Zauberberg. In: Goethe-Tage 2021. Hg. v. N. Kakauridze und M. Bornmann. Kutaissi 2021, S. 152-161

- Anna Khukhua: Die Funktion des „inneren Monologs“ in Thomas Manns Roman „Lotte in Weimar“. In: Goethe 250. Wissenschaftliche Konferenz des Rustaveli-Instituts für georgische Literatur. Merani-Verlag. Tbilissi 2001, S. 78- 83

- Anna Khukhua: Goethe und Deutschland in Thomas Manns Roman „Lotte in Weimar“. In: Beiträge der Fakultät der Europäischen Sprachen und Literatur. Kutaissi 2004, Bd. V, S.337-343

- Anna Khukhua: Die Authentizität eines Goethe-Zitats in Thomas Manns Roman „Lotte in Weimar“. In: Beiträge der Fakultät der Europäischen Sprachen und Literatur. Kutaissi 2004, Bd. V, S.333-341

- Anna Khukhua: Historischer, biographischer und literarischer Kontext in Thomas Manns Essay „Goethe und Tolstoi“. In: In: Goethe-Tage 2008. Hg. v. N. Kakauridze und D. Schäf. Kutaissi 2008, S. 18-23

M. Pfeifer: Betrachtungen

Der Prolet und der „Stehkragen“ –

Vergleichende Betrachtungen zu Bertolt Brecht und Thomas MannSehr verehrte Mitglieder des Ortsvereins BonnKöln der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft!

Am 21.10. vergangenen Jahres hielt Herr Prof. Dr. Norbert Oellers einen schon lange zuvor geplanten Vortrag mit dem Titel „Bert Brecht und Thomas Mann“, der Corona-bedingt dann mehrmals verschoben -werden musste. Eine zentrale Tendenz dieses Vortrags von Professor Oellers, wie im Rundbrief Nr. 34 des Ortsvereins hervorgehoben wurde, war es dann, ein „Nicht-Verhältnis“ zwischen beiden zu konstatieren, eine Behauptung, der hier deutlich widersprochen werden soll.

Herr Prof. Oellers beschränkte sich im Wesentlichen darauf, jeweils zwei Werke der beiden Autoren aus etwa der gleichen Entstehungszeit einander gegenüberzustellen, einmal aus der Zeit um 1930 „Mario und der Zauberer“ und „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“, aus der Zeit gegen Kriegsende dann

„Doktor Faustus“ und „Das Leben des Galileo Galilei“ – wobei ggf. zu ergänzen wäre, dass Brecht seinen

„Galilei“ schon zu Kriegsbeginn im dänischen Exil begann, 1943 uraufführen ließ, ihn unter dem Eindruck der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki aber noch einmal aus der Schublade holte und ergänzte.

Es hatte dabei deutlich den Anschein, dass Herr Professor Oellers die jeweils behandelten Werke ganz für sich sprechen lassen wollte, wie dies auch heutzutage hier und da in der Literaturwissenschaft betrieben und zum Prinzip erhoben wird. Aber daraus dann die These abzuleiten, Thomas Mann und Bertolt Brecht hätten untereinander grundsätzlich keinerlei Verhältnis zueinander gehabt, noch dazu kein persönliches, soll im Folgenden deutlich widersprochen werden. Denn auch ein distanziertes, kritisches Verhältnis zueinander wäre ja eines, das näher zu beschreiben wäre.

Gerne bekunde ich in diesem Zusammenhang, dass ich als Geschichtslehrer und Nicht-Germanist mindestens ebenso sehr, wenn nicht noch stärker am Auftreten und Wirken von Schriftstellern in der Öffentlichkeit interessiert bin als an deren Werken, und demgemäß möchte ich hier also nun einige Ausführungen folgen lassen, die ganz überwiegend biografischen Darstellungen entstammen, auch was Originalzitate betrifft.1 Es sei hier auch ausdrücklich betont, dass dieser Text kein umfassend wissenschaftlicher zu sein trachtet, mir fehlt der Überblick eines echten Kenners des gesamten Schaffens der beiden und ein Überblick über einschlägige Sekundärliteratur; gleichwohl deute ich an, was bei einem solchen Vortrag für meine Begriffe zumindest hier und da wünschenswerterweise mit zu berücksichtigen gewesen wäre, und ich wurde in dem Eindruck bestärkt, dass einige andere ähnlich gedacht haben. Ausdrücklich also dazu ermuntert, diesen Text zu schreiben, hoffe ich, dass der geneigte Leser ihn zumindest bis zu einem gewissen Grad informativ und vielleicht hier und da auch unterhaltsam finden wird.

Mann und Brecht – von denen im Übrigen gesagt wird, sie seien die bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts2 – standen über weite Teile ihrer schriftstellerischen Karriere zeit- gleich im Rampenlicht der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Allein aufgrund dieser Tatsache ist anzunehmen, dass die beiden sich zumindest von Ferne stets wahrnahmen und ggf. als Konkurrenten oder als Vertreter gleicher oder unterschiedlicher literaturästhetischer oder weltanschaulicher Positionen kritisch beäugten. Zudem darf man beiden allein deswegen zunächst ziemlich konträre Weltauffassungen unterstellen, wenn man einerseits die großbürgerliche Herkunft Thomas Manns in Betracht zieht, andererseits das dezidiert linke Image des Bertolt Brecht, der sich selbst gelegentlich wörtlich einen

„Proletarier“3 nannte. Doch trennten die beiden Schriftsteller, die beide nicht zuletzt auch als Meinungsführer in der deutschen und später auch in der internationalen Öffentlichkeit auftraten, denn wirklich etwa in politischer Hinsicht zeitlebens Welten? Ob die beiden tatsächlich keinerlei Wert auf eine gegenseitige persönliche Bekanntschaft legten, ob die beiden sich grundsätzlich geflissentlich aus dem Wege gingen, auch diesen Fragen soll im Folgenden zumindest etwas intensiver nachgegangen werden als in Prof. Oellers‘ Vortrag.

1 Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Thomas Mann-Biografie von Klaus Harpprecht und die beiden Brecht-Monografi- en von Marianne Kesting (1959) und von Reinhold Jaretzky (2006).

2 Zu einem solchen Ergebnis kam jedenfalls eine Umfrage des Allensbach-Instituts Ende der 1980er Jahre. Vgl. Harpprecht, S.17.

Thomas Mann, das muss eingangs zunächst hervorgehoben werden, erschien viel früher auf der literarischen Weltbühne als Brecht. Neben seinen klassischen Novellen und insbesondere den „Buddenbrooks“ machte Thomas Mann dabei nicht zuletzt mit großprotzig wilhelminischen und zudem demokratiefeindlichen und antiwestlichen Ausfällen auf sich aufmerksam, insbesondere in den während des Ersten Weltkriegs erschienenen „Betrachtungen eines Unpolitischen“. Doch ging Mann nach Kriegsende bekanntlich mit der Zeit und machte eine markante weltanschauliche Kehrtwende. 1922 legte er mit einer anlässlich des 60. Geburtstags von Gerhart Hauptmann gehaltenen Rede „Von deutscher Republik“ öffentlich ein gründliches Bekenntnis zur neuen republikanischen Verfassung Deutschlands ab, ein literarisch-politisches Ereignis, dessen 100. Jahrestag ja in diesem Jahr begangen werden kann.

Bertolt Brecht – wirklich ein Marxist?

In dieser Zeit – also der Anfangsphase der Weimarer Republik – hatte Bertolt Brecht seinerseits auch bereits die Bühne des deutschen Kulturlebens betreten. Thomas Mann äußerte sich über diesen neuen Stern am literarischen Firmament zunächst verhalten respektvoll, indem er Brecht immerhin bescheinigte, er sei ein „starkes, aber einigermaßen nachlässiges Talent“, erst viel später sollte er dessen Kunst als „intellektualistisch“ und „bolschewistisch“ verschmähen4.

Dabei ist Bertolt Brecht, das sei hier hervorgehoben, alles andere als ein Proletarierkind aus dem Arbeitermilieu – wie so mancher Zeitgenosse es sich vielleicht denken mag. Ganz im Gegenteil! Bertolt Brechts Vater selbst stammte zwar aus einfachen Verhältnissen und konnte nur einen Volksschulabschluss vorweisen, aber er entpuppte sich als Aufsteiger par excellence: Es sollte ihm eine beeindruckende Karriere gelingen, während der er bis zum Direktor einer Druckerei aufstieg, und in seines Vaters Sechs-Zimmer-Dienstwohnung konnte Brecht eine ziemlich privilegierte Jugend verbringen. Die Originalfassung des Brechtschen Dramenerstlings „Baal“, in seiner Zeit durchaus allgemein als anstößig angesehen, wurde auf väterliches Geheiß von einer Sekretärin der Augsburger Druckerei Haindl ins Reine getippt.5 Es mag ergänzt werden, dass Brecht auch der deutschen Novemberrevolution 1918 kritisch gegenüberstand. Den daran beteiligten roten Revolutionären warf er vor, „mit blutbefleckten, leeren Händen“ dazustehen.6

Seinen eigenen Namen begehrte Brecht quasi kapitalismuskonform wie ein Firmenlogo zu vermarkten, und nach dem ersten literarischen Ruhm und der Publikation eines Gedichts namens „Singende Steyrwagen“ gelang es ihm doch tatsächlich, von jenem Autohersteller zu PR-Zwecken einen fabrikneuen Wagen gestellt zu bekommen. Geboren als Berthold Brecht, wandelte er seinen Vornamen in Bertolt um, um ihn in formale Übereinstimmung mit dem Vornamen Arnolt Bronnens zu bringen, seinem in jener Zeit engsten Freund und Famulus,7 einen Schritt, den Brecht vielleicht später angesichts der zweifelhaften Karriere des Herrn Bronnen bereut haben mag. Die einfache Nickelbrille, ein weiteres seiner Markenzeichen, ließ Brecht aus Titan anfertigen, seine für ihn typischen schlichten, mausgrauen Arbeiterhosen waren aus Seide gefertigt.8

4 S. Jaretzky, S.44. 5 S. Jaretzky, S.11f. 6 S. Jaretzky, S.20. 7 S. Jaretzky, S.32. 8 S. Jaretzky, S.7.

Insgesamt mag sich da also der Eindruck einstellen, dass Brecht jemand war, der aus der literarischen Darstellung von kapitalistischer Ausbeutung selbst Profit schlagen und nicht unbedingt an deren Beseitigung mitarbeiten wollte. Das wäre aber sicher auch ein unfaires Urteil. Zwar trat er in seinem Leben niemals der Kommunistischen Partei bei, aber wenn so viele Texte Brechts eben doch eindeutig marxistischen Geist verströmen, so liegt das nicht zuletzt daran, dass er sich spätestens etwa seit 1926 intensiv mit der marxistischen Lehre auseinandersetzte und zu diesem Zweck auch eine entsprechende Bibliothek einrichtete. Ein Besuch im stalinistischen Russland 1935 ließ ihn tief beeindruckt in die Heimat zurückkehren. 1941, auf der Durchreise durch die UdSSR, charakterisierte er die Elite der Sowjetunion indessen als „verbrecherische Clique, die eine Diktatur ‚über‘ das Proletariat “ errichtet habe.9

Rezeption in der Sowjetunion – anders als man denken mag

Eine Ironie der Literaturgeschichte besteht nun darin, dass die 1934 von sowjetischer Seite verordnete sogenannte Realismus-Doktrin die Romane Thomas Manns in ihren verbindlichen Kanon ausdrücklich mit aufnahm, wohingegen Bertolt Brecht darin gänzlich unerwähnt blieb, was den schmählich Vernachlässigten durchaus sehr gekränkt hat. Ohne öffentlich in dieser Sache aufzutreten, entwickelte Brecht im Privaten eine Gegenposition zu dieser sowjetischen Doktrin.10 Als Mastermind hinter dieser marxistischen Literaturtheorie kann übrigens der ungarische Literaturwissenschaftler Georg Lukacs verortet werden,11 von dessen Physiognomie kolportiert wird, sie sei Vorbild für den Leo Naphta im „Zauberberg“. War hier also der „Zauberberg“ der entscheidende Grund – bzw. war gar mehr oder weniger bewusst auch persönlicher Dank im Spiel?12

Von der unterschiedlichen Art, Texte unterschiedlicher Art zu produzieren

Wenn man sich nun einmal vergleichend einen allgemeinen Eindruck von der Art der jeweiligen schriftstellerischen Produktion der beiden verschafft, kann einerseits festgestellt werden, dass Thomas Manns Hauptwerke ganz überwiegend dem Genre des Romans und der Erzählung angehören, während Brechts Schwerpunkte bekanntermaßen auf dem Drama und der Lyrik liegen, so dass beide sich eigentlich gar nicht als direkte Konkurrenten auffassen mussten.

Auch die Art des jeweiligen Schaffensprozesses unterscheidet sich deutlich: Thomas Mann zog sich stets in sein außerordentlich luxuriös ausgestattetes Arbeitszimmer zurück, um an seinen Texten zu arbeiten, bis er ihnen schließlich den idealen finalen Schliff zu geben vermochte – seinen Familienangehörigen und Bediensteten war eine Störung dieses Arbeitsprozesses strengstens verboten. Demgegenüber war der Schreibprozess Brechts sehr regelmäßig ein kollaborativer, ja er entwickelte viele seiner Texte im Freundeskreis auch mithilfe von spontanen Ideen seiner Freunde und Gäste – und so manches seiner Werke steht bekanntlich sogar im Ruf, von der einen oder anderen Lebensgefährtin zu nicht unbedeutenden Anteilen fertiggestellt worden zu sein. Als ein besonders extremes Beispiel mag das Stück

„Happy End“ dienen: Eine Art Nachfolgewerk im Stil der weltweit erfolgreichen „Dreigroschenoper“, schrieb Brechts Lebensgefährtin Elisabeth Hauptmann dies quasi in dessen Auftrag, Brecht steuerte lediglich einige Songtexte dazu bei, die allerdings immerhin ihrerseits einen legendären Ruf genießen, etwa das vom Surabaya-Johnny. Gleichviel, das gesamte Werk wird bis heute insgesamt als das seinige betrachtet.13

Wie Brecht trug übrigens auch Thomas Mann – das sei kurz ergänzt – von seinen im Entstehen begriffenen Texten bereits vor der Veröffentlichung weitgehend fertige Passagen im privaten Kreis vor, allerdings war der kreative Prozess dann in der Regel schon weitgehend abgeschlossen, und Thomas Manns Publikum bestand dabei – ganz im Gegensatz zu dem Brechts – nur aus seinem engsten Familienkreis, dessen spontane Reaktionen Thomas Mann – ein talentierter Vorleser – dabei gerne austestete.

9 S. Jaretzky, S.66, S.83f., 102.

12 S. A. Grenville: “Linke Leute von rechts“; in: Hans Rudolf Vaget (Hg.): „Thomas Mann’s Magic Mountain“ , London 2008, S.145.

Persönliche Bekanntschaft, Erfolg und Misserfolg im Exil

Was persönliche Kontakte zwischen Bertolt Brecht und Thomas Mann betrifft, so vermerkt Klaus Harpprecht, Verfasser einer der ausführlichsten Biografien über Thomas Mann, keinerlei Anekdote von einer etwaigen persönlichen Begegnung beider während der Zeit der Weimarer Republik – etwa in München, obwohl beide doch dort ja zeitgleich eine gewisse Zeitlang lebten bzw. arbeiteten. Zweifellos ergaben sich dort aber bedeutende persönliche Bekanntschaften im persönlichen Umfeld beider, das prominenteste Beispiel wohl die persönliche Freundschaft zwischen Therese Giehse und Erika Mann. Die Giehse wirkte seit Ende der Zwanziger Jahre unter Brechts Regie in der Dreigroschenoper mit und war ihm ihr Leben lang verbunden, und andererseits betrieben die Giehse, Erika und Klaus Mann einige Jahre lang das Münchener Kabarett der Pfeffermühle, mit dem man aber schon kurz nach dessen Gründung 1933 gemeinsam ins Schweizer Exil umziehen musste. Auch Erika Mann und Therese Giehse blieben sich ihr Leben lang eng verbunden. Nachgewiesenermaßen kam es aber auch zwischen Thomas Mann und Bertolt Brecht selbst zu privaten Kontakten bis hin zur persönlichen Bekanntschaft, die sich im amerikanischen Exil ergaben. Förderlich dafür war, dass beide in unmittelbarer Nachbarschaft in Los Angeles lebten.

Beide hatten sich zuvor dezidiert gegen Hitler positioniert, Brecht floh am 28.2.1933, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, ins Ausland, zunächst nach Dänemark, und er gelangte nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges über die UdSSR 1942 nach Amerika. Thomas Mann warb seinerseits gegen Ende der Weimarer Republik noch lautstark für die Demokratie, etwa 1930 in seiner vielbeachteten Rede

„Appell an die Vernunft“. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten überraschte ihn dann während einer Vortragsreise durch die Schweiz, wo er sich dann einige Jahre in Küsnacht bei Zürich niederließ, bis die Manns 1938 endgültig in die USA auswanderten.

Während Thomas Mann sich dabei schließlich im vornehmen Stadtteil Pacific Palisades niederließ, wo er sich scheinbar relativ unbefangen seiner Schriftstellerexistenz widmen konnte, suchte Bertolt Brecht stets die Nähe der Filmstudios von Hollywood, um dort etwa Aufträge für Drehbücher zu erhaschen. Ihm sollte dabei nur bescränkter Erfolg beschieden sein. „Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen, gehe ich auf den Markt, wo Lügen gekauft werden. Hoffnungsvoll reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer.“ Immerhin gelang Brecht ein Publikumserfolg mit der Drehbuchvorlage zum Film „Hangmen also die“, der auf die Ermordung von Reinhard Heydrich in Prag anspielt, Stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren und Leiter der Wannsee-Konferenz. Weiterer finanzieller Erfolg war Brecht durch die gelegentliche Mitarbeit mit Lion Feuchtwanger beschieden. Brecht durfte sich so schließlich auch Besitzer eines kleinen Hauses nennen und konnte sich einige Reisen nach New York leisten.14 Marianne Kesting berichtet in ihrer bereits gegen Ende der 50er Jahre erschienenen Biografie nun von einem Lese-Club, zu dessen regelmäßigen Teilnehmern neben Thomas und Heinrich Mann und etwa Franz Werfel auch Bertolt Brecht gehört habe.15 Unter diesen deutschen Exilanten in Kalifornien soll aber nicht immer unbedingt eine Atmosphäre einträchtiger Harmonie und Solidarität geherrscht haben. Der Brecht-Biograf Reinhard Jaretzky spricht jedenfalls von erheblichen Spannungen und einem

„Markt bösartiger Anfeindungen“, auf dem die Kreativen sich gegeneinander zu behaupten und ihr jeweils eigenes Profil zu schärfen suchten: Nicht zuletzt nahm auch Brecht aktiv seinen Anteil daran. So war er sich nicht zu fein, gegen die dem Marxismus durchaus nahestehende, aber äußerst wohlbetuchte Mannschaft des Frankfurter „Instituts für Sozialforschung“ zu sticheln. Und auch über Thomas Mann mokiert sich Brecht, der seinen eigenen Bruder Heinrich hungern lasse, während der jüngere Bruder Thomas sich einen aus mehreren Wagen bestehenden Fuhrpark leiste.16

15 S. Kesting, S.109.

Dass Thomas Mann im Exil in der Tat in finanzieller Hinsicht deutlich besser dastand als sein Bruder Heinrich und auch als Brecht, lag zum einen sicher am Ruhm, der sich aus seinem Nobelpreis ergab, und der eher bürgerlichen Ausrichtung seiner Schriften. Und dass der von Brecht bemitleidete Heinrich Mann quasi am finanziellen Tropf seines jüngeren Bruders hing, lag zum Beispiel daran, dass Heinrich Mann, dessen Bücher sich insbesondere in der Sowjetunion durchaus gut verkauften, von dort nicht angemessen entlohnt wurde, denn die zuständigen Stellen in der UdSSR zeigten sich sehr zögerlich, Devisen zu überweisen, auch nachdem Thomas Mann bei sowjetischen Stellen für seinen Bruder vorstellig wurde. 17

Thomas Mann hingegen bezog sogar zumindest zu Beginn der NS-Zeit weiterhin Tantiemen aus Deutschland, wenn auch in eher bescheidenem Umfang, vor allem aber gelang es ihm, in den USA schnell zu einer von der Öffentlichkeit stark wahrgenommenen Figur aufzusteigen und sich selbst quasi in der Nachfolge Goethes als eigentlicher Repräsentant deutscher Kultur zu inszenieren, frei nach dem bekanntermaßen effektvoll vermarkteten Motto „Wo ich bin, ist Deutschland!“18 Doch gelang ihm der Aufbau eines solchen öffentlichen Images freilich nicht ganz von allein. Protegiert und bei weitem nicht nur in finanzieller Hinsicht massiv unterstützt wurde Mann in den USA von einer gewissen Agnes Meyer, einer begeisterten Leserin der „Buddenbrooks“, die selbst Tochter von Einwandern aus Deutschland war, aber zudem und vor allem auch Gattin des Besitzers der Washington Post, einer der renommiertesten Tageszeitungen der USA. Agnes Meyer war maßgeblich daran beteiligt, Thomas Mann lukrative Angebote für öffentliche Gastvorträge etwa an namhaften Universitäten zuzuschanzen. Nicht zuletzt durch die auf diese Weise gewonnenen Kontakte wurde Mann auch zweimal ins Weiße Haus geladen, er begegnete dabei jeweils Präsident Roosevelt persönlich. Außerdem vermittelte man ihm einen lukrativen Posten an der Library of Congress in Washington, wo er dann in der Öffentlichkeit vielbeachtete jährliche Vorträge zu halten hatte. Dieser Aufgabe widmete er sich bis 1952. 19 In diesem Rahmen konnte er zum Beispiel sein eigenes, im Exil entstandenes Werk „Joseph und seine Brüder“ der Öffentlichkeit vorstellen (1942), unmittelbar nach der deutschen Kapitulation hielt er seinen wegweisenden Vortrag „Deutschland und die Deutschen“ und 1949 sprach er zum Thema „Goethe und die Demokratie“.20 – Ja, Mann galt schließlich in den USA als so objektive Autorität in Sachen Deutschtum, dass Auszüge aus der ebenfalls im Exil entstandenen „Lotte in Weimar“, insbesondere Goethe in den Mund gelegte, abfällige Äußerungen über die Mentalität der Deutschen, irrtümlicherweise als Goethes Originalzitate aufgefasst, als Beweismaterial bei den Nürnberger Prozessen eingesetzt wurden.21

Im Angesicht der nahenden Kapitulation Deutschlands und angesichts der Gewissheit über die bestialischen Gewaltakte der Deutschen in Kriegsgebieten und Konzentrationslagern hatte Mann indessen an – dere Landsleute aufwühlende, vor den Kopf stoßende Phantasmagorien über notwendige Strafgerichte an den Deutschen formuliert. Brecht notierte dazu: „Als Thomas Mann vorigen Sonntag, die Hände im Schoß, zurückgelehnt sagte: ‚Ja, eine halbe Million muss getötet werden in Deutschland‘, klang das ganz und gar bestialisch. Der Stehkragen sprach.“22 Harpprecht macht in Thomas Manns Tagebüchern und seinem öffentlichen Gebaren dieser Zeit immer wieder widersprüchliche Tendenzen und makabre Gewaltphantasien aus.

18 S. https://www.deutschlandfunk.de/wo-ich-bin-ist-deutschland-100.html

19 S. Harpprecht, S.2239f. (Namensverzeichnis)

20 S. https://blogs.loc.gov/international-collections/2020/12/thomas-mann-and-the-library-of-congress/

21 S. Harpprecht, S.1577.

Herr Baumgärtner wies in seinem Rundbrief Nr. 34 seinerseits ja bereits auf unsensible Äußerungen Thomas Manns über die innerdeutsche Opposition gegen Hitler hin, etwa was den Münsteraner Bischof und Kardinal Clemens August von Galen betrifft. – In einem sicherlich gleicher – maßen fragwürdigen rhetorischen Ausfall seinerseits beklagte Bertolt Brecht nun, dass das deutsche Volk „nicht nur die Untaten des Hitler-Regimes, sondern auch die Romane des Herrn Mann geduldet“ habe,23 Manns Roman „Joseph und seine Brüder“ bezeichnet Brecht als eine „enzyklopädie des bildungsspießers“.24

Derlei überspannt zynische Rhetorik darf sicher als unfair eingestuft werden, bemühte sich doch Thomas Mann beispielsweise Ende der dreißiger Jahre mit anderen darum, Bertolt Brechts ehemalige Geliebte, die Schauspielerin Carola Neher, aus einem sowjetischen Gulag zu befreien, wenn auch letztlich erfolglos. Andere Versuche Thomas Manns, sich schriftlich oder mit Geldbeträgen um Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland zu bemühen, waren indessen Legion. Katia Mann half engagiert dabei mit.

Überhaupt ist die ideologische Distanz zwischen Mann und Brecht zumindest in dieser Zeit als deutlich geringer anzusehen als viele mutmaßen mögen. Denn trotz seines auch in den USA großbürgerlichen Lebensstils und Auftretens ist Thomas Mann eben doch auch unbedingt wirklich als ein ernsthafter Verehrer des ziemlich fortschrittlich eingestellten US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt anzusehen, insbesondere lobte er dessen wegweisende Sozialgesetzgebung im Rahmen dessen Regierungsprogramms des New Deal. Im Jahre 1943 warb Thomas Mann in seiner ebenfalls in der Library of Congress gehaltenen Rede „The War and the Future“ zudem sogar explizit für einen Ausgleich zwischen den Ideologien und des Westens und der Sowjetunion.25

Da mag man sich dann eigentlich wundern, warum sich Thomas Mann kurz zuvor im Sommer 1943 denn geweigert hatte, eine Erklärung über eine nach dem Kriege zu erhoffende Demokratisierung Deutschlands zu unterzeichnen, die vom Moskauer Nationalkonvent „Freies Deutschland“ entworfen worden war, worauf Herr Baumgärtner in seinem Rundbrief auch hinwies. Diese Weigerung stieß insbesondere Brecht vor den Kopf, zumal er sich darüber im Klaren war, dass Thomas Mann sich bei anderer Gelegenheit durchaus auch von den Sowjets gerne hofieren ließ, so dass die von Thomas Mann kolportierte Meinung, man dürfe die westlichen Alliierten mit so einer Moskauer Erklärung nicht vor den Kopf stoßen, Brecht als wenig glaubwürdig erscheinen musste.26 Hier muss wohl Thomas Manns persönliche Eitelkeit als Großschriftsteller eine zentrale Rolle gespielt haben, eine Art Singularitäts- bzw. Alleinvertretungsanspruch, was deutsche Belange anbetrifft, so dass er sich einfach nicht einreihen wollte in eine Gruppe von seiner Einschätzung nach weniger namhaften Kollegen seiner Zunft.

Hadern mit Amerika

Nach des Präsidenten Tod im April 1945 jedenfalls, insbesondere seit Beginn der systematischen Kommunistenhatz unter Führung des republikanischen Senators Joseph McCarthy, kühlt Thomas Manns Begeisterung für die USA in sehr ähnlicher Weise ab wie die Bertolt Brechts. Im Familienkreis, in dem Erika Mann in dieser Zeit praktisch die Funktion der Privatsekretärin ihres Vaters eingenommen hat, wird beraten, ob man allzu aggressive Spitzen aus den Manuskripten zu öffentlichen Verlautbarungen streicht oder eine Veröffentlichung sogar ganz unterlässt, um diensteifrig Wogen zu glätten bzw. um etwaige Aufregungen zum eigenen Schaden zu vermeiden.27

25 S. https://blogs.loc.gov/international-collections/2020/12/thomas-mann-and-the-library-of-congress/

26 S. Harpprecht, S. 1359.

27 S. z.B. Harpprecht, S.1774-78.

Bertolt Brecht bekommt den sich im Zeichen des bald angebrochenen Kalten Krieges schnell breitmachenden extrem antikommunistischen Zeitgeist eher und deutlich stärker zu spüren als Mann selbst: Brecht musste sich nämlich bereits 1947 einem gefürchteten öffentlichen Hearing des Ausschusses für unamerikanische Umtriebe stellen – wobei er sich übrigens recht schlagfertig und rhetorisch geschickt aus der Affäre ziehen konnte. Doch wenn ihm selbst so etwas zwar auch erspart bleibt, so musste sich Thomas Mann doch letztlich ganz ähnlich angegriffen fühlen, als er 1951 im US-Repräsentantenhaus öffentlich als „einer der weltweit bedeutendsten Verteidiger von Stalin und Genossen“ denunziert wur- de, indem man z.B. auf seine Äußerungen von 1943 in seiner Rede „The War and the Future“ verwies.28

So kehren Bertolt Brecht und Thomas Mann letztlich gleichermaßen desillusioniert aus den USA nach Europa zurück, Bertolt Brecht früher als Mann, der schon Ende der 40er Jahre ausreist. Nicht zuletzt aufgrund mangelnder Alternativen lässt er sich in Ost-Berlin nieder, übrigens als österreichischer Staatsbürger, einen Status, den er aufgrund Helene Weigels Wiener Herkunft ergattern konnte und mit dem er anscheinend ein Gefühl zusätzlicher persönlicher Sicherheit verband. Er schließt seinen Frieden mit der DDR-Führung und wird 1954 schließlich Chef des Berliner Ensembles, wo man ihm vergleichsweise viele Freiheiten lässt. Mit diesem Team heimste er auch in den letzten zwei Jahren seines Lebens noch internationale Erfolge ein, etwa mit einer Inszenierung der „Mutter Courage“, für die man ihm beim Festival de Paris den ersten Preis verlieh. 1955 nahm er noch – wohl oder übel – den von Stalin gestifteten Internationalen Friedenspreis an, nachdem sich Thomas Mann dann doch geziert hatte, eine solche Auszeichnung anzunehmen. Loyal gegenüber der DDR-Führung verhält sich Brecht auch nach dem 17. Juni 1953. Er hatte sein Berliner Ensemble zwar auf solidarische Gesten mit den Aufständischen eingestimmt, die aber weitgehend ungehört verhallten. Seine Hoffnung auf ein ideologisches Um – denken der Staatsführung sollte sich zu seinen Lebzeiten nicht mehr erfüllen.29

Thomas Mann seinerseits war endgültig erst 1952 wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Doch zuvor hatte er bereits 1949 eine öffentliches Aufsehen erregende Reise in sein ursprüngliches Heimatland unternommen, die vor allem im Zeichen des 200. Goethe-Geburtstags stand. Bei vielen Westdeutschen setzte er sich indessen nun damit in die Nesseln, dass er nicht nur in Frankfurt, sondern eben auch im ostdeutschen Weimar an den Goethe-Feierlichkeiten teilnahm und damit auch hier implizit für eine Wiederannäherung der beiden Machtblöcke vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Kalten Krieges warb. Doch sollten auch Thomas Manns diesbezügliche Wünsche zu Lebzeiten nicht in Erfüllung gehen. Ziemlich genau ein Jahr vor Brecht schied er 1955 in Kilchberg bei Zürich aus dem Leben.

So musste beider Leben in tiefer Enttäuschung und Desillusionierung enden, was die Entwicklung der weltpolitischen Lage betrifft. Brechts Zwangslage, sich einerseits mit seiner Staatsführung, die ihm immerhin einiges an Privilegien eingeräumt hatte, arrangieren zu müssen, andererseits damit aber seine intellektuelle und moralische Unabhängigkeit insbesondere nach 1953 zu kompromittieren, muss gegen Ende seines Lebens stark an ihm genagt haben. Thomas Mann mit seinem so manches Mal anmaßend penetranten Autoritätsdünkel muss seinerseits darunter gelitten haben, dass, wenn auch seine Anhängerschaft in beiden Teilen Deutschlands weiterhin bedeutend gewesen sein mag – wie bei seinem Deutschland-Besuch 1949 überdeutlich wurde, seine moralische Autorität in politischen Fragen in einem Deutschland der Kalten Krieger eben doch ein politischer Mainstream in Frage stellte – wobei nicht wenige noch nicht einmal bereit waren, ihm sein Renegatentum in der NS-Zeit zu vergeben.

In weltanschaulicher Hinsicht eigentlich gar nicht so weit auseinander, hätte aber sicherlich auch ein stärkeres Aufeinanderzugehen oder gar gemeinsames Auftreten beider in der Öffentlichkeit wenig bewirkt – angesichts des weltpolitischen Szenarios, in dem diese beiden Deutschen keine durchschlagende Rolle mehr zu spielen hatten.

Marcus Pfeifer

28 S. https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1085322; Vgl.. auch https://blogs.loc.gov/international-collections/2020/12/tho- mas-mann-and-the-library-of-congress/