Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

da ich die ersten beiden Wochen im Mai verreist sind, möchte ich sie noch einmal auf den Stand der Dinge bringen.

Die Kommunikation mit Interessierten aus Russland läuft mit der gebotenen Vorsicht und daher zögerlich an. Mitglieder unseres Ortsvereins erhielten den Brief eines jungen Wissenschaftlers, der in Bonn studiert hatte. Er ist diesem Rundbrief ohne Namensnennung angehängt. Herr Susmann bedankte sich für den letzten Rundbrief. Wir grüßen auf diesem Wege zurück.

Zu unseren Veranstaltungen:

Von der Verantwortlichen für Veranstaltungen im Museum Koenig erhielt ich einen herzlichen Brief, indem sie ihr großes Interesse an der Matinee-Veranstaltung mit Tobias Schwartz zum Ausdruck brachte, aber leider war vor der Sommerpause kein Termin mehr zu finden.

Auch der Termin mit Prof. Thomas Wortmann aus Mannheim wird in den Spätsommer verschoben. Die vielen Feiertage in Mai und Juni und die frühen Sommerferien machten dies empfehlenswert.

Wie schon angekündigt, wird Herr Dr. Tim Lörke aus Berlin am 20. Juni zu uns über Thomas Manns Umgang mit den Medien sprechen. Den Titel seines Vortrags lautet nicht mehr: „Hitze und Kälte, Melancholie und Betulichkeit – Thomas Manns produktive Rezeptionssteuerung“ sondern: „Ein unvergleichliches Hündchen“ Thomas Mann und die Anforderungen des Publikums“ Es ist immer wieder hinreißend zu erleben, wie Herr Lörke höchste Wissenschaftlichkeit mit seinem feinen Humor zusammenbringt. Den ‚Abstract‘ zu diesem Vortrag füge ich nun in den Text des Rundbriefs mit ein, sie finden ihn aber auch in dem beigefügten ‚Flyer‘ zu diesem Abend, in dem Sie auch einen Überblick über den wissenschaftlichen Werdegang von Herr Dr. Lörke finden können.

Nutzen Sie diese Datei, um sie in ihrem Bekanntenkreis zu verteilen:

„Ein unvergleichliches Hündchen“

Thomas Mann und die Anforderungen des Publikums.

Abstract:

Schon zu Beginn seiner schriftstellerischen Laufbahn hatte Thomas Mann ein ausgeprägtes Gespür dafür, wie er sich als Dichter zu inszenieren hatte, um erfolgreich zu sein und beim Publikum den besten Eindruck zu erzielen. Zeitlebens hielt er verschiedene Formen der Publikumssteuerung bei: Durch die Art, wie er sein öffentliches Bild ausgeklügelt entwarf. Der Vortrag zeigt, wie Thomas Mann dieses Bild je nach Zielgruppe anpasste. Deutlich wird dabei, dass Thomas Mann als Dichter auf ein Bild von sich hinauswollte, das er genau mit den Techniken des eigenen literarischen Schreibens abglich – Schreiben und öffentliche Person fallen bei ihm zusammen.

Wie Sie wissen, gibt es in München neben der in Lübeck ansässigen Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft das Thomas Mann Forum, das seinen Mitgliedern an diesem langjährigen Wohnort Thomas Manns ein interessantes Programm bietet. Auch dort bemüht man sich, die Veranstaltungen in einem hybriden Format zu präsentieren, auf die Sie Zugriff haben. Daher habe ich den letzten, lesenswerten Rundbrief gleichfalls angehängt. Sollten Sie an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen, bitte ich um einen klei- nen Bericht für die Mitglieder unseres Ortsvereins.

Leider gibt es wieder eine traurige Nachricht zu vermelden: Am 1. April starb Prof. Bernd Witte. Er war unserem Ortsverein stets zugeneigt, oft bei unseren Veranstaltungen. Als der ausgewiesene Fachmann für deutsch-jüdische Literatur konnte ich ihn so manches Mal um Rat fragen. Zuletzt erschien von ihm die tiefgründige Biographie „Martin Buber und die Deutschen“. Seine Bücher lesend mögen wir seiner gedenken.

Feuilleton

Nach Ernst Weiß habe ich mich mit einem anderen Freund und Schriftsteller aus den Exiljahren Thomas Manns beschäftigt – und tue dies nun wiederum: mit René Schickele. 1883 im damals gerade deutschen Elsaß geboren, verstand er sich Zeit Lebens als Grenzgänger, als Vermittler zwischen den beiden großen europäischen Nationen, eine Rolle, zu der Thomas Mann erst beinahe 50 Jahre alt werden mußte, bis er sie für sich fand. So standen die beiden während des Ersten Weltkriegs auch in gegensätzlichen Lagern. René Schickele war Mitarbeiter und einige Jahre auch Herausgeber der pazifistischen Zeitschrift „Weiße Blätter“ und ging darin Thomas Mann scharf an. In den mir vorliegenden Quellen ist davon nichts mehr zu spüren. In den Tagebüchern und Briefen beginnen die Eintragungen im Jahr 1933.

1925 war René Schickele einer breiteren Leserschaft bekannt geworden mit dem ersten Band der Roman-Trilogie „Das Erbe am Rhein – Maria Capponi“ – im Subtext ein hohes Lied zur Deutsch-Französischen Aussöhnung, ein Roman, den Thomas Mann sicher kannte. Schickele war das Erzählen stets eine hohe Kunst und nie distanzierter Realismus. Er konnte sich in einem wunderschön elegischen Ton ergehen: „Unter dem Blütenfall der Blutjohannisbeere schäumt die japanische Schneekirsche. Von dort fließen Krokusse über den Rasen und bilden einen See, der morgens im Dampfe wogt…“ Die Erzählerfigur Claus, die viele Züge Schickeles trägt, ist ein Mann mittleren Alters, der in den ersten Jahren nach dem damals noch einzigen Weltkrieg zurückblickt auf seine Jugend, aber in den ersten Kapiteln zunächst seine Gegenwart beschreibt im südbadischen Rheintal mit den Vogesen leuchtend in der Abendsonne. Claus hat einen heißgeliebten kleinen Sohn namens Jacquot, mit dem er sich auf den Weg macht zu den Großeltern im Elsaß: „Zehn, vielleicht auch zwanzig Millionen Männer waren eines gewaltsamen Todes gestorben, damit dieser Familienvater mit der grünen Mütze Jacquots Taschen nach Schokolade durchsuchte. Jacquot hatte den Hut voll davon. Der Familienvater mit der grünen Mütze fand keine Schokolade.“ Dies als Beleg für den heiter-ironisch und stets auch politischen Ton der Erzählung.

Schickele liefert dann noch einen erzählerischen Abriß der wechselvollen Geschichte von Baden und Elsaß, bei der Napoleon im Zentrum steht („Gottvater hat einen Sohn, / Und der heißt Napoleon.“) bevor die große Rückschau beginnt, die Liebesgeschichte, die Amour fou zu Maria, die sich zum einen unter dem blauen Himmel der Provence abspielt, zum andern in der morbid-schönen Kulisse von Venedig. Erinnerungen an Thomas Manns Novelle sind unausweichlich, und – wer weiß – vielleicht sogar intendiert. Im Juli ‘33 notierte Thomas Mann in seinem Tagebuch, er „lauschte der melodiösen Prosa mit Vergnügen“ – womit er das Schrei- ben Schickeles in kürzester Form auf den Punkt bringt.

Hier ein Blick auf den Leinenein- band von Maria Capponi: Kann mir jemand diese beiden mitein- ander verknüpften Wappen entschlüsseln?

Der erste mir vorliegende Brief Thomas Manns an Schickele stammt aus dem April ‘33, zum Beginn seines Exils. Er wohnt mit seiner Familie in Lugano. Schickele hatte sich schon 1932 in Sanary sur mer niedergelassen und unterstützt die Familie Mann bei der Quartiersuche nach Kräften. Die gut vernetzte Schriftstellergemeinde verdankt es offenbar der „Vorhut“ Schickele, daß sich in diesem nicht gerade schönsten oder bekanntesten Bade- und Fischerdorf an der französischen Riviera eine deutsche Künstlersiedlung entwickelte. Der Ton des Briefes macht deutlich, daß sie sich schon länger kannten und schätzten. In den Monaten in Sanary (Mai bis September ‘33) treffen sich die Familien fast täglich, wie den Tagebüchern zu entnehmen ist, machen gemeinsame Ausfahrten, treffen sich zum Tee. Es gibt eine tiefe Übereinstimmung in persönlichen, politischen und künstlerischen Dingen. Nach der Rückkehr der Familie Mann in die Schweiz nach Küsnacht tauscht man lange, illusionslose Briefe aus. Mann schreibt am 2. April 1934:

„…Oder glauben Sie an einen Zusammenbruch zu meinen, oder zu ihren Lebzeiten? … Aber das deutsche Volk ist stark im Hinnehmen, und da es die Freiheit nicht liebt, sondern sie als Verwahrlosung empfindet, … , so wird es trotz schweren Desillusionierungen sich unter der neuen, roh-disziplinären Verfassung immer noch besser und richtiger in Form fühlen, immer noch „glücklicher“ sein als unter der Republik.“

Am 16. Juni ’34 bedankt sich Thomas Mann für die freundlichen Worte, die Schickele zu seinem Joseph gefunden hatte, lobt dessen „französische Sensibilität für Dinge der Prosa“, die „für deutsche Ohren einfach in den Wind getan ist… (ausgenommen natürlich die Juden, deren Freunde und Dankbarkeit ergreifend sind)“

Im Oktober ’34 genießt er Schickeles neusten Roman „Liebe und Ärgernis des D.H. Lawrence“, nennt ihn „antideutsch in seiner Anmut“ und „ein Stück Literatur, wie es in dem jammervollen Kerker, der heute Deutschland heißt, einfach nicht wachsen kann … und [man] lacht sich ins Fäustchen, daß es den Macht-Eseln nie, nie, niemals gelingen wird, das Deutsche im Politisch-Totalitären einzufangen. Zu viel ist ihnen schon entschlüpft.“ Analogien zum heutigen Russland drängen sich auf.

Aufhorchen ließ mich ein Zitat aus einem Brief an Schickele vom Oktober 1935: „Da lobe ich mir den alten Churchill und seine goldenen Worte im Strand-Magazine. Der reine Lichtblick.“ Fürwahr, ein höchst lesenswerter Artikel: „The trouth about Hitler“, reich bebildert, voller Sprachmacht, der im Netz leicht zu finden ist.

1939 verfaßt Thomas Mann für die französische Ausgabe von Schickeles Roman „Witwe Bosca“ ein einfühlsames Vorwort, stellte dabei den Franzosen den so französisch empfindenden und deutsch schreibenden Elsässer vor. Ein Dienst am Freund, der im Jahr darauf allzu jung sterben sollte. Thomas Mann erreicht die Todesnachricht am 5. Februar 1940 in Princeton, am 12.Februar trifft noch ein Brief von Schickele ein mit viel Lob für die „Lotte in Weimar“. „…die unheimliche Unmöglichkeit, ihm auf seinen Brief dankbar zu erwidern…“ empfindet Thomas Mann sehr schmerzhaft.

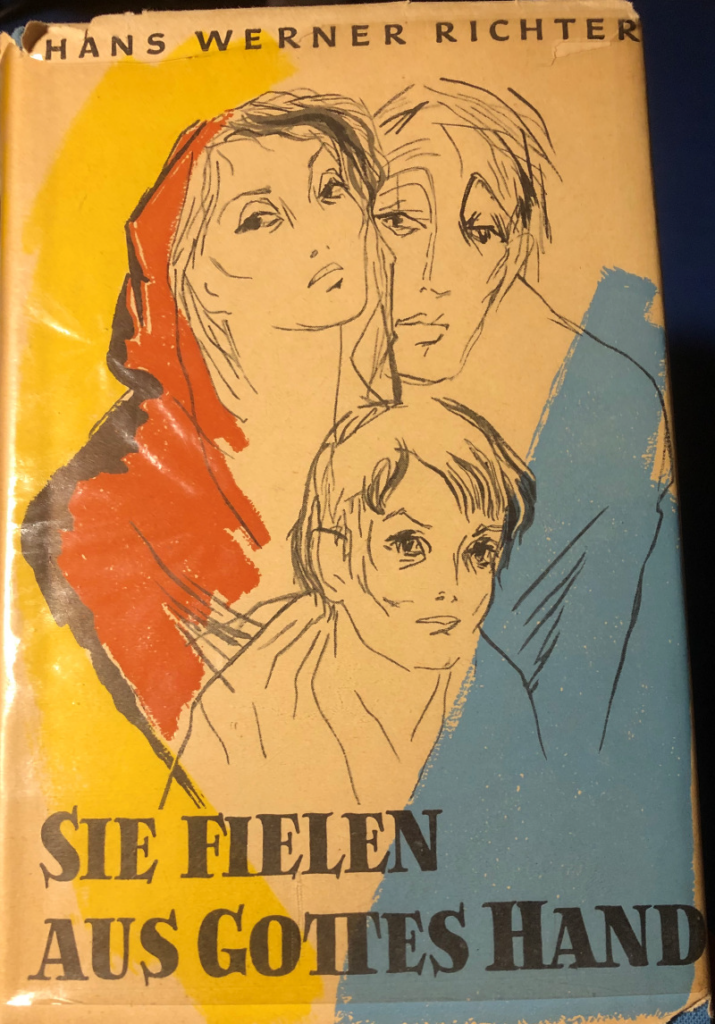

In Erinnerung an den Autor wurde nach dem Kriege von verschiedenen Verlagen und Privatpersonen der René-Schickele-Preis ausgelobt; Hermann Kesten, Thomas Mann und Alfred Neumann als Preisrichter gewonnen. Am meisten Eindruck machte Hans Werner Richters Roman ‚Sie fielen aus Gottes Hand‘. Der etwas pathetische Titel ist mithin einer der letzten Sätze des Romans, einem Rabbiner in den Mund gelegt, der gerade sein Kaddisch auf einen kleinen Judenjungen gesungen hatte, dessen unglückliches Leben Richter verfolgt in den Jahren 1939 bis 1949. Aber neben dem Schusterjungen Slomon hat er auch einen Hauptmann aus Estland, eine Studentin aus Krakau, einen Schmuggler aus Ägypten, eine Bardame aus Lettland, einen Koch und SS-Mann aus Luxemburg, insgesamt ein dutzend Figuren im Blick, deren Leben er in kurzen, filmischen Szenen durch die Jahre verfolgt, aneinandergereihte Kurzgeschichten. Es sind samt und sonders gebrochene Heldenfiguren, die nur in ihren Schwächen glänzen. Richter hatte fünf Jahre lang ‚gedient‘, er wußte, wovon er schreibt – und gerade das mißfiel Thomas Mann bei aller Anerkenntnis der erzählerischen Meisterleistung. Die Wehrmacht wird als Teil des Dramas dargestellt, nie als deren Auslöser explizit benannt. Lange wird über den Fall diskutiert, bis Thomas Mann am 13. Dezember 1951 an Hermann Kesten schreibt: „Rufen wir H.W. Richter zum Schützenkönig aus, zur Not erhält er den Schickele-Preis…“

Auf bald Ihr Peter Baumgärtner