Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

wie vielfach gewünscht beginne ich mit Hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen:

Zunächst mit einem vereinsinternen Abend, einem Vortrag eines Mitglieds unseres Ortsvereins im Hause eines anderen: Am 19. Mai wird Frau Dr. Bensch im Hause von Volker Schlegel in Röttgen uns zum Thema „Thomas Manns Goethe-Rezeption“ referieren. Ich bin sehr froh über diese Eigeninitiative! Natürlich ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Da ich über den Monatswechsel von April zu Mai verreist bin, bitte ich Interessierte, sich möglichst unmittelbar bei Herrn Schlegel anzumelden. Die Liste der öffentlich gemachten Adressen werde ich im Nachgang separat versenden. Im Zweifel kann auch ich eine Anmeldung weiter leiten. Herrn Schlegel bestimmt, wenn sein Wohnzimmer voll ist.

Und auch die zweite Veranstaltung, die ich ankündigen möchte, wird von einem Vereinsmitglied bestritten:

Frauke May-Jones wird am 23.Juli 2023 im Woelfl-Haus uns einen Tristan- Abend präsentieren.

Die Opern- und Konzertsängerin und Sprecherin wird zusammen mit Philip Stemann (Theaterregisseur, Autor, Sprecher) die Erzählung „Tristan“ lesen und mit viel Musik begleiten! Auszüge aus Wagners „Tristan“, der „Walküre“, seinen „Wesendonck– Liedern“ (eingesungen von Frauke May-Jones) und Klaviermusik Chopins, werden die Lesung musik-dramatisch ergänzen.

„Es war die Zeit der Maienblüte meiner Begeisterung für das „“Opus metaphysicum“ (Tristan und Isolde),(…). Aber Musikbeschreibung war immer meine Schwäche (und Stärke?)“….so Thomas Mann 1953.

In seinem schon 1901 dem Bruder Heinrich angekündigten Plan einer „Burleske“ mit dem Titel „Tristan“, wird Thomas Mann, wie später noch so oft „(…) so viel Musik machen, als man ohne Musik füglich machen kann“. Gleichzeitig tiefernst in der vorm geistigen Ohr erklingende Musik der Burleske und ironisch, wenn sie schweigt, folgt er Nietzsches Forderung, die Mythen Wagners ins Bürgerliche zu übersetzen. Eine Literarisierung der Musik Wagners im dichten Gewebe von Manns Worten.

Die Veranstaltung wird wie üblich im Woelfl-Haus auch gestreamt. Weitere Details folgen in den nächsten Rundbriefen.

Auf die Buchvorstellung von Hanjo Kesting in der Buchhandlung Böttger von „Thomas Mann – Glanz und Qual“ am 5. Mai 2023 weise ich gerne noch einmal hin. Ich erinnere mich gut an Kestings eindrucksvollen Vortrag im Jahre 2016, den man im Nachhinein als Vorbereitung zu „Glanz und Qual“ ansehen kann. Ich hatte damals eine Zusammenfassung seines Vortrags geschrieben und ihn gebeten, diese vor der Veröffentlichung durchzulesen. Dies tat er gerne und antwortete ausführlich. Unseren damaligen Briefwechsel können Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Geschichte“ nochmals nachlesen. Und da ich ihn am 5.Mai urlaubsbedingt nicht persönlich treffen werde, fragte ich ihn vorweg, ob wir denn noch eine nachgereichte „Werkfahrt“ zum Doktor Faustus erwarten können, da er diesem Roman in „Glanz und Qual“ kein „schlankes“ Essay gewidmet hat. Er antwortete mir bündig, daß er im Musikkapitel zu diesem Thema das Notwendige gesagt habe und er sich sehr freue, mal wieder in Bonn vortragen zu können.

Zudem erreichte mich eine sehr interessante Anfrage: die Schauspielerin Johanna Krumstroh und der Vibraphonist Oli Bott haben im Auftrage des Literaturbüro OWL in Detmold ein Literaturkonzert entwickelt, das sie unter dem Titel: „Die Buddenbrooks und die Musik“ vorstellen. Es wurde dort bereits mit

großer Resonanz aufgeführt (anbei eine Pressemeldung und Konzertskizze). Frau Krumstroh schreibt:

Die Musik im Hause Buddenbrook spielt zuweilen eine große Rolle. Die Charaktere werden durch sie gezeichnet – durchaus amüsant, wie der Herr Organist Edmund Pfühl – oder mit geheimnisvoller Ausstrahlung, wie Gerda mit ihrer Stradivari.

Die Musik ermöglicht ein innigliches, fast wortloses Verstehen zwischen Gerda, Hanno und dem Herrn Organisten von Sankt Marien, doch sie zeigt ebenso die tiefen Abgründe zwischen Gerda und Thomas. Es ist ein Abend voller überraschender Wendungen.

Ich antwortete ihr sogleich, daß wir sie natürlich gerne einladen würden, sofern die Finanzierung geregelt ist.

Der Abend mit ihr wird uns in Summe fast 2.500.- Euro kosten, ein voller Woelfl-Saal samt Streaming-Tickets bringt uns mit Glück 1.500.- Euro Einnahmen. Es gilt also Spender und Sponsoren zu finden, damit das Manko zu Lasten unserer Vereinskasse überschaubar bleibt. Die ersten 60.- Euro habe ich durch einen privaten Bücherverkauf schon in die Sammelbüchse eingezahlt. (www.johannakrumstroh.de)

Ans Ende der Veranstaltungshinweise setze ich nochmals den Link zum Thomas-Mann- Festival in Bad Tölz: Thomas Mann Festival – Thomas Mann in Bad Tölz – Kunst & Literatur – Entdecken (bad-toelz.de)

Nun noch „amtliche“ Nachrichten: Die Änderung im Vereinsregister ist vollzogen, zur Änderung der Zeichnungsberechtigung unseres Kontos verlangt die Sparkasse aus unergründlichem Anlaß neben der Kopie des Ausweises von Frau von Hoerschelmann auch jene von Frau May-Jones – aber auch das ist erledigt und der Vorgang somit bald abgeschlossen. Vor meinem Urlaub will ich noch das Thema Gemeinnützigkeit angehen.

Aus der Mitgliederschaft erreichte mich noch die Frage, weshalb es denn keine Flyer unsers Ortsvereins mehr gäbe? Nun, weil diese sich nicht alleine machen. Zum Beginn meiner Vorstandschaft gab ich einen in Druck, es kam Covid, sie landeten im Papiermüll. Ein Flyer bedingt, daß man die Veranstaltungen ein Jahr im voraus fixiert. Ich bin froh, daß wir nun wieder langsam in Takt kommen. Mehr ist von meiner Seite nicht leistbar. Wir bleiben somit auf elektronische Kommunikationsmittel angewiesen.

Feuilleton

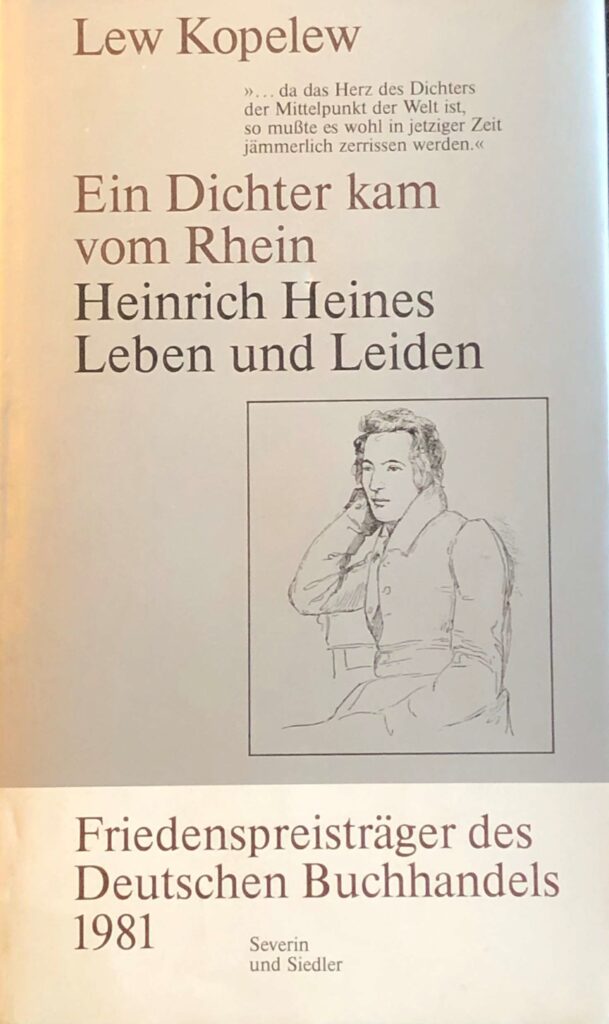

Wenn Heinrich Heine, wie in den ersten Zeilen des letzten Kapitels von „Die Bäder von Lucca“, seinen „lieben Lesern“ mitteilt, daß er diesen „in den nächsten Seiten nicht viel Unterhaltung versprechen“ kann, dann ahnten diese seine Leser schon, daß er vielleicht vom Thema abschweifen, aber Unterhaltung reichlich bieten würde. So will ich es heute auch halten, in dem ich Ihnen vieles über Heinrich Heine berichte, aber mich auch mit der Frage beschäftige, wie sehr Thomas Mann aus dem tiefen Brunnen namens Heine schöpfte. Angeregt hierzu wurde ich durch die Lektüre von Lew Kopelews großartiger Heine-Biographie, einem wunderbaren Dokument der Verbundenheit der Kulturen von Rußland und Deutschland jenseits aller Barbarei in Geschichte und Gegenwart.

Man mag zunächst den Eindruck haben, daß es sich bei Thomas Mann und Heinrich Heine um zwei grundverschiedene Persönlichkeiten gehandelt hat, kennt man letzteren doch in erster Linie als Romantiker, Polemiker und hemmungslosen Schürzenjäger. Diese unbändige Lust nach dem Weibe war Mann bekanntlich nicht gegeben, aber in der Kunst, die Schönheit des Leibes zu besingen, standen sich die beiden in nichts nach. Bei Mann ist der Ton stets etwas verklärter, denkt man an den jungen Joseph, träumend am Brunnen; Heine packt da kräftiger zu, so in seinem „Hohelied“:

Fürwahr, der Leib des Weibes ist Das Hohelied der Lieder;

Gar wunderbare Strophen sind Die schlanken weißen Glieder.

…

Versenken will ich mich, o Herr, In seines Liedes Prächten;

Ich widme seinem Studium Den Tag mitsamt den Nächten.

Zudem scheinen mir die politischen Spannungen, die Heine miterlebte und kommentierte, sich in den Diskussionen zwischen Settembrini und Naphta zu spiegeln, und somit auch im Wesen der beiden Dichter, die das bürgerliche Bohèmeleben genossen und gleichzeitig spürten, wie wenig haltbar die sozialen und politischen Zustände ihrer Zeit gewesen waren. Heine war befreundet mit Balzac und Meyerbeer, aber eben auch mit Marx und Engels. Marx sah in ihm einen väterlichen Freund, den es zu bekehren galt – allein Heine blieb auf Distanz zu dessen Theorien. Wenn es zu einer Revolution käme, so mutmaßte er Marx gegenüber, müßte man die Guillotine mit einer Dampfmaschine betreiben. Diese Ahnung hat spätestens Stalin wahrgemacht.

Der Humor, die Ironie der beiden war fraglos verschieden, aber als unverzichtbares „Lebensmittel“, als Schutzschirm gegen die Widrigkeiten der Welt war beiden die ironische Distanz lebensnotwendig. Heine behielt seinen Humor auch in den letzten acht Jahren seiner Matratzengruft, aus der er in jedem lichten Moment noch seine verbalen Giftpfeile abschoß, in der er die fürsorgliche Liebe seiner Mathilde genoß und es dennoch nicht unterließ, einem jungen Ding, Elise Krinitz mit Namen, sehnsüchtige Liebesbriefe zu schreiben. Einem gelähmten Gerippe von Mann, der nur noch mit Mühe ein Auge aufbekam, gelang es, diese junge Frau zu häufigen Besuchen zu bewegen und ihn bis in seine letzten Tage hinein mit ihrem Anblick zu erfreuen! Chapeau! Und auf die Aufforderung am letzten Tag, er möge seine Angelegenheiten mit Gott ins reine bringen, antwortete er: „Keine Angst, Gott wird mir verzeihen. Das ist sein Metier.“

Als ich dies las, ich glaube, da begunnen meine Augen zu tropfen…

Um es mit Thomas Mann alias Serenus Zeitblom zu sagen: Bitte erlauben Sie mir, wieder neu ansetzen zu dürfen: Wir können heute nicht mehr ermessen, wie ungeheuer populär Heine im 19. Jahrhundert gewesen war. Er war jedenfalls in „aller Munde“! In jenen der sehnsüchtig von einer blonden Loreley träumenden Männer, die im Chor gemeinsam im Rhein versanken, als auch in den Mündern der Marxisten, die den väterlichen Freund von Karl Marx für den Kommunismus einnehmen wollten. Allein, dieser freie Geist ließ sich nicht fangen und wurde in seiner Tiefe nur von anderen freien Geistern begriffen – wie von dem jungen Thomas Mann. Schon in der Schülerzeitung legt er sich für ihn ins Zeug, nachdem ein gewisser Herr Scipio im Berliner Tageblatt Heine als ›guten Menschen‹ darzustellen versuchte – trotz dessen lockeren Lebenswandels. „Aber bleibt mir nur vom Leibe mit diesen sogenannt ›guten Menschen‹, deren Gutheit aus praktischem Lebensegoismus und christlicher Moral mit möglichster Inkonsequenz zusammengestückt ist.“ So Thomas Mann in dem herzerfrischenden Artikel von 1893. Scipio versucht Heine als guten Protestanten und guten Patrioten in das neue Deutsche Reich einzugemeinden, was Thomas Mann in Harnisch treibt:

„Heinrich Heine, mein lieber Herr Doktor, bewunderte Napoleon, trotzdem er ein geborener Deutscher war, und er bewunderte Luther, trotzdem er kein Protestant war.“ Und am Ende des Artikels: „Nein, Heinrich Heine war kein ›guter‹ Mensch. Er war nur ein großer Mensch. – Nur …!“

Fünfzehn Jahre später veröffentlicht er eine „Notiz über Heine“ (1908), in der er bekennt, das Buch über Börne am meisten zu lieben. Darin finde sich nicht nur die genialste Prosa bis Nietzsche, er bekennt sich auch zu einer Geistesverwandtschaft mit Heine, zu einer Nähe in der schriftstellerischen Haltung zu ihrem jeweiligen Gegenstand: „Ach, nur wer das selig zerstreute Lächeln versteht, mit dem er den Freunden, die ihm warnend die menschliche, persönliche, politische Anstößigkeit des Buches vorhielten, zur Antwort gab: ›Aber ist’s nicht schön ausgedrückt?‹“ Da ist Thomas Mann ganz bei Heine: zwei Jahre zuvor notierte er in „Bilse und ich“: „Wenn ich aus einer Sache einen Satz gemacht habe – was hat die Sache noch mit dem Satz zu tun?“ Die Kunst hatte bei beiden Vorrang vor allen übrigen Dingen des Lebens.

Thomas Mann hatte ‚seinen‘ Heine stets parat, war ihm immer Referenzgröße oder Kronzeuge, sei es in Texten über Fontane (Der alte Fontane, 1919), Chamisso (1911), Bruno Frank (Politische Novelle, 1928), Lessing (Rede über Lessing, 1929), in seiner Rede über das Theater in Heidelberg 1929. In einem Text über Dostojewski (Dostojewski – in Maßen, 1946) über die Unmöglichkeit der Selbstbiographie, und über Bernhard Shaw (1951). Selbst in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ (1918) versucht er mehrfach, Heine in seine krause Argumentation einzugliedern, vergleicht Heine unausgesprochen mit Bruder Heinrich, aber eine rechte Logik ist nicht zu erkennen.

In einem Artikel für die Frankfurter Zeitung 1924 zum fünften Jahrestag der Weimarer Verfassung äußert sich der noch zaudernde Demokrat Thomas Mann dennoch hoffnungsvoll zur Zukunft des „Pergaments von Weimar“, indem er sich neben Heine auf Nietzsche beruft, der in wohlmeinender Ironie meinte: „… der Deutsche, der von sich behaupte: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust« bleibe hinter der Wahrheit um einige Seelen zurück…“

Den erbitterten Streit zwischen August von Platen und Heine versuchte Thomas Mann quasi posthum zu schlichten. In seinem Text „August von Platen“(1930) weist er nach:

„Er [Platen] war ein politischer Dichter, wie Heine es sich nur wünschen konnte.“ Den Grund des Zerwürfnisses der beiden Dichter benennt Mann nur in Andeutungen. Kurz zusammengefaßt: Karl Immermann (Münchhausen!), der Freund Heines, hatte eine spöttische Ode über die Orientmode im Allgemeinen und über die Dichtung Platens im Besonderen verfaßt. Dieser rächte sich mit dem Theaterstück „Der romantische Ödipus“, in der er Heine als Herr Nimmermann auftreten läßt, bezeichnete ihn als „herr- lichen Petrark des Lauberhüttenfestes“, unterstellte ihm „Synagogenstolz“ und dichtete ihm „Knoblauchsgeruch“ an. Auf solch antisemitische Klischees folgte Heines brutale Rache, in dem er seinem Reisebild „Die Bäder von Lucca“ zwei völlig unpassende (nicht viel Unterhaltung versprechende – siehe oben) Kapitel eben über Platen anhängt: Mithin die bösartigste (und schönste) Satire, die ich von Heine bislang gelesen. Es beginnt damit, daß er Platens Homosexualität öffentlich macht und ihn mehrfach seinen „warmen Freund“ nennt. Doch Heine beläßt es nicht dabei. Auch über dessen Dichtkunst macht er seine Späße. Dies gipfelt in folgendem, fraglos erfundenen Dialog: »Strenge Kritiker, die mit scharfen Brillen versehen sind, stimmen ein in dieses Urteil oder äußern sich noch lakonisch bedenklicher: „Was finden Sie in den Gedichten des Grafen von Platen-Hallermünde?“ frug ich jüngst einen solchen Mann. „Sitzfleisch!“ war die Antwort. „Sie meinen in Hinsicht der mühsamen ausgearbeiteten Form?“ entgegnete ich.

„Nein“, erwiderte er, „Sitzfleisch auch in betreff des Inhalts.“«

Beide, Heine und Platen, mußten für ihre in der Öffentlichkeit ausgetragene Schlammschlacht bezahlen: Platen wagte sich nicht mehr zurück nach Deutschland, starb jung in Syrakus, und Heines Bewerbung um eine Professur in München wurde endgültig abgewiesen und er mußte sich weiterhin von seinem reichen Onkel aushalten lassen. So weit zu den Dingen, die Thomas Mann nicht erwähnte – aber sicherlich wußte.

Im „Lebensabriß“ (1930) erinnert er sich an seine ersten Bildungserlebnisse, unter anderen „auch der Vergötterung Heine’s um die Zeit, da ich meine ersten Gedichte schrieb.“ In „Das Bild der Mutter“ (1930) gedenkt er in erster Linie seiner musikalischen Frühbildung und seines Staunens über die musikalisch-lyrische Verschmelzung gerade auch der Verse von Heine durch Schubert, Silcher, Liszt und viele andere.

In einem Brief an den Literaturhistoriker und Lektor des S. Fischer-Verlags (und Schiegersohn Albert Einsteins) Dr. Rudolf Kayser, der schon in die USA ausgewandert war, zitierte er am 1. November 1933 den Vers „Denk‘ ich an Deutschland in der Nacht…“ unter Verzicht der Namensnennung des Autors und der nächsten Zeile: Man wußte, was die Stunde geschlagen hatte.

Im Sommer 1939 bereitet er in Stockholm eine umfassende Rede vor mit dem Titel

„Das Problem der Freiheit“, die er dann aufgrund des Kriegsausbruchs nicht mehr halten kann. Goethe ist ihm darin häufig Gewährsmann, aber eben auch wieder Heine, dessen Blick auf die französischen Zustände ihn besonders interessieren und dessen entspannte Haltung er auch bewundert, wohl auch deswegen, weil ihm Heines Lockerheit fehlt, „der, nach seiner Art, den Gefühlszwiespalt spielerisch genießt, den die Liebe zum Schönen, zum Künstlertum, und die humanitär-zukunftsgläubige Bejahung der neuen demokratisch-sozialen Welt ihm erregen.“

Im November 1939 lädt Thomas Mann Albert Einstein zu einer Lesung in sein damaliges Zuhause in Princeton ein: Erhat einen Rezitator eingeladen, gleichfalls Emigrant aus Deutschland, Freund von Elias Canetti: Ludwig Hardt – er liest Heine und Goethe…

In „Die Entstehung des Doktor Faustus“ bekennt er gleich zweimal, während der Arbeit viel Heine gelesen zu haben, einmal in Bezug auf Moses und die Darstellung des alten Joseph, bei der er sich eher das Bild Heines von Moses zum Vorbild nahm und nicht den steingewordenen Helden von Michelangelo, sondern von „Michelangelo selbst, um ihn als mühevollen, im widerspenstigen menschlichen Rohstoff schwer und unter entmutigenden Niederlagen kämpfenden Künstler zu kennzeichnen.“

In der Korrespondenz mit verzweifelten Exilanten findet Thomas Mann immer wieder tröstliche Verse von Heinrich Heine; so zum Beispiel im Brief an Ellen Fischer (1949), deren Mann, Schriftsteller, von Selbstabschaffungsplänen geplagt ist. So sind „Die heil’gen drei Könige aus Morgenland“ auch nichts anderes als Flüchtlinge, die einen anderem Flüchtling suchen:

Der Stern blieb stehn über Josephs Haus, Da sind sie hineingegangen;

Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie, Die heil’gen drei Könige sangen.

Noch in einem der letzten Briefe Thomas Manns zitiert er Heinrich Heine. Er ist gerichtet an den österreichisch-jüdischen Buchhändler und Verleger Martin Flinker, der nach schlimmen Jahren der Vertreibung auf der Flucht zusammen mit seinem Sohn in Paris einen hoch angesehenen Buchladen eröffnete. Zum 80. Geburtstag von Thomas Mann gab er eine ‚Hommage de la France à Thomas Mann‘ heraus, für die sich dieser im Brief überschwänglich bedankt und mit den Worten endet: „…und wenn ich sterben werde, so will ich zwar nicht, wie Heine’s napoleonischer Grenadier „in Frankreichs Erde“, sondern in schweizerischer, begraben sein, aber wie jener werde ich sprechen:

Das Ehrenkreuz am roten Band Sollt ihr aufs Herz mir legen.

Bis in seine letzten Tage hatte Thomas Mann seinen Heinrich Heine präsent. Jeder der erwähnten Texte verdiente eine eingehende Betrachtung, und führt uns zu einem weiteren breiten Kapitel: Thomas Manns ambivalente Haltung zu Frankreich, seinen Wechsel vom Freund von Sprache und Literatur zum Kriegsbefürworter, und zurück zum Mann der Verständigung, zum großen Bewunderer – aber das ist ein weiteres Kapitel der Recherche.

Thomas Mann, so scheint es mir, schaute sein Leben lang mit bewundernden und auch etwas neidvollen Blicken auf sein stets so frei agierendes Vorbild. Einen Beleg dafür habe ich nicht, einen Hinweis vielleicht, mit dem ich enden möchte, mit den letzten Zeilen des Vorworts zu „Bilse und ich“: „Für viele zu stehen, indem man für sich steht, repräsentativ zu sein, auch das, scheint mir, ist eine kleine Art von Größe. Es ist das strenge Glück der Fürsten und Dichter. München am 50.Todestage Heinrich Heine’s“

(Den vielfach falsch gesetzten Apostroph bitte ich in aller Form zu entschuldigen) Beste Grüße Ihr Peter Baumgärtner