Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann- Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

diesen Rundbrief muß ich leider mit einer traurigen Nachricht beginnen: Das Gründungsmitglied unseres Ortsvereins Herr Jürgen Haberland ist im Sommer verstorben. Mich erreichte diesen Nachricht verspätet und auf Umwegen: Aus Lübeck erhielt ich die Nachricht, daß verschiedene Spenden mit dem Betreff „Jürgen Haberland“ dort eingegangen seien. Mit seinem letzten Willen hatte er statt Blumen um Spenden für unsere Gesellschaft gebeten. Auf diesem Wege sind über tausend Euro bei uns eingegangen. Wir verneigen uns in Dankbarkeit. Der Familie habe ich kondoliert.

Im Rundbrief Nr. 50 hatte ich Ihnen von der Anfrage von Frau Johanna Krumstroh berichtet. Zusammen mit dem Vibraphonist Oli Bott hat sie ein Literaturkonzert mit dem Titel: „Die Buddenbrooks und die Musik“ entwickelt. Frau Krumstroh schrieb:

„Die Musik im Hause Buddenbrook spielt zuweilen eine große Rolle. Die Charaktere werden durch sie gezeichnet – durchaus amüsant, wie der Herr Organist Edmund Pfühl – oder mit geheimnisvoller Ausstrahlung, wie Gerda mit ihrer Stradivari.

Die Musik ermöglicht ein innigliches, fast wortloses Verstehen zwischen Gerda, Hanno und dem Herrn Organisten von Sankt Marien, doch sie zeigt ebenso die tiefen Abgründe zwischen Gerda und Thomas. Es ist ein Abend voller überraschender Wendungen.“

Schauen Sie sich auf ihrer Webseite um: johanna.krumstroh.de – Sie werden interessante Entdeckungen machen. Für eine Realisierung eines Abends mit ihr hatte ich im April um Spenden gebeten – es kamen 260,- Euro zusammen, ich danke an dieser Stelle nochmals herzlich. Mit den Spenden, die für Herrn Haberland eingegangen sind, haben wir einen hinreichenden Grundstock um die Sache anzugehen. Johanna Krumstroh und Oli Bott werden uns am 12. Januar ‘24 beehren, und zwar im Haus an der Redoute in Bad Godesberg um 19.00 Uhr. Es wird ein heiterer und dennoch besinnlicher Abend werden und dies auch im Sinne unseres verstorbenen Herrn Haberland sein. Merken Sie sich den Termin vor – ich werde nochmals daran erinnern.

Über den letzten Monatswechsel fand in Düsseldorf die diesjährige Thomas-Mann-Tagung statt. Wie angekündigt konnte ich nur am ersten Abend zugegen sein. Den Jahresrückblick auf unsere Vereinsaktivitäten erledigte Herr Schmalzgrüber für mich, sein Auftritt wurde allseits gelobt, ich danke nochmals ausdrücklich; und Herr Schoch kümmerte sich um unser georgisches Mitglied Frau Choladze, sie hat sich sichtlich wohlgefühlt. Die Tagung fand statt im Haus der Universität in der Stadtmitte, einem schön restaurierten klassizistischen Stadtpalais. Wir wurden vom Düsseldorfer Germanistik- Professor Dörr begrüßt, der in seinen witzig-launigen Begrüßungsworten die häufigen Besuche Thomas Manns in Düsseldorf hervorhob, womit man nach der Schlacht von Worringen einen zweiten Sieg über die Kölner errungen habe. (Wie würde sich Bonn schlagen?)

Herr Prof. Wißkirchen steckte bei seinem Eröffnungsvortrag den Rahmen der Tagung ab und hob hervor, daß wir in den späten Erzählungen Thomas Manns einen wieder leichteren, gelösteren Autor erleben dürfen, im Gegensatz zum Bruder Heinrich, dessen späte Texte immer hermetischer wurden. Die entspanntere Feder von Thomas belegte Herr Wißkirchen mit einem Zitat aus Die Betrogene mit der Vorstellung der Witwe Tümmler, die ihres heiteren Gemahls entbehren mußte, dessen öftere Abweichungen von der Richtschnur der ehelichen Treue nur das Merkmal überschüssiger Rüstigkeit gewesen waren. Ich bedauere sehr, nicht alle drei Tage erlebt zu haben, freue mich auf das nächste Jahrbuch und mache hiermit Werbung dafür, an den Jahrestagungen zahlreich teilzunehmen.

Am Abend des Eröffnungstages gab es einen Empfang im Heinrich-Heine-Haus. Hier wurde zwei Mitgliedern des jungen Forums Gelegenheit gegeben, mit Interventionen ihr Können und Wissen unter Beweis zu stellen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dies angesichts des bereitstehenden Buffets kurz und knapp zu tun. Eine davon war Janka Zündorf, eine 23-jährige Studentin aus Bamberg, die über das Thema Thomas Mann und die Milch referierte. Bei der Ankündigung des Titels standen allen Anwesenden die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Was dann aber folgte war ein Feuerwerk von Ideen und Zitaten aus fast allen großen Werken Thomas Manns, von medizinischen und mythischen Bezügen, die dieser mit der Milch verknüpfte. Das Buffet war vergessen und am Ende erhielt Frau Zündorf einen donnernden Applaus von allen Seiten. Ich ging direkt zu ihr und fragte: Und wann kommen Sie nach Bonn? Diese Frage ist inzwischen geklärt: Sie wird am Sonntag, den 10. März ‘24 zur Matinee in das Haus von Frau Ulrike Keim kommen! Frau Keim sagte auf meine Anfrage sofort zu, diese Schnittstelle zwischen Medizin und Literatur ist genau ihr Thema. Ich danke schon jetzt herzlich.

Gleichfalls in Düsseldorf wurde ich aufmerksam gemacht auf Thomas Manns Rede Deutschland und die Deutschen, gehalten unmittelbar nach Kriegsende in Washington. Ein dichter, intensiver und nie anklagender Text von großer Nachdenklichkeit. In Zeiten wieder aufkommender antiliberaler und nationalistischer Gedanken ist er von großer Aktualität. In der neu eröffneten Gemäldesammlung Zeit im Wandel des Bonner Landesmuseums finden sich eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten. Daher fragte ich dort an, ob wir innerhalb der Sammlung eine Veranstaltung durchführen könnten, erhielt aber leider eine Absage vom Direktor des Hauses, dem Germanisten Prof. Dr. Valk. Als Sprecher des Thomas-Mann-Textes hätte ich gerne wieder Bernt Hahn gewonnen. Anregungen für alternative Veranstaltungsorte nehme ich gerne entgegen.

Mein Kollege Oliver Fischer hatte Herrn Dr. Dieter Strauss nach Hamburg eingeladen; er sprach dort unter dem Titel Einfach kompliziert über Thomas Mann und seine drei Töchter. Strauss hat bereits mehrere Bücher über die Familie Mann veröffentlicht. Der Vortrag wurde in Hamburg gut aufgenommen. Ich kenne weder den Autor noch seine Bücher – das muß aber nichts heißen. Besteht ihrerseits Interesse, Herrn Strauss nach Bonn einzuladen? Ich bitte um entsprechende Rückmeldungen.

Feuilleton

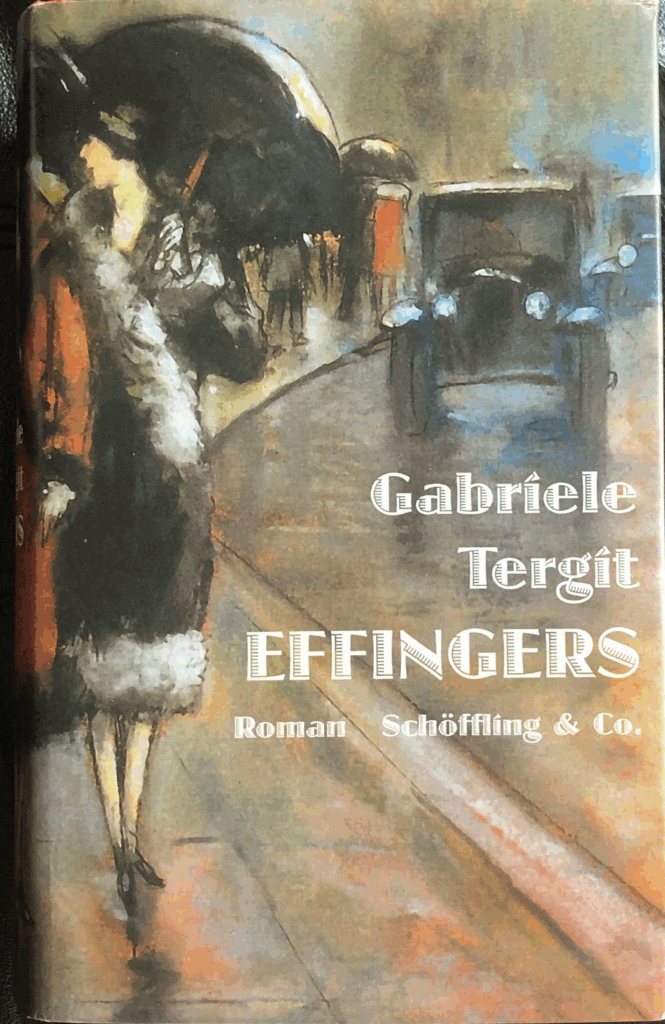

Unser Freund Tobias Schwartz machte mich auf die Autorin Gabriele Tergit aufmerksam. Sie war in der Weimarer Republik sehr populär, wurde mit dem satirischen Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm berühmt und angesichts des immer stärker werdenden Antisemitismus begann sie schon 1932 mit der Konzeption ihres wichtigsten Romans Effingers, den sie dann in ihren Jahren des Exils in den Städten ihrer Flucht vorantrieb. In der Nachkriegszeit hatte sie dann größte Mühe, für ihren 900-Seiten Roman einen Verlag zu finden.

Es ist sicher kein Zufall, daß in Effingers sehr viele Motive aus den Buddenbrooks aufscheinen. Die Erzählung beginnt in den 1870er Jahren, in denen die Buddenbrooks enden. Erzählt wird die Geschichte einer jüdischern Familie, die im Kaiserreich zu Wohlstand gelangt. Die geschilderten gesellschaftlichen „Probleme“ sind die gleichen wie bei Thomas Mann: Da ist die fleißige und wohlhabende Unternehmerfamilie, die Schwierigkeiten hat, die Kinder „richtig“ zu verheiraten, da sind die Versuchungen am Wege, die Neigung zum Künstlertum, der Tod eines schönen und künstlerisch begabten Enkels der Gründergeneration. Auf Tonio Kröger kommen junge Leute zweimal wortwörtlich zu sprechen in ihrer Sehnsucht und ihrem jungen Verliebtsein. Noch werden Andeutungen von Antisemitismus weggewischt wie lästige Fliegen. Bis zum ersten Krieg leuchten die besagten Motive Thomas Manns nacheinander auf – freilich in ganz anderer Sprache, lakonisch, knapp, in filmischen Szenen den Fokus wechselnd von einem Familienmitglied zum andern, und das ganze stets mit der nötigen Prise Humor gewürzt. Dann der Krieg, die Niederlage, der Währungsverfall – die Bedrohung wird nicht ernst genommen, lauter Widerstand vermieden, man will nicht provozieren – die Beklemmung nimmt zu, dann die Entrechtung, die Vertreibung, Verschleppung, Ermordung. So knapp die letzten Kapitel gehalten sind, so sehr fühlt man den Schmerz Gabriele Tergits bei der Niederschrift.

Auch die Erzähltechnik gemahnt an Thomas Mann, an der dessen Leitmotive. Tergit hebt vier Kapitel hervor, Querschnittskapitel würde ich sie bezeichnen, einen Überblick gebend über die Familie. Mit der Phrase ‚Was für ein Frühlingstag‘ beginnen viele, viele Absätze in den Kapiteln über die Jahre 1887, 1913, 1930 und zuletzt 1948; wie ein Idyll anmutend, aber das Unheil schon in sich tragend.

Ein unbedingt lesenswertes Buch.

Es grüßt herzlich Ihr Peter Baumgärtner

Brief von Frau Fehrle

Es ist mutig, wenn Heinz Strunk seinen Roman mit dem Titel „Zauberberg 2“ vor Mitgliedern der Thomas-Mann-Gesellschaft präsentiert, aber genau deshalb hätte er sich gut darauf vorbereiten sollen. „Verloren“ hatte Heinz Strunk durch zwei Dinge:

1. Auf den Zuruf „Lauter bitte“, weil das Mikro anfangs zu leise war, reagierte er mit „Das ist nicht meine Aufgabe“, faktisch korrekt, aber in einem gereizten und arroganten Ton geäußert.

2. Er ratterte dann zwei Romankapitel so schnell, undeutlich nuschelnd und monoton herunter, dass er selbst dadurch für eine irritierte Zuhörerschaft sorgte. Später war er auch germanistisch nicht auf der Höhe, denn selbst beim dritten Mal verstand er die in korrektem Deutsch gestellte Frage einer der Damen aus Georgien, warum in seinem Titel der Artikel (Der) fehle, nicht. Leider trug Edo Reents von der FAZ, befreundet mit Heinz Strunk, mit seinen wenigen Kommentaren und Fragen nicht zur Erhellung bei, er war als Moderator absolut überflüssig.

Es war natürlich ein Versäumnis des Veranstalters, das Buch und Heinz Strunk nicht eingeführt zu haben. Niemand kannte diesen Schriftsteller, da half nur Wikipedia …

Nach der Kaffeepause am Sonntag folgte einer der Höhepunkte der diesjährigen Tagung, nicht nur meiner Einschätzung nach. Das Podiumsgespräch zu den Gegenwartsbezügen 2024 mit Schwerpunkt Demokratie und Meinungsfreiheit wurde perfekt von Jan Ehlert von NDR Kultur moderiert: bestens vorbereitet, kluge Fragen, sachliche Diskussion. Dabei bezog sich Natascha Strobl, Expertin für Rechtsextremismus, sehr wohl auf den Roman und zwar ganz explizit auf die Kapitel „Die große Gereiztheit“ und „Der Donnerschlag“. Sie führte aus, dass der „Deckmantel Meinungsfreiheit“ gefährlich sein kann, Prof. Sina ergänzte, dass die Vielstimmigkeit im Zauberberg „Reiz und Gefahr“ gleichermaßen sei, mit dem Kipppunkt Gewalt.

Das wird im FAZ-Artikel von Jannis Koltermann nicht korrekt wiedergegeben. In seinen Charakterisierungen von Hans Castorp und Joachim Ziemßen verkürzt er das Wesen der Figuren in diskussionswürdiger Weise und versucht im gesamten Artikel zwanghaft (geistige?) Verbindungen herzustellen, vom BSW über den Brauereikeller bis zum Weltfest des Populismus, ganz zu schweigen von der Wortwahl „spezialistisch“ sowie „abwägende Äquidistanz“. Was ist bloß mit dem Feuilleton-Personal bei der FAZ los?

Zu 100% stimme ich der Einschätzung zu, dass solche Tagungen „vielfältig und bereichernd“ sind, nicht nur wegen der „offiziellen“ Programmpunkte, sondern gerade auch wegen der informellen Gespräche mit allen Teilnehmern. Ich kann nur appellieren, diese Veranstaltungen zu besuchen!