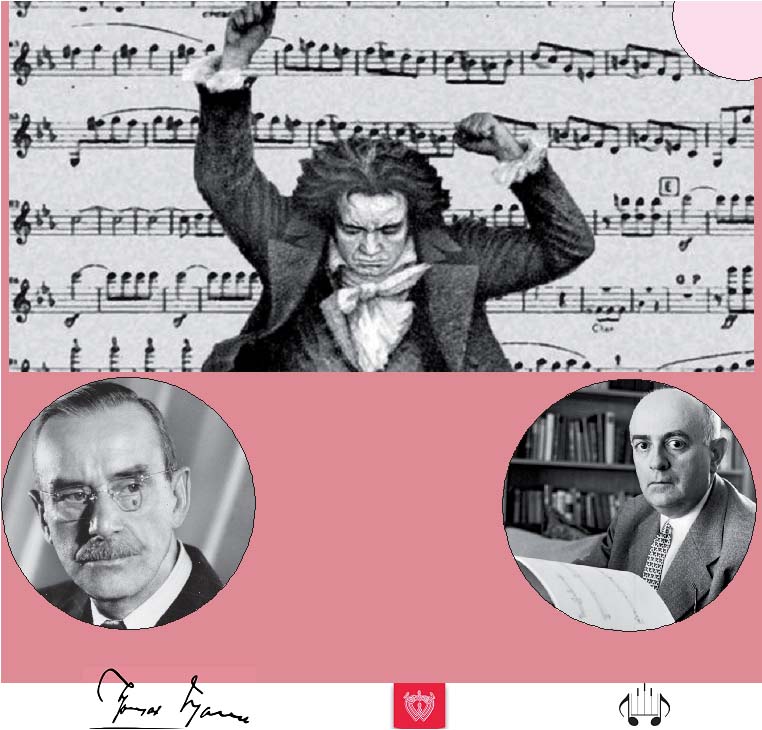

Kotaro Fukuma (Klavier), Michael Fürtjes (Lesung): „Adorno-Beethoven-Thomas Mann“

in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Bonn und dem Woelfl-Haus Bonn

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

Mittwoch 30.06.2021

19:00 Uhr

Woelfl-Haus Bonn

„Adorno – Beethoven – Thomas Mann“

Eine Veranstaltung des Ortsvereins BonnKöln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Bonn und dem Woelfl-Haus Bonn (Organisation: APOLLON-Musikoffizin OHG)

Ausführende: Kotaro Fukuma (Klavier), Michael Fürtjes (Lesung)

Die Veranstaltung wird am Mittwoch, den 30.06.2021, ab 18:45 live auf der Plattform DRINGEBLIEBEN STREAMED FROM EARTH übertragen.

Mit dem folgenden Link kommen Sie zu dem Ticket Verkauf und zum Stream https://dringeblieben.de/videos/adorno-beethoven-thomas-mann Eintritt: 20,00€ für die Kunst 03,95€ Gebühren

Nach dem Kauf bekommen Sie ein Ticket per Mail geschickt, auf dem ein Code steht und erneut derselbe Link zum Stream Am Konzerttag wird ein Eingabefeld erscheinen, wo Sie den Code eingeben, bevor das Konzert gesehen werden kann.

(Der Code kann erst ab 2 Stunden vor Konzertbeginn eingegeben werden).

Michael Fürtjes promovierte über Ästhetik bei Friedrich Schiller aus der Perspektive der Politischen Theologie von Johann Baptist Metz. Er arbeitete zunächst als Religionslehrer an der Deutschen Schule Rom und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Sortimentsbuchhändler. Bis Mitte 2018 war er leitend in der Buchbranche tätig. Er ist passionierter Thomas-Mann-Leser und beschäftigt sich außerdem mit Fragen der Musikphilosophie.

Kotaro Fukuma ist Kulturbotschafter seiner Heimatstadt Kokubunji. Er spricht fünf Sprachen inklusive Deutsch. Seit 2005 hat er einen Wohnsitz in Berlin.

Pressestimmen:

Brillantes Klavierspiel und eine authentische Lesung im Thomas-Mann-Sound

Konzertlesung im Grünen Saal mit einer faszinierenden Hommage an Adorno, Thomas Mann und Beethoven

Amorbach. Es gibt Veranstaltungen, die man nicht so schnell vergisst: Die Konzertlesung am frühen Sonntagabend im Grünen Saal in Amorbach vor gut 120 Zuhörern gehört ganz sicher dazu. Ein schöner Nebeneffekt: Alle Bedenken, das anspruchsvolle Thema könnte nur wenige Besucher beim Kulturwochenherbst anlocken, wurden schnell widerlegt: Qualität setzt sich eben doch durch und man sollte das Publikum nicht unterschätzen!

Es ging um nicht weniger als um die Beziehung zwischen Thomas Mann und Theodor Adorno, die sich 1943 im Exil in Santa Monica begegneten, der weltbekannte Großschriftsteller und der Philosoph aus Deutschland, den damals in Kalifornien kaum jemand kannte. „Heute abend bei Max (Horkheimer) mit ein paar Großkopfeten, darunter Thomas Mann nebst holder Gattin“ schrieb Adorno im März 1943 an seine Eltern. Dann kamen sich beide doch näher und der 28 Jahre jüngere Adorno konnte auf einem Gebiet Manns Interesse gewinnen – auf dem der Musik. Adorno nämlich war sich lange nicht schlüssig, ob er eher den Spuren Beethovens oder denen Hegels folgen soll – heute weiß man, welchen Weg der vor 50 Jahren Gestorbene einschlug, auch wenn in seinem Gesamtwerk die Schriften zur Musik mehr als ein Drittel einnehmen.

Der konkrete Anlass für die intensiven Gespräche: Mann schrieb an seinem Roman „Dr. Faustus“ über den Tonkünstler Adrian Leverkühn und schuf darin eine ganz seltene Synthese zwischen Literatur und Musik. Da war ihm ein Experte und Ratgeber wie Adorno höchst willkommen, Schüler Alban Bergs und Theoretiker der Neuen Musik – bis hin zur Zwölftonmusik Schönbergs. Große Teile, vor allem des achten Romankapitels, wären ohne Adornos Beiträge, die Mann z.T. wörtlich übernahm, so nicht denkbar. Dass Manns älteste Tochter Erika alles dafür tat, den Anteil Adornos in der Öffentlichkeit möglichst herunterzuspielen, hat daran nichts ändern können.

Die zwei Akteure der Konzertlesung präsentierten Gründe und Abgründe dieser schwierigen Beziehung viel anschaulicher und vor allem viel unterhaltsamer als es unzählige wissenschaftliche Untersuchungen in sieben Jahrzehnten vermocht haben. Dr. Michael Fürtjes, Literaturwissenschaftler und engagierte Thomas-Mann-Liebhaber, ließ in knapp zwei Stunden zusammen mit dem großartigen japanischen Pianisten Kotaro Fukuma in einer idealen Kombination aus Wort und Musik alles lebendig werden, was man über Manns Romankapitel und über Adornos Haltung zur Neuen Musik wissen sollte. Fürtjes schlüpfte in die Rolle des Dichters, der ein begnadeter Vorleser seiner eigenen Werke war, und zelebrierte weite Teile des achten Kapitels aus dem „Dr.Faustus“. Er spielte ihn nicht, er war Wendell Kretzschmar, der Musiklehrer Adrian Leverkühns, der dem Publikum in einem begeisterten, von Stottern unterbrochenen Vortrag die Hintergründe der letzten Sonate Beethoven erklärt. Im typischen Mann-Sound mit der leisen Ironie, die Fürtjes perfekt imitierte: „…Nun, der Mann war imstande, eine ganze Stunde der Frage zu widmen, ‚warum Beethoven zu der Klaviersonate op. 111 keinen dritten Satz geschrieben habe‘, – ein besprechenswerter Gegenstand ohne Frage …“

Das geniale Konzept der Lesung: Der 37-jährige Pianist, der schon in allen großen Häusern von der Carnegiehall bis zum Gewandhaus aufgetreten ist und heute in Berlin lebt, interpretierte mit einer wunderbaren Mischung aus technischer Brillanz und sensibler Ausdrucksstärke drei kleine Klavierstücke Adornos, die erste Klaviersonate von Adornos Kompositionslehrer Alban Berg und schließlich – als absoluten Höhepunkt nach der Pause – Beethovens Werk op. 111, seine letzte Sonate, die mit ihren zwei Sätzen als Gipfel und zugleich als Ende der Sonatentradition gilt. Das Schöne: Vor der Pause hatte Fukuma immer wieder kleine Passagen der Klaviersonate in den Vortrag des stotternden Wendell Kretschmar eingebaut – eine höchst anschauliche und zugleich erhellende Kombination aus Wort und Ton. Einige Besucher waren nach dem Abend so begeistert, dass sie wild entschlossen waren, manche nach Jahren, manche zum ersten Mal, wieder Manns „Doktor Faustus“ zur Hand zu nehmen – ein Verdienst der zwei Akteure des Abends, die zu Recht viel Eindruck hinterlassen hatten. Ein ganz kleiner Einwand, auch wenn ihn manche Zuhörer nicht teilen: Dieser tiefe Eindruck wäre vielleicht noch intensiver gewesen, wenn der Pianist der Extraklasse sich vom begeisterten Beifall und den Jubelrufen nicht noch zu drei Zugaben hätte verlocken lassen. Schließlich stellte er selbst fest, dass nach Beethovens Meisterwerk kaum noch eine Zugabe möglich ist. Der Bachchoral wäre der ideale Abschluss gewesen, um den tiefen Eindruck, den die Klaviersonate Nr. 32 hinterlassen hatte, nicht abzuschwächen – aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Einwand nach einem rundum begeisterten Abend.

Heinz Linduschka

Stehende Ovationen für Fukuma und Fürtjes

- Über 100 Musikfreundinnen und Musikfreunde erfreuten sich im Grünen Saal am perfekten Spiel des Pianisten Kotaro Fukuma.

- hochgeladen von Landratsamt Miltenberg

Solche Begeisterungsstürme hat der altehrwürdige Grüne Saal im Amorbach wohl selten erlebt: Mit stehenden Ovationen würdigten die über 100 Gäste am Sonntagabend die beeindruckenden Leistungen des Pianisten Kotaro Fukuma und des Thomas-Mann-Experten und Musikphilosophen Michael Fürtjes bei der Konzertlesung „Adorno – Beethoven – Thomas Mann“.

Die Veranstaltung, organisiert vom Kulturreferat des Landkreises Miltenberg in Zusammenarbeit mit dem Fürstenhaus zu Leiningen, bildete einen Höhepunkt am Ende des Kulturjahres zu Ehren des Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno, dessen Todestag sich am 6. August 2019 zum 50. Mal jährte. Dabei schafften es die beiden Protagonisten auf der Bühne, die Zusammenhänge zwischen Adorno, Mann, Ludwig van Beethoven und Alban Berg herzustellen. Dass diese auch für diejenigen Zuhörer klar wurde, die nicht auf allen kulturellen Ebenen Experten sind, war Michael Fürtjes zu verdanken, der zu Beginn eine kurze Einführung in die Materie gab. Aber auch Pianist Kotaro Fukuma erklärte Besonderheiten der Klavierwerke.

Aus der Bekanntschaft Adornos und Manns und einem Artikel Adornos „Über den Spätstil Beethovens“ resultierte die Zusammenarbeit der beiden. Adorno sei der richtige, um ihm bei den musikwissenschaftlichen Passagen im achten Kapitel seines Romans „Doktor Faustus“ zu helfen, habe Thomas Mann geglaubt. Er habe Adorno eingeladen und ihm das Kapitel vorgelesen, wusste Fürtjes, im Gegenzug habe Adorno diverse Anmerkungen zu Beethovens Klaviersonate op. 111 beigesteuert.

Adornos Deutung dieser Sonate sei zum Teil wörtlich in den ersten Teil des achten Kapitels von Manns Buch eingeflossen, erklärte der Thomas-Mann-Experte.

Dass Kotaro Fukuma zu den renommiertesten japanischen Künstlern gehört, diverse Preise gewann und auf der ganzen Welt unterwegs ist, mögen die wenigsten Zuhörer gewusst haben. Als er aber in den drei Klavierstücken Adornos – „Adagietto – Hommage à Bizet“, „Die böhmischen Terzen“, „Valsette“ – scheinbar mühelos auch schwierige Passagen meisterte und auch die teilweise komplexe Klaviersonate op. 1 von Alban Berg virtuos vortrug, hatte Fukuma das Publikum sofort auf seiner Seite.

Dass Fukuma und Fürtjes miteinander harmonieren, zeigte sich im Zusammenspiel der beiden Künstler. Während Fürtjes aus Thomas Manns „Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde“ las, steuerte Fukuma Klavierpassagen bei, in denen es um Beethovens letzte Klaviersonate geht. Ausdrucksstark und mit der Betonung auf den richtigen Silben traf Fürtjes stets den richtigen Ton. Man konnte förmlich eine Nadel fallen hören, als Fürtjes die Gäste szenisch in einen nur mäßig gefüllten Saal im Jahr 1900 entführte, in der Wendell Kretzschmar über Beethovens letzte Sonate philosophiert und vermutet, warum er keinen dritten Satz mehr komponierte. Unter den wenigen Gästen sind auch die Jungen Serenus Zeitblom und Adrian Leverkühn, die sich von dem rhetorisch ungeschickten und stotternden Kretzschmar nicht abschrecken lassen. Sie hören zu, wenn der Dom-Organist über den zweiten Satz von Beethovens Klaviersonate philosophiert und zur Auffassung kommt: Mit dem zweiten Satz habe Beethoven nicht nur diese spezielle Sonate, sondern die Sonate als Gattung an ein Ende geführt. Dank der gedämpften Töne aufgrund des geschlossenen Klavierdeckels konnte man bis in die letzte Reihe Fukumas Klavier und Fürtjes‘ Sprache deutlich hören und sich am gelungenen Zusammenspiel erfreuen. Lässt man die musikwissenschaftliche Thematik außen vor, gab dieses Buchkapitel den Gästen Zeugnis davon, dass Thomas Mann durchaus humorvoll schreiben konnte.

Nach der Pause bekamen die Gäste jenes Werk in Gänze zu hören, in dem es in der szenischen Lesung ging, als Kotaro Fukuma Beethovens komplette Klaviersonate Nr. 32 c-Moll op. 111 spielte.

Das begeisterte Publikum rang dem Pianisten gleich drei Zugaben ab und gab damit zu erkennen, dass diese Konzert-Lesung genau den Geschmack der Gäste getroffen hatte.