Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,

in meinem letzten Rundbrief blickte ich noch mit einem besorgten Auge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und nun sitzen wir wieder mitten drin und allein mit unseren Büchern zu Hause. Zum Glück sind noch nicht alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt und wer hinreichend geimpft und getestet ist, möge diese auch aufsuchen: Die Künstler und Veranstalter werden es Ihnen danken. Ich habe mich für das kommende Wochenende bei der Thomas-Morus-Akademie Bensberg angemeldet zur Veranstaltung:

MannsBilder – Mediale Darstellung und Wahrnehmung der Familie Mann

Ich will hoffen, daß alles nach Plan stattfindet und werde im nächsten Rundbrief berichten.

Nachlese zum Vortrag von Prof. Norbert Oellers zu Bert Brecht und Thomas Mann:

Es wurde vielfach bemängelt, daß das persönliche Verhältnis der beiden Herren zueinander zu kurz kam. Unser Ortsvereinsmitglied Marcus Pfeifer hat sich daher dazu entschlossen, einen kleinen ergänzenden feuilletonistischen Aufsatz zum Thema Brecht- Mann zu schreiben, mit dem bewusst etwas provokativen (Arbeits-) Titel „Der Prolet und der ‚Stehkragen’“. Wir sind gespannt. Wer dem Vortrag nochmals lauschen möchte, kann dies an seinem Rechner tun unter dem Link: https://youtu.be/HS96iJVBlvE Frau Huppertz wird diesen auch auf unserer Homepage einrichten.

Ich habe auch von dem erbosten Text geschrieben, den der Vater von Norbert Oellers im Sommer 1945 wider Thomas Mann verfaßt hatte. Ich bin mittlerweile zu der Ansicht gelangt, daß eine Gegenüberstellung der beiden Texte ‚Die Lager‘ von Thomas Mann und ‚Rettet die Seelen‘ von Werner Oellers keinen Abend trägt. Darüber ist nicht viel zu reden, da kann man nur betroffen schweigen. Den Text von Werner Oellers finden Sie im Anhang. Sein Zorn machte seine Sprache holprig. Neugierig geworden bestellte ich mir antiquarisch seinen 1940 erschienenen Roman ‚Die neuen Augen‘. Ich habe ihn mit einer wohligen Begeisterung gelesen. Gefiel er mir trotz der altertümlichen Sprache?

Nein, gerade weil Werner Oellers‘ Ton noch so ganz im 19ten Jahrhundert wurzelt. Er war ein wunderbarer Erzähler: Er findet einen wundervoll lyrischen Ton bei seinen Landschaftsbeschreibungen und einen sachlich-schönen bei der Schilderung von Arbeitswelten, sei es im Hüttenwerk oder im Garten. Er nutzt die Geschichte um einen tragischen Verkehrsunfall zu Zeiten des besetzten Rheinlands und der Hyperinflation als Folie zur Darlegung seines Menschenbildes, das so gar nichts Heldenhaftes besitzt. In einer ganz keuschen Liebesgeschichte bekommt ein kurzes Streicheln des Haares ein erotisches Knistern. Man mag eine solche Geschichte als sentimental abtun, muß sich aber immer vergegenwärtigen, in welcher Zeit sie erschien: 1940! Solche Geschichten gaben allen zurückgezogen lebenden Zeitbloms die Hoffnung, daß inmitten der Gewaltherrschaft noch Menschlichkeit existiert. Ich frage mich ernsthaft, ob ein solches Buch nicht heute wieder ein interessiertes Publikum finden könnte. Bei ZVAB oder im Book- Locker sind noch viele Exemplare gelistet. Es würde mich freuen, wenn ich noch andere Stimmen zum Roman bekommen könnte.

Nun sind wir bei der Frage angelangt, ob, und wenn ja welche hohe Kunst im sogenannten Dritten Reich entstand. Hierzu besorgte ich mir das Werk eines anderen ‚Daheimgebliebenen‘, des Freundes von Thomas Mann Hans Reisiger: Er veröffentlichte 1942 das Lebensbild von Johann Gottfried Herder in einer aufwendig gestalteten Ausgabe mit Photos und Graphiken. Die Kulturpolitik der Nazis hatte begonnen, Herder als Vorkämpfer ihrer Nationalidee zu vereinnahmen. Wie konnte dieser Ungehörigkeit entgegen getreten werden? Reisiger nimmt sich mit eigenen Äußerungen völlig zurück, reiht fast ausschließlich ‚Selbstzeugnisse, Briefe und Berichte‘ von Zeitgenossen aneinander. Nur einzelne kurze Texte sind eingeschoben mit biographischen Fakten. Wer Augen und Verstand besaß konnte erkennen, daß das Gegenteil der Fall war, daß Herder die Welt im Blick hatte, den Geist und das Miteinander der Kulturen. Sich der eigenen Kultur bewußt zu werden bedeutet nicht, andere gering zu schätzen.

Wer war dieser Hans Reisiger, mit dem wir zuallererst Rüdiger Schildknapp aus dem Faustus assoziieren? Einer der wenigen lebenslangen Freunden von Thomas Mann. In seiner Rede zum 70sten Geburtstag von Hans Reisiger sagt er, 1906 dem schönen Jüngling von damals im Hause von S. Fischer erstmals begegnet zu sein. In den Anmerkungen zu den Tagebüchern 1937-1939 ist vermerkt, daß die beiden sich seit 1913 kannten. Wie dem auch sei: Hans Reisiger (1884-1968) verdingte sich als Übersetzer und lebte zeitlebens in eher bescheidenen Verhältnissen, die Gemeinde Seefeld in Tirol kann man als seinen Lebensmittelpunkt bezeichnen. Entscheidenden Einfluß auf Thomas Mann übte er 1922 aus: Seine Übersetzung von Walt Withmans ‚Leaves of Gras‘ erschien und Thomas Mann nahm sie wohl nur in die Hand, weil sein Freund Reisiger sie übertragen hatte. Das Hohelied auf die Demokratie und auf hübsche junge Männer begeisterte ihn gleichermaßen. In seiner Rede ‚Von Deutscher Republik‘ zum 60sten Geburtstag von Gerhard Hauptmann 1923 lobt er Reisigers Übertragung der ‚Grashalme‘ explizit. Spätestens seit dieser Zeit ist Reisiger ein Freund der Familie: Man verreist gemeinsam, vor der Machtübernahme ein letztes Mal 1932 in die ‚afrikanische Arktis‘, wie Thomas Mann in einem Brief zum 70. Geburtstag von Gerhard Hauptmann schreibt und damit die Ostsee bei Nidden meint. In den Schweizer (dreißiger) Jahren ist Reisiger sehr oft zu Gast in Küsnacht, in den Tagebüchern scheint er zuweilen ein Mitglied der Familie geworden zu sein. Es erfolgt die Übersiedelung in die USA. Reisiger ist unentschlossen, bleibt dies auch, nachdem er nach dem ‚Anschluß‘ Österreichs 1938 in Innsbruck verhaftet und einige Tage festgesetzt wurde. Thomas Mann setzt sich in den Staaten sehr für ihn ein, verschafft ihm eine Doktorandenstelle in Berkeley, aber ‚Reisiger Unentschlossenheit habe sich »nun geradezu ins Klinische gesteigert« wie Klaus Mann von einem Mittelsmann erfuhr. Man läßt ihm berichten, er möge doch alle Briefe Thomas Manns vernichten, sie könnten ihn in größte Schwierigkeiten bringen.

Bei Thomas Mann bleibt jedenfalls eine gewisse Säuernis zurück. Während der Kriegsjahre gibt es aus schlechten Gründen keine Korrespondenz. Im Herbst 1943 dringt eine Botschaft nach den USA durch: »Glauben Sie nicht, daß alle Deutschen Nazis sind.« Unmittelbar nach dem Kriege versucht Reisiger mit Thomas Mann brieflich in Kontakt zu treten, zwei Briefe sind falsch adressiert und es dauert bis in den Sommer 1946 bis der erste Kontakt wiederhergestellt ist. Und Thomas Mann ist noch verärgert wegen des Zurückbleibens seines Freundes, glaubt, daß dieser aus Bequemlichkeit geblieben ist.

An Erich von Kahler schreibt er: »…weil er an die Dauer des Regimes glaubte, besser unter ihm zu leben gedachte und wohl auch gelebt hat und … uns für verlorene und schiefgewickelte Leute hielt.« Diesen Vorbehalt spricht er gegen seinen alten Freund nicht aus, vielmehr keimt in ihm das schlechte Gewissen auf, wie er diesen als Schildknapp ins Bild gesetzt und übel überformt hat. In einem Brief vom 4. September 1947 bereitet er Reisiger auf den Roman vor, bittet um Verständnis und beinahe schon um Verzeihung ob der Darstellung im Roman. Und Reisiger ist verletzt und gekränkt, spricht dies aber seinerseits nicht offen gegenüber Thomas Mann aus, sondern klagt auch nur einem Dritten gegenüber (in einem Brief an Hermann Broch, im Juni 1948), findet vieles »allzu unwürdig und herabziehend.«

In der Folge finden die beiden zu ihrem vertrauensvollen Verhältnis wieder zurück, wechseln viele Briefe, sehen sich erstmals am 4. August 1949 in Amsterdam wieder. Bei den schwierigsten Fragen Thomas Manns zu Deutschland und den Deutschen steht ihm Reisiger bei, entsprechend herzlich, dankbar und anerkennend seine eingangs erwähnte Rede zu Hans Reisigers 70sten Geburtstag 1954, eine öffentliche Bitte um Entschuldigung mit eingeschlossen: »Wahrhaftig, er hatte mehr zu verzeihen, als ich, und wie er’s tat, ist und bleibt schlechthin bewundernswert.« Hier ist wahre Freundschaft und tiefe Zuneigung im Spiel, Anerkenntnis auf Augenhöhe. Auf Anhieb fällt mir niemand außerhalb der Familie ein, auf den solche Attribute zuträfen, und auch nur wenige innerhalb. Aber nicht nur deshalb verdient diese Beziehung eine eingehendere Betrachtung als mein Überblick auf diesen Seiten: Sie steht auch exemplarisch für das Verhältnis zwischen den Geflüchteten und den Daheimgebliebenen.

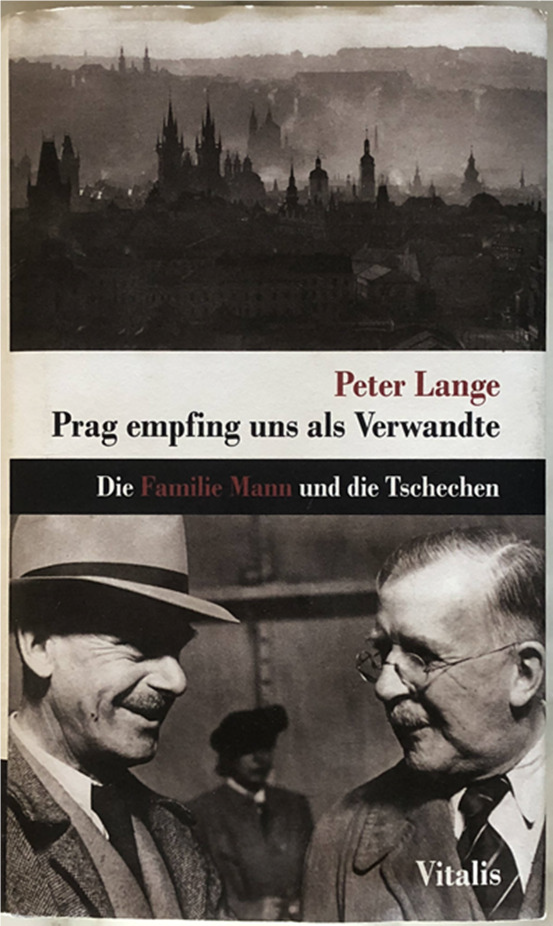

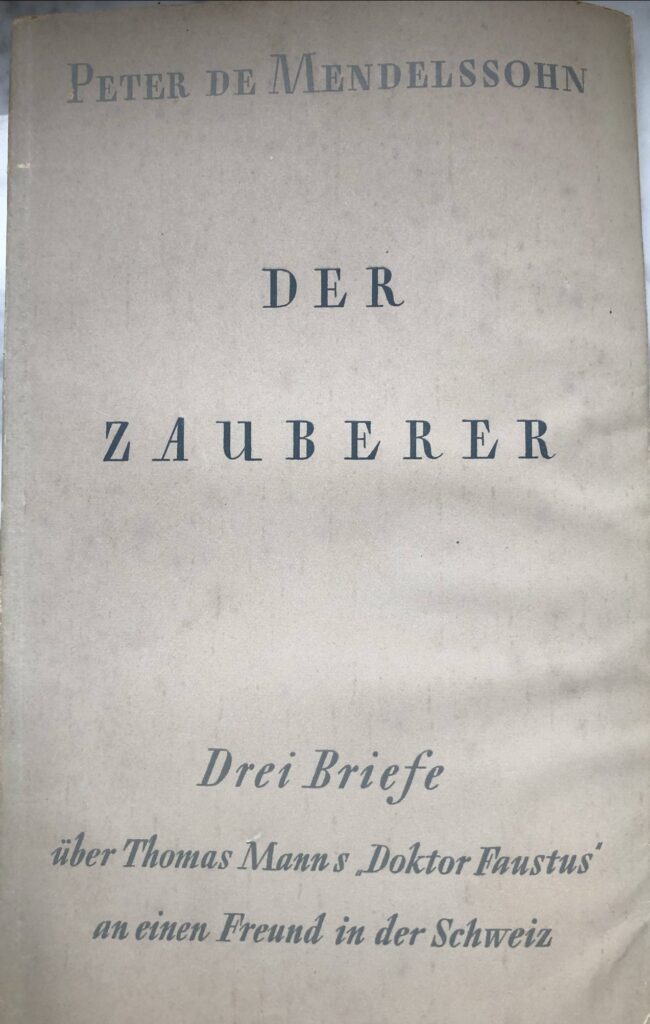

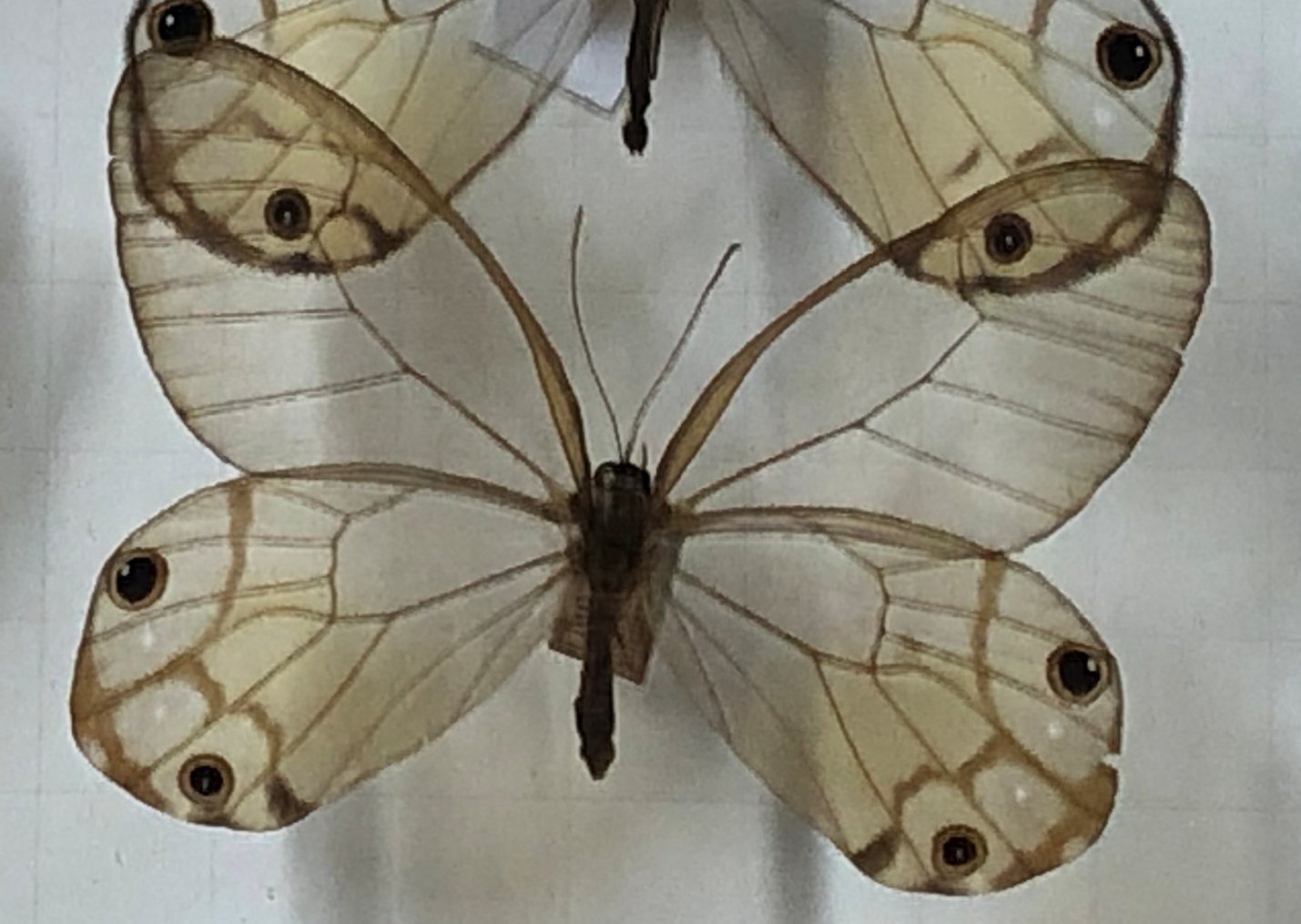

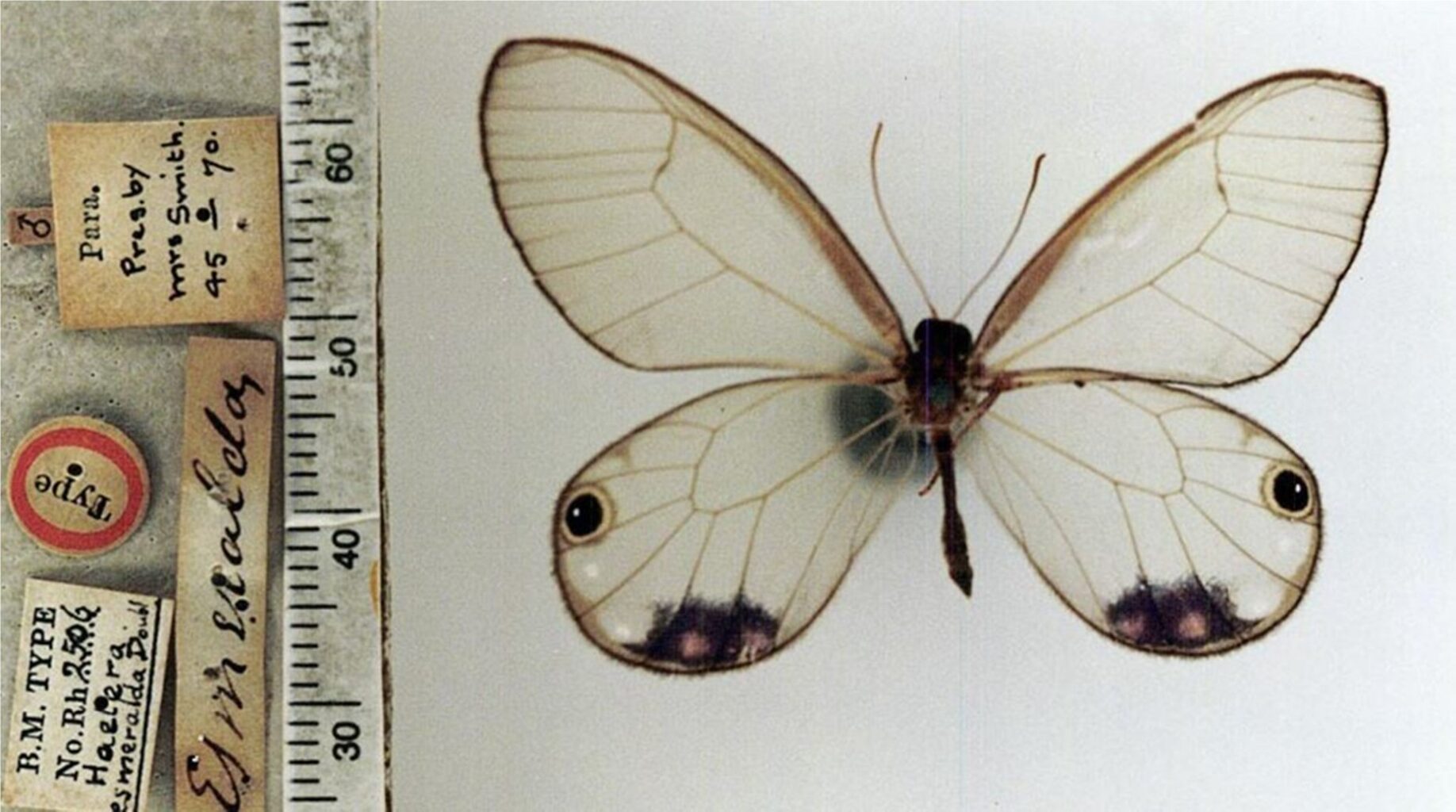

Nun will ich wieder einen hoffnungsvollen Ausblick auf den nächsten Frühling, auf hoffentlich postpandemische Zeiten wagen. Ich möchte Ihnen hierzu einen in diesem Jahr erschienenen Roman gedanklich auf den weihnachtlichen Gabentisch legen, und zwar „Morpho Peleides“ von Tobias Schwartz. Titel und Titelbild ließen mich zugreifen, erinnerten sie mich doch an meinen sommerlichen Besuch im Museum Alexander Koenig und meinem Staunen über die wunderschönen Falter in dessen Schatzkammern, eben jene, die Thomas Manns ‚Spekulierer‘ im Faustus seiner Familie vorstellte. Im Roman wird die Lebensgeschichte eines Schmetterlingsforschers beschrieben, der Sohn eines KZ-Kommandanten war und, parallel geführt, die Geschichte eines kleinen jüdischen Jungen, der eben in diesem Lager aufwuchs und die ein tragisches Ereignis miteinander verbindet. Beide haben Enkelkinder, die einander als Studenten in Berlin begegnen und sich ineinander verlieben. Schwartz arbeitet mit einer fesselnden Schnitttechnik, mit Sprüngen durch Raum und Zeit, von Göttingen nach Berlin, nach Moskau, Tel Aviv, Brasilien, von 1945 nach 2019 und wieder zurück in die fünfziger Jahre – und dann erfährt man noch, daß der Kern der Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich weiß nicht, was große Kritiker oder Germanisten zu diesem Roman sagen, ob diesen die Sprache zu schlicht ist – mir scheint sie angemessen, brutal, wo es Brutales zu erzählen gibt, sentimental, gar rührend, wo Gefühle geschildert werden, und spannend in der Engführung hin zur Wiederbegegnung der beiden ganz alten Herren bei der Hochzeit der Enkel. Tobias Schwartz (geb. 1976) lebt als Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer in Berlin und ist – dies nicht nur nebenbei – ein großer Bewunderer von Thomas Mann, der im Roman auch mehrfach erwähnt wird. Wenn die Regelungen zur Pandemie dies zulassen, werde ich ihn am letzten Adventswochenende zusammen mit seinem Verleger Ingo Držečnik (Elfenbeinverlag) in Berlin treffen. Er ist bereit, einen Vortrag unter der Überschrift ‚Mein Thomas Mann‘ vorzubereiten, den er dann hoffentlich eines entspannten Tages im Museum Koenig halten wird. Ich habe dort schon angefragt und bin auf ein positives Echo gestoßen. Ich denke an eine Sonntagsmatinee, nach der wir in kleinen Gruppen durch das Haus geführt werden könnten, auch in Räume hinein, die sonst für Besucher nicht zugänglich sind.

Abschließend möchte ich Ihnen noch ein Buch für Ihre Kinder und Enkelkinder ans Herz legen – sofern diese es noch nicht besitzen: Erika Manns ‚Stoffel fliegt übers Meer‘. Es ist erstaunlich, wie Erika Mann 1932, in dieser Zeit der Not, ein Buch der Hoffnung herausgebracht hat, mit diesem Lob der Technik und deren tollen zukünftigen Möglichkeiten (Fernschreiben aus der Luft, telefonieren mit Amerika); dann dem Fliegen an sich und nicht zuletzt der Beschreibung von Neuyork, die auf deutsche Leser wie eine Utopie der Moderne gewirkt haben muß. Und die ganze Geschichte ist gesäumt von positiven, hilfsbereiten Menschen. Nun, ein positiver Blick auf die USA ist in deutschen Köpfen erst in den 50er Jahren angekommen- und dennoch: Das Buch ist ein phantastisches Zeitzeugnis und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Es wurde herausgegeben von unserem Münchner Kollegen Dirk Heißerer. Auf Rückfrage erhielt ich folgende Antwort:

… Sie (Stoffel-Neuausgabe) hält sich erfreulich noch immer sogar in zwei Verlagen, bei P. Kirchheim und bei Rowohlt. In diesen Zusammenhang gehört auch Erika Manns Weihnachts-„Kinderstück“ „Jan’s Wunderhündchen“ (1932), das wir 2005 als Bd. 1 der „Fundstücke“ in unserer Schriftenreihe wieder neu aufgelegt haben: https://tmfm.de/fundstuecke/ … sollten Ihre Mitglieder sich dafür interessieren, können Sie in einer einmaligen Weihnachtsaktion Exemplare für € 10 (inkl. Porto) auch direkt über unser Forums-Büro beziehen (info@tmfm.de).

Also bitte: Greifen Sie zu und seien Sie herzlich gegrüßt Ihr Peter Baumgärtner

PS: Dem Rundbrief beigefügt ist auch eine Glosse unseres Mitglieds Jürgen Quasner. Mit großer Phantasie begabt und einem breiten literarischen Wissen unterhält mich Herr Quasner seit Wochen mit einem fiktiven himmlischen Dichtertreffen. Ich habe nun einzelnen Szenen zu einem ersten Akt der Komödie zusammengefaßt und ihr den Titel gegeben: „Thomas Mann lädt ein zum himmlischen Stelldichein“ – Ich wünsche viel Vergnügen damit.

PPS: Auf meinen letzten Rundbrief erhielt ich dankenswerterweise anerkennende Zeilen unseres Präsidenten Prof. Wißkirchen und vor allem den Hinweis, mit meinen Ausführungen zu Wassermann in allen Punkten recht zu haben und vor allem daß er im Thomas Mann Jahrbuch 2018 (Seite 33ff) einen ersten vergleichenden Blick auf das Verhältnis der beiden Dichter zueinander getan hat. Ist vielleicht für Sie interessant.

Anlagen W. Oellers: Rettung der Seelen | Quasner: Glosse Folge 1

W. Oellers: Rettung der Seelen

Quasner: Glosse Folge 1

Thomas Mann lädt ein zum himmlischen Stelldichein

Folge 1

„Autorenfest mit Dame“

von Jürgen Quasner

Thomas Mann: Meine Herren, ich begrüße Sie zu unserem festlichen Abend. Sie sind allesamt so prominent, daß einige der Herren gekränkt wären, wenn ich sie einzeln vorstellen würde. Von Ihren Literaturpreisen will ich auch nicht reden. Katja wollte nicht mitkommen, Frau Fontane schreibt zur Zeit ein Manuskript ab. Aber ich habe Frau Seghers überreden können. Entschuldigen Sie, meine Gnädigste, daß ich Sie jetzt erst nenne: Vergeßlichkeit des Alters. Jeder hier weiß ja, daß Ihre politische Orientierung besser zu meinem Bruder als dem Gastgeber gepaßt hätte. Sie werden es mir bitte anrechnen, daß ich ab 1930 vor Arbeitern, vor Sozialdemokraten gesprochen und sie als die neuen Hüter des Geistigen angesehen habe.

Anna Seghers: Danke für Ihre Einladung und die Begrüßung. Ich sehe in Ihrem Fall ein, daß Sie nicht zu den Kommunisten weitergegangen sind. Aber jetzt lassen Sie mich den Sekt probieren!

Mann: Besonders hervorheben will ich noch Herrn Fontane, der uns den Champagner mitgebracht hat, den ihm die Redaktion damals für sein Treppengedicht verweigert hat.

Fontane: Kommt Günter Grass denn nicht?

Mann: Er ist verschnupft, weil ich ihm Vorhaltungen wegen seiner Weigerung gemacht habe, uns sein „Weites Feld“ vorzustellen. Ich habe sogar begonnen, den Roman zu lesen. Na ja, am Anfang erfährt man umständlich, daß er ihre Figuren kennt. Er nennt Sie Fonty, verehrter Kollege, etwas geschmacklos.

Weiss: Und wo bleibt Brecht? Da gab es doch kürzlich unten einen Vortrag von Herrn Oellers über ihn und unseren Gastgeber!

Mann: Herr Brecht läßt sich entschuldigen. Ich habe ihn diese Woche getroffen und ihm angedeutet, wir Prosaiker hätten genug für die Episierung der Welt getan. Da hätte es sein episches Theater mit dem blätternden Zuschauer nicht auch noch gebraucht. Kurz und gut, der Herr ist unpäßlich.

Oskar Maria Graf kommt schnaufend an: Entschuldigen‘S scho. Sorry, ja, so viel englisch hab‘ ich in Neu York g‘lernt. I hab ja den Kasten Bier da hergschleppt. Bedienen Sie sich doch!

Fontane: Oskar Maria, damit wären sozusagen zwei Damen bei uns!

Graf: Saupreiß, dammischer, geh‘ schaukeln mit deiner Effi! Der Grass und der Reich-Ranicki sind sich da hinten am Zanken.

Günter Grass und Siegfried Lenz treten auf, beide mit Pfeife, Grass verstrubbelt.

„Die Blechtrommel. Ja“, sagt Thomas Mann, „recht kühn, wild, aber anders als mein

„Faustus“, statt Schönberg nur eine Trommel mit Zwerg, das als Verkörperung deutschen Wesens? Ach so, sprachschöpferisch auch? Noch ein Nobelpreis, spät allerdings.

Grass: Immerhin besser als „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“. Siegfried Lenz: Wo ist eigentlich der Böll?

Graf: Der sitzt auf Wolke sieben in seinem Nobelpreiskissen und liest Theologisches. Mann: Aha! Sein „Gruppenbild“ wurde mit dem Zauberberg verglichen?“

Auftritt Reich-Ranicki, grimmig sieht er drein.

RR: Wegen derrr Buddenbrrooks wurrden Sie nach Stockholm geladen, grroßer Meister!

Mann – leise zu Fontane: Meine Güte, wir haben ihn nicht eingeladen! Er wird unseren cercle sprengen wollen. Wenn er wieder damit anfängt, daß wir von Erotik nichts wüßten, nehme ich mich aber aus! Er beruhigt sich, wenn wir ihm Goethe vorlesen, hat jemand den „Tasso“ dabei?

Mann: Reich-Ranicki, Sie Großkritiker, Sie sehen schlecht gelaunt aus!

Reich-Ranicki: Jaa, bin ich, ich habe vorhin Frau Löfflä getrrroffän. Die will hier, hierr das Literarische Quarrtett wieder aufziehen! Lieber schreibe ich eine neue Rezension zu Ihrem

„Weiten Feld.“ – Lacht.

Grass: Nur zu, nur zu, aber auch das bringt mich nicht in die Hölle! Lenz, Sie könnten das Quartett leiten.

Lenz: Da frage ich vorher Helmut Schmidt. Oh, kann ich dort meine „Deutschstunde“ bewerben?

Mann: Sie, Herr Lenz mit Masuren, Sie waren mit Helmut Schmidt befreundet, na gut, ich fast mit den Roosevelts. Bei Ihnen wirkt alles so brav, wie aus der Puppenstube, und mit der

„Deutschstunde“ haben Sie eine Pflichtarbeit abgeliefert… Reich-Ranicki: Ich werrrde sie rezensieren, Herr Mann!

Alle: Nein! Um Himmels Willen!

Graf: Aber do sammer doch, ihr dammischen Deppen

Juli Zeh tritt auf, Helmut Schmidt im Gefolge. Menthol liegt in der Luft. Ein großes Durcheinander entsteht. Anna Seghers rümpft die Nase, tritt ab.

Reich-Ranicki: Juli Zeh, wo kommen Sie denn her? Wollten Sie nicht lieber das Inferno unten besuchen, den Sauladen der SPD? So haben Sie das doch genannt!

Zeh: Ach, nein, ich erhoffe mir Verbesserungen durch Olaf Scholz als Nikolaus…

Mann: Ich kenne Sie zwar noch nicht, aber Sie gefallen mir. Haben Sie etwa auch Belletristik geschrieben? Wie kommen Sie überhaupt hierher? Sind Sie noch am Leben?

Reich-Ranicki: Jetzt lassen Sie sie mal, lieber Thomas Mann. Ihre Romane erkläre ich Ihnen später. Das kann ich besser!

Zeh: Meinetwegen. Also ich hospitiere hier mit allerhöchster Erlaubnis und darf Ausgewähltes nach da hinten unten berichten. Man erhofft sich bei der EKD und bei den Katholiken, daß die Austritte zurückgehen. Spesen werden bezahlt.

Grass: Da hätte der Böll auch machen können. Und der Lenz sowieso.

Schmidt: Wie ich sehe, Frau Zeh, beruhigen und stimulieren Sie zur selben Zeit. Ich setze darauf, daß der Scholz länger regiert als ich. Leider raucht er zu wenig.

Lenz: Helmut, wir treffen uns aber noch zu einem Absacker an der Lazy Days‘ Bar! Und Sie, Grass?

Grass: Ich nicht, habe schon getankt.

Weiss: Habe keine Zeit, verfasse gerade ‚Die Ästhetik des Engelsstandes‘

Mann: Gehen Sie nur, meine Dame, meine Herren Kollegen. Die Unterhaltung hat meinen Pessimismus etwas gemildert. Ich warte noch auf einen Herrn von den Unitariern, den ich wegen der Beschwernis durch Mc Carthy in den USA nicht mehr treffen konnte.

Reich-Ranicki: Verehrter Thomas Mann, was soll das jetzt noch bringen? Ich interrrpretierre Ihnen jetzt besserrr die Romane von Frrau Zeh!…